大名家の子孫って意外と現代まで残っていたりしますよね。

有名なのは首相も出た細川家や、仙台などで歴史系イベントにも積極的な伊達家でしょうか。

となると、さらに大身だったあの家も当然ながら現在に続いています。

徳川宗家(本家)の十六代当主・徳川家達(いえさと)です。

大政奉還後の慶応四年(1868年)5月24日に「駿河藩主」になっており、もう少し幕府が続いていれば、十六代将軍になっていたはずの人ですね。

世間からもそのように見られていたらしく「十六代様」と呼ばれることもあったとか。

しかし、彼が生まれたのは文久三年(1863年)7月11日という幕末も押し迫った頃。

十四代将軍の徳川家茂が約230年ぶりに上洛したり、薩英戦争が起きたり、いよいよ江戸幕府の終わりが迫っていた頃でした。

そのため、彼は新しい時代の徳川家を一身に担っていくことになるのです。

遠征中の14代将軍・家茂が二十歳で急死

徳川家達が生まれたのは、佐幕派の人々がまだ健在だった文久3年(1863年)7月11日のこと。

当初は家達も、次期将軍候補として育てられていました。

上記の通り家達が生まれた時点の将軍は家茂なのですが、子供がいなかったので後継者問題が起きていたのです。

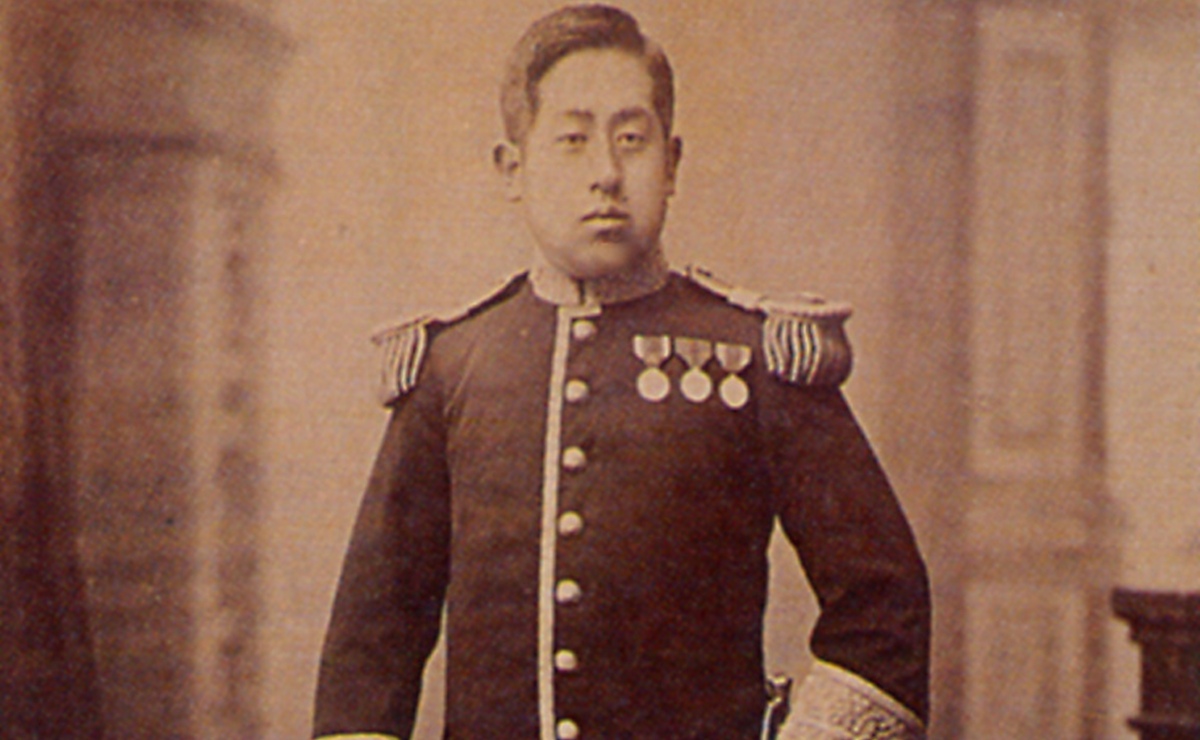

幼少の頃の徳川家達/wikipediaより引用

家達は、御三卿の一つ・田安家の生まれです。

父は徳川慶頼(よしより)。

血筋をたどれば家茂とも、十三代将軍・徳川家定とも従弟にあたり、血筋の近さから最有力候補とされていました。

家茂も、もちろんそれを知っていましたので「私に何かあったときは、家達に将軍を継がせてください」と言い残しています。

しかし、いくらなんでもわずか20歳、しかも長州征伐のため滞在していた大坂城で、家茂が亡くなるとは、誰も予想していませんでした。

徳川慶喜に代わり、宗家を引き継ぐ

このとき家達はわずか4歳。

幼い将軍としては七代・徳川家継の例がありましたが、その在任期間(1713-1716年)とは、まるで状況が異なります。

外国の脅威が迫る中、物心つくかつかないかの幼児をトップに据えていいものか?

幕閣も「さすがにないでしょ……」(超訳)という姿勢でした。

大奥では「家茂様の遺言通りに――」と考える人が多かったものの、家茂の正室である静寛院宮(和宮)が「いや、やはりもう少し年長の方に」と提案。

水戸藩などの有力藩も賛成したため、十五代将軍は一橋家に入っていた一橋慶喜(徳川慶喜)に決まりました。

-

だから徳川慶喜を将軍にしたらヤバい! 父の暴走と共に過ごした幼少青年期

続きを見る

-

将軍を辞めた慶喜は明治以降何してた?せっせと子作り&趣味に興じるハッピー余生

続きを見る

結果、家達は江戸城に入ることはなく、その後の大政奉還や戊辰戦争といった時代の激流には巻き込まれずに済んでいます。

そして慶喜に代わり、明治政府から「徳川宗家を継ぎなさい」と命じられたのです。

まだ五歳でした。

既に政治の中枢ではない家ですから、名を残せば問題ないと思われたのでしょう。完全に取り潰してしまう方が、色々と面倒です。

その年の内に明治天皇に拝謁したり、官位も貰ってもいるので、家達は名実共に徳川家の主となるのでした。

英国へ留学するも近衛家との結婚のため帰国

翌年六月、静岡藩知事に就任、駿河府中へ移り住みました。

府中が「=不忠」に聞こえて縁起が悪いとして、「静岡」と改名しています。

しかし明治四年(1871年)の廃藩置県によって藩知事の仕事はなくなり、その後はいわゆる「良家のお坊ちゃん」として育つことになりました。

例えばイギリスへも留学しております。

学生による模擬議会を見学して大きく感銘を受けたそうで、家達としてはケンブリッジもしくはオックスフォードへの進学を希望しておりました。

しかし、家達を育てた義母にも等しい天璋院篤姫が結婚を楽しみにしていると知らされ、

篤姫/wikipediaより引用

帰国して近衛家のお姫様と結婚します。

このとき家達は19歳です。

武家の人としては、ちょうどいい年頃だったのですけれども、勉強を断念せねばならない――残念な気持ちもあったことでしょう。

※続きは【次のページへ】をclick!