神代の時代も含めて120人以上いる天皇。

現代で話題になるのは、歴史的な大事件があったとき皇位についていた方がほとんどですよね。

戦国時代の真っ只中、織田信長・豊臣秀吉と深く関わった正親町天皇もその一人でしょう。

近年は大河ドラマ『麒麟がくる』の影響もあってか、

「正親町天皇と信長や光秀はどんな関係だったの?」

なんてことも注目されているようです。

そこで本稿では、正親町天皇の事績に着目。

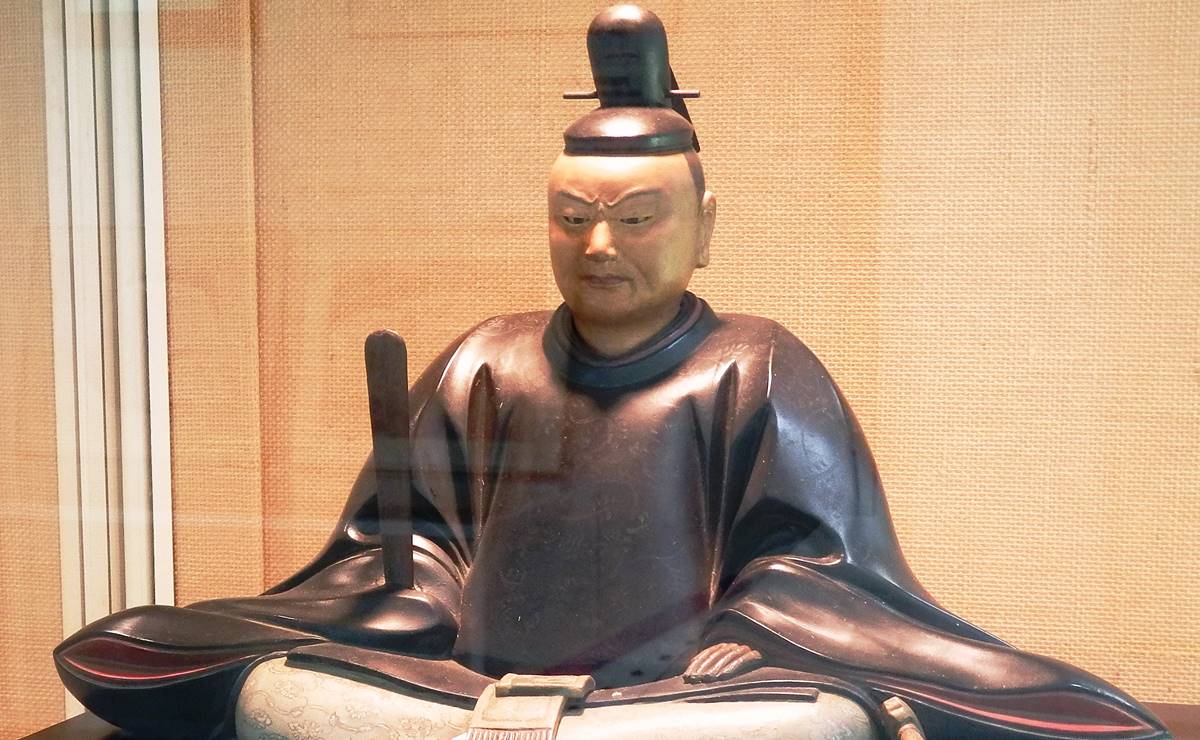

正親町天皇/wikipediaより引用

文禄2年(1593年)1月5日が命日となる、その生涯を振り返ってみたいと思います。

父は後奈良天皇 母は万里小路栄子

正親町天皇は、永正十四年(1517年)5月29日に、知仁親王(後奈良天皇)の第一皇子として生まれました。

年齢の近い人物としては、慶寿院(足利義輝・足利義昭の母で1514年生まれ)や北条氏康(1515年)、織田信光(信長の叔父で1516年)あたりでしょうか。

三英傑はそれぞれ以下の生まれですので

信長(1534年)

秀吉(1537年)

家康(1543年)

正親町天皇はその親世代といえますね。

母は万里小路栄子。

当時、夫の後奈良天皇はまだ践祚しておらず、栄子は大永二年(1522年)に亡くなっているため、息子の正親町天皇だけでなく後奈良天皇が皇位についた姿も見ることはできませんでした。

皇族や公家の夭折は珍しくないものの、時代背景を考えるとなんとも薄ら寒いところがあります。

というのも【応仁の乱】以降の京都はすっかり荒れてしまっていました。

応仁の乱が描かれた『真如堂縁起絵巻』/wikipediaより引用

戦火で町が焼かれ、皇室や公家の収入源である荘園は横領され、衣食住にも事欠く状態……なんて家が珍しくなかったのです。

後奈良天皇は、なんと【宸筆(天皇の直筆)】を売って生活費の足しにしていたほどでした。

幼かった正親町天皇も、

「自分で工夫して収入を得て、生活を安定させなければならない」

と強く思ったことでしょう。

元服10年後に織田家から資金献上

正親町天皇は、天文二年(1533年)12月に親王宣下を受け元服。

その十年後の天文十二年(1543年)、織田信秀(信長の父)が朝廷に内裏の修繕費用として四千貫文を献上してきています。

織田信秀/wikipediaより引用

それに対して正親町天皇がどう感じたのかは記録にありませんが、”尾張の織田”という名前は、当人の記憶にも残ったのではないでしょうか。

弘治三年(1557年)に父・後奈良天皇が崩御すると、天皇の位を受け継ぐ”践祚(せんそ)”をしました。

本来であれば、その直後に即位式を行うのですが……前述の通り、この時期の朝廷は手元不如意。

複数の大名から献金を受けなければ、重大な儀式を執り行うことができないほど困っています。

結果、即位式を行うことができたのは、践祚から三年後の永禄三年(1560年)のことでした。

献金した大名は以下の四人です。

毛利元就 二千貫

朝倉義景 百貫

三好長慶 百貫

北畠具教 二十貫

これに対し、正親町天皇は官職や位階の授与で報います。

毛利元就 陸奥守

毛利隆元 大膳大夫

朝倉義景 従四位下

三好長慶 修理大夫

北畠具教がこのとき官職を受けていないのは、彼が伊勢国司・北畠家の人間であること、既に天文二十三年(1554年)に従三位権中納言へ任官されていたことによると思われます。

その割には献金の額が少なく見えますが、これは当時の懐事情からみて致し方ないところでしょう。

一方、元就の献金額が文字通りケタ違いですよね。

原資は石見銀山からの収入と思われます。

石見銀山はこの時期、毛利氏と尼子氏の間で争奪戦が繰り広げられていて、その利益も行ったり来たりしていました。

正親町天皇の即位当時は、尼子氏が石見銀山を確保していましたが、それ以前に元就が権利を有していた頃の貯めておいた銀を、このとき使ったのでしょう。

政局に敏感だった?

こうして外部からの大きな協力を得て即位したためか。

正親町天皇は他者の動きや、天下の安寧に対して非常に敏感でした。

例えば、即位から間もない永禄四年(1561年)には自身が【辛酉の厄歳】となったため、般若心経を写経しています。

これは現在も京都の大覚寺に所蔵されているとか。

また、永禄八年(1565年)7月には、日本で初めてとなるキリシタン追放を試みています。

同年5月には、キリシタンに対して比較的好意的だった室町幕府十三代将軍・足利義輝が【永禄の変】で命を落としているため、それを利用したのかもしれません。

剣豪将軍と呼ばれた足利義輝/wikipediaより引用

この年の1月にルイス・フロイスが京都に入っており、彼もまた永禄の変の後に堺へ避難しているため、キリシタンたちにとってもこの事件は大きな影響があったのでした。

といっても、フロイスは翌年京都に戻ってきているのですが。

永禄九年(1566年)4月には、義輝の後継者に名乗りを上げた足利義昭に、従五位下・左馬頭の官位を与えました。

この時期はまだ、次の将軍が誰になるのかはっきりしていません。

対抗馬かつ三好三人衆に推されていた足利義栄がいました。

正親町天皇としては、どちらが将軍になっても問題のないように振る舞う必要があったのです。

信長を「古今無双の名将」と評す

将軍就任の動向に影響したのが織田信長です。

永禄十年(1567年)11月、信長が美濃攻略を成功させると、正親町天皇は「古今無双の名将」と称賛しました。

それだけでなく

「美濃・尾張二国の主になったのだから、相応の年貢を出してくれると嬉しい」

というような綸旨を出しています。

織田信長/wikipediaより引用

ぶっちゃけお金の催促ですが、この一件は

”信長による美濃&尾張の支配に対し、天皇がお墨付きを与えた”

といっても過言ではありません。

権威の後押しを得ることは、その後の織田家にとって悪い話ではなかったでしょう。

また、正親町天皇は息子である誠仁親王の元服費用も、信長に出してくれるよう頼んでいます。

これまた「誠仁親王の後ろ盾になってくれ」と言っているも同然。

ただし信長も、この時点ではまだ余裕があるとはいえない状況のため、綸旨を出されたことに対しては丁重に礼を述べながら、費用捻出についてはっきり返事をしていません。

そして永禄十一年(1568年)2月、歴史が動き始めます。

正親町天皇が足利義栄に将軍宣下をしたのです。

足利義栄坐像(阿波公方・民俗資料館蔵)/wikipediaより引用

次の将軍は、これにて義栄に確定!

そう思われた同年9月、信長が足利義昭を奉じて上洛。

宮中では「京都が焼かれる」と警戒していたそうですが、信長らは一旦入京した後、数日で摂津方面へ進撃したため織田勢に対する見方が一気に好印象となりました。

そして同年10月、正親町天皇は義昭に太刀、信長に酒などを下賜します。

信長はこのとき「宮中の懐事情が厳しいと聞きましたので」という理由で、銭一万疋を献上。その後で義昭に将軍宣下がなされ、室町幕府の将軍の座は義昭のものとなりました。

将軍宣下を受けた義栄が、その後亡くなっていたため、他に候補もいない状況でした。

しかも、物品等の献上もしてくれる信長が後ろ盾にいるわけです。京都に入ることもできなかった義栄と比べ、義昭のほうが正親町天皇としては信用できたでしょう。

ほぼ同時に、公家の旧領回復も義昭・信長に求めています。

権利を認めるから義務を果たせ、ともとれますね。

また、この年12月には信長が誠仁親王元服の費用を出し、元服式が行われました。

最初にこの話が出てから一年という間があったものの、正親町天皇や誠仁親王にとっては、信長に好印象を抱く理由になったのではないでしょうか。

※続きは【次のページへ】をclick!