織田信長は尾張を統一した後、どうやって美濃を攻略したか――。

後に天下人となったことから「隣国の一つや二つ、簡単に落としたんじゃないの? しかも美濃は斎藤道三がいなくなって楽勝でしょ」といった印象もあるかもしれませんが、そうは問屋がおろしてくれません。

美濃には稲葉山城があります。

そして城から見下ろす平野の先には川もある。

よって、尾張方面からやってくる敵は裸同然の丸見え状態、防御の対策も立てやすく、逆に城の北方は山だらけですから、稲葉山城を中心とした美濃は国自体が天然の要害とも言える。

一体どうやって落とせばいいのやら……。

「美濃」と聞いて「大国の攻略は極めて困難なり……」と遠い目になる人は大体トモダチ、戦国城マニア。

織田信長/wikipediaより引用

というわけで今回は、信長が美濃と稲葉山城をどうやって攻略した?をつぶさに見て参りましょう。

ここにも出てくる戦国一のいぶし銀・信玄

織田信長に犬山城方面を崩され、ついに美濃の地に楔を打ち込まれてしまった斎藤家。

そのピンチにも大して動じませんでした。

動じなかったのは斎藤龍興の肝が座っていたからでも、酒好き女好きだったからでもありません。

武田信玄です。

広大な信濃は武田信玄だからこそ治められたもといえますね

斎藤家は二代目の義龍の時代に近江の浅井家とは縁を切ってしまいましたが、信濃に進出してきた武田信玄とは古くから誼(よしみ)を通じていました。

美濃と信濃は東美濃で接しており、尾張の横っ面を突くには絶好の位置にあります。

信長が調子に乗って出てきても武田信玄の後援がある限り、ビビることは全くないのです。

むろん100%安全なワケありません。

甲斐の虎こと武田信玄の腹黒さを少しでも知っていれば、そう簡単に頼ってよい相手ではないこともわかりそうなもの。

しかし、龍興にはもはやそんな余裕はありませんでした。

竹中半兵衛に城を乗っ取られたり。

家臣の斎藤家離れが止まらなかったり。

足利将軍家からも「ちょっとお前ら信用できんわ」と落第点をつけられてしまったり。

何もかも散々な三代目・龍興にとって信玄は、それでも大切な盟友関係なのです。

と言ってもこの外交も、初代の道三や二代目の義龍が残した成果なんですけどね。

しかし世の中そんなに甘くありません。戦国時代はもっと甘くありません。

斎藤家とは、盟友関係を保ちつつも「俺様を勝手に三代目のトモダチ認定しないでくれる?」と思っているのが武田信玄です。

何事にも常に「俺様のメリット」を求める現実主義的な信玄。

斎藤家と友好関係を保ちつつ、季節の変わり目ごとにスライディング土下座をかましてくる織田家の飛び込み営業、おっと失礼、低姿勢な外交にもきちんと応じています。

信玄は高みの見物で【織田vs斎藤】の成り行きを見守ります。

意識高い系を演じる信長

信玄が高みの見物ならば、信長は「自身の能力が計られていることを知りつつ演じることができる男」です。

斎藤家と武田家の関係が、斎藤家の一途な片想いであることにとっくに気づいている信長は、地理的にも政治的にも斎藤家と武田家を分断する作戦に取り掛かります。

地理的には、加茂や可児などの「中濃地域」を手中にして、斎藤家の稲葉山城と武田家の信濃の連絡道を遮断する戦略に出ます。

これは斎藤家の孤立化を意味します。

そして信濃に接する東濃地域は織田家と武田家の緩衝地帯として温存。

国境が接してしまうと不測の事態で一触即発が起きることもあり、国境警備にある程度の兵力を割く必要が出てきます。

並みの武将ならここに自軍を入れて隣国との関係をこじらせてしまいますが、そこはさすが信長ですね。

東濃地域には遠山家という小勢力を温存することで緩衝地帯にして勢力の均衡を計ります。

このような行き届いた戦略は、信玄に対して「俺、地政学的な戦略的思考ができるゾ!」というアピールにもなります。

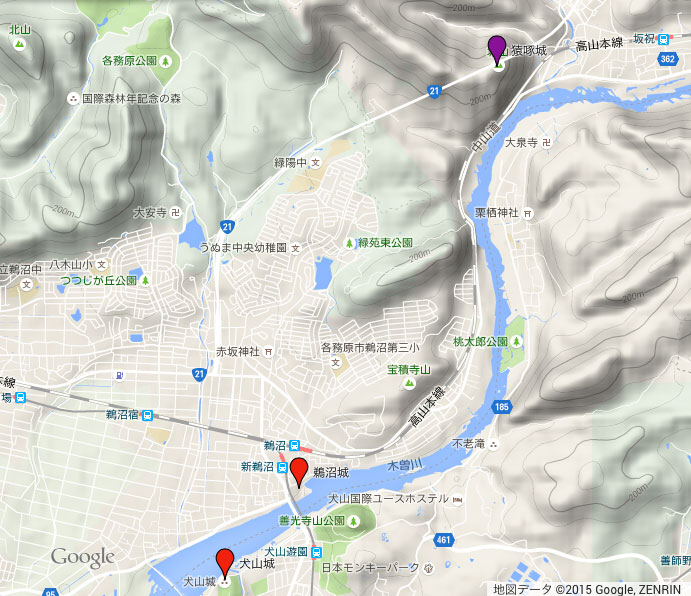

中濃地域と東濃地域/東濃地域は美濃の東というだけではなく尾張の東にも位置します/©2015Google,ZENRIN

政治的な成功は、できるだけ早く、武田家と婚姻を結び、友好を示すことです。

これは中濃地域を支配下に入れてもこれ以上信濃方面に向かって侵攻しないという誓いになりますし、緩衝地帯の東濃地域も大国同士の争いが起こらないことを確信して地域が安定します。

この時期の信玄の目標は西上野(にしこうずけ)と駿河侵攻ですので、美濃方面に兵力を割くつもりも余力もありません。

美濃方面は当面の間、安定をもたらす勢力と付き合いたいと思っています。

その甲斐の親方様の心を読み、先んじて提案することが意識高い系「俺、できる」アピールとして大事なのです。

このように信玄に盟友として選ばれる条件は、織田家単独の力で中濃地域を支配し、かつ東濃以東を侵さない約束ができることです。

美濃を切り崩しつつ信玄に「あいつ、できる」と確信させることが重要なミッションでした。

こうして前回奪った犬山、鵜沼、伊木山を最前線の城として、永禄8年(1565年)、織田軍の中濃地域侵攻が始まります。

加治田城が内応!中濃地域の一角崩れる

中濃地域には中小の国人衆たちが割拠。

束ねていたのが道三時代に斎藤家から派遣されてきた長井道利(ながいみちとし)です。

この長井道利は道三の庶子だとか、いやいや実は弟だとか言われていますが、詳しい出自はさっぱり分かっていません。

中濃地域という信濃、飛騨、尾張の三国を結ぶ国境の要衝の支配を任されるほどの人物であるので、道三にかなり近い人物であったことは間違いないでしょう。

長井道利は早くから木曽経由で武田信玄と連絡を取り、斎藤家との仲介をしていました。

しかし斎藤義龍が決起すると、義龍に味方して道三を死に追いやります。

斎藤義龍/wikipediaより引用

その後、何があったか伝えられていませんが、義龍とは仲違いしていました。

長井道利はかねてより武田家と仲が良かったので、義龍に怪しまれたか、調略大好きな信玄による離間の計が入ったかもしれません。

ともかく、この一件で中濃地域は一時期、斎藤家から半ば独立したようになりますが、義龍が急死し、龍興の代になると義龍派が追い出され、義龍に避けられていた家臣が龍興に重用されます。

この波に乗って長井道利もまた以前の格を取り戻して斎藤家の家老として復活!

そうです。道利こそが正真正銘の三代目Jソウルブラザーズfrom斎藤家TRIBE(以下、長いので「三代目JSB」に略。ってまだ使うつもりか!)なのです。

小城が俄然重要なポジションに

これが中濃地域の政治状況です。

斎藤家の当主が目まぐるしく変わるため、正直かなり不安定。

中濃の国人衆は一体誰を頼ればよいのか分からなくなり、お互い裏切らないように人質交換を盛んにしています。

そんな中を侵攻していく信長にとって、敵の不安定は最大のチャンスです。

犬山、鵜沼、伊木山を確保して木曽川の支配権を既に得ている信長は、それより上流の中濃地域から来る人や物の流れを完全に管理下に置いています。

中濃地域にとって、木曽川の制海権ならぬ、制「川」権を奪われたことは、電気、ガス、水道を止められた上に、預金通帳まで押さえられたようなものです。

この苦境に直面していち早く斎藤家を見限ったのが、加治田(かじた)城主の佐藤忠能(ただよし)と、その養子、忠康(ただやす)でした。

丹羽長秀を通じて、信長に内応を約束してきたのです。

犬山城の支城攻略の際にも内応工作を手掛けていた丹羽長秀が、主体的に調略を仕掛けた可能性もありますね。

丹羽長秀/wikipediaより引用

この加治田城主・佐藤忠能の息子忠康は、道三vs義龍の親子ゲンカのとき、義龍に味方した義龍派の武将でした。

それだけに龍興の時代になり、長井道利が斎藤家の家老、三代目JSBとしてドヤ顔で復帰してきたので、居心地が悪かったのでしょう。

また美濃国内には斎藤道三の「国盗り」以前に土岐家に仕えていて、仕方なく斎藤家に従っている国人衆や、追放されて尾張の織田家に流れてきた土岐派や道三派の国人衆など、尾張と美濃中に散らばった国人衆同士の複雑な人間関係が存在します。

信長の家臣にも「美濃衆」として森可成や蜂屋頼隆、金森長近などが早くから織田家に仕えていましたね。

信長にとって「トモダチのトモダチは斎藤家」状態で、とりあえず三代目JSBの選抜から漏れた人間に当たりをつけていけば誰か引っかかるという、調略はしやすい環境でもありました。

中濃地域で唯一、加治田城が織田方になったことで、信長は加治田城の後詰めの責任を持つ立場になります。しかも全力で救援しなくてはなりません。

ここで桶狭間の戦いのように後詰めを怠るようであれば(あのときは意図的でしたが)、中濃地域の国人衆は今後一切織田方に内応することはなくなるでしょう。

加治田城は小さな城ですが織田家にとって俄然重要な城になりました。

「地名は土地の記憶」byタモリ 猿啄城攻略戦

さて信長はいよいよ中濃地域に進軍を開始します。

まずは鵜沼城の上流に位置する猿啄城(さるばみじょう)です。

猿啄城は、木曽川上流の可児や加茂といった中濃地域の入り口、木曽川の両岸が渓谷になっていて、中濃地域の虎口に当たるような難所に位置します。

一般的に「猿」という文字が入る地名は崖や地滑りを暗示します。

ここもまさに崖で、人が住むには危険な場所ですが、城にとっては要害の地になります。

織田方はこの猿啄城を攻略しないと中濃地域には入れません。

一方、猿啄城主の多治見修理(たじみしゅり)は要害の猿啄城に自信があったのでしょう。徹底抗戦に出ます。

猿啄城を力攻めで攻略するには鵜沼城方面から一度、木曽川を渡って尾張側に行き、再度、猿啄城の正面で木曽川を渡ります。そこから本丸まで切り立った崖を登っていかなくてはならないというかなり難易度の高い城です

信長自身は伊木山城に本陣を構え、丹羽長秀を総大将に猿啄城の攻略に取り掛かったと云われています。

実際は総大将、織田信長(力攻め担当)、内応のお問い合わせは丹羽長秀へ、といったところでしょうか。

というのもこの攻城戦では川尻秀隆という武将が活躍しました。

川尻秀隆は信長の親衛隊である黒母衣衆筆頭として有名ですが、この頃は馬廻り衆として信長の親衛隊の中核を成す一人でした。

織田信秀の代から仕えており、年齢は信長よりも少し上で、後に信長の息子、織田信忠の副将(実質的な大将)を任されるなど、信長にとっては数少ない信頼できるアニキ的存在だったことが分かります。

河尻秀隆/wikipediaより引用

この川尻秀隆が先鋒として木曽川の対岸から攻撃します。

『信長公記』では、せっかく命懸けの川尻秀隆がふんどし一丁で木曽川に綱を張って激流を渡っているのに、唐突に丹羽長秀がやって来て、猿啄城の水の手を切って落城させるという武闘派武将好きには解せない展開。

城の“水の手”は極秘中の極秘です。

例えば落城の記述に「城の水の手を切った」とあれば、必ず「内応者の存在あり」となります。『信長公記』といえども省かれている部分が多く、前後の脈略がよく分かりません。

よって、これはあくまで想像ですが、内応お問い合わせセンターの丹羽長秀が、猿啄城の水の手は木曽川に面した断崖にあるという情報を得たのでしょう。

丹羽長秀はその情報を攻撃隊に連絡し、先鋒の川尻秀隆が水の手を切って落としたという展開が自然でしょうか。

実際、戦後の論功行賞で、猿啄城を得たのは川尻秀隆でしたので、川尻が落城につながる活躍をしたことは間違いありません。

ちなみにこのとき、幸先良しとして猿啄城は信長を「勝山城(かちやまじょう)」と勝手に改名してしまいます。

信長は崖や地滑りを暗示する地名がイヤだったのでしょうか。土地に全く関係のない地名はいかがなものかとタモさんに苦言を呈されるレベルの改名でした。

ともあれ猿啄城は落城し、織田方の城になります。

中濃地域にとっては玄関のカギどころか扉ごと持ってかれたようなもの。織田軍団が自由になだれ込む準備ができました。

※続きは【次のページへ】をclick!