慶長5年(1600年)9月13日は吉弘統幸(よしひろ むねゆき)が亡くなった日です。

九州の武将であるせいか、あるいは主君の大友家が残念な終わり方をしたせいか。

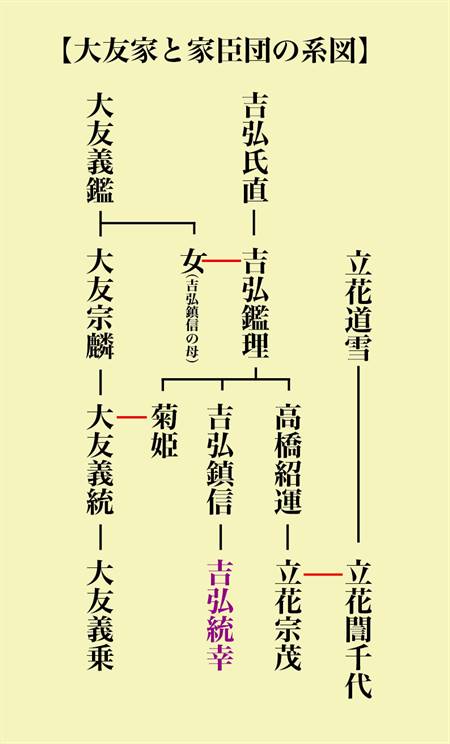

一般的な知名度は低いですが、少し深掘りするとこの一族丸ごと凄まじく、例えば西の戦国最強と称される立花宗茂とは従兄弟の間柄。

もっと多くの戦国ファンに知られて欲しい武将たちであります。

その中で吉弘統幸はどんな活躍があったのか?

吉弘統幸/wikipediaより引用

生い立ちから振り返っていきましょう。

吉弘統幸は紹運の甥で宗茂とはイトコ

吉弘統幸は永禄六年(1563年)、大友氏の家臣・吉弘鎮信(しげのぶ)の嫡男として生まれました。

父の鎮信と、立花宗茂の父・高橋紹運(じょううん)は兄弟なので、前述通り、その息子である統幸と宗茂は従兄弟の関係となります。

※以下は立花宗茂と高橋紹運の関連記事です

-

西の戦国最強武将・立花宗茂~関ヶ原で浪人となるも諸大名の嘆願で復活した生涯76年

続きを見る

-

戦国最強武将の父・高橋紹運の生涯~息子の立花宗茂に劣らない勇将は岩屋城に散る

続きを見る

この時代の大友家臣はあっちこっちに養子に行き、婚姻関係も複雑にからんでますので、以下に、省略した系図で確認しておきましょう。

戦国武将としては若い世代に入る吉弘統幸。

この吉弘家は祖父の吉弘鑑理(あきただ)も名将として知られ、吉岡長増、臼杵鑑速(うすき あきすみ/あきはや)と合わせて【大友三老】あるいは【豊後三老】などと呼ばれます。

吉岡長増の代わりに立花道雪が入ることもありますが、いずれにせよ吉弘統幸も大友家の中枢に生まれたことがご理解いただけるでしょう。

-

大友家を躍進させた吉弘鑑理の生涯~戦国最強武将の祖父は豊後三老と称えられ

続きを見る

-

鬼道雪と呼ばれ大友家を躍進させた立花道雪は何が凄い?勇将の下に弱卒無し!

続きを見る

しかし、その道は決して平坦ではありませんでした。

天正六年(1578年)に島津軍と対峙した【耳川の戦い】で大友家が大敗を喫し、父の吉弘鎮信が戦死、15歳の若さで統幸が家督を継ぐことになります。

-

耳川の戦い1578年|島津軍が釣り野伏せで大友宗麟に完勝!九州覇者へと躍り出る

続きを見る

すると、早くも天正八年(1580年)、同じく大友家臣の田原親貫(たばる ちかつら)が反乱を起こし、統幸は戦功を挙げていますので、家中からは「頼もしい若者」と思われていたことでしょう。

その後、大友家が豊臣秀吉の傘下となり、島津征伐が行われたときも、活躍しています。

-

豊臣秀吉の生涯|足軽から天下人へ驚愕の出世 62年の事績を史実で辿る

続きを見る

緒戦である天正十四年(1568年)【戸次川の戦い(へつぎがわ)】です。

戸次川の戦いで殿をつとめた吉弘統幸

戸次川の戦いは「豊臣家からの現場司令官・仙石秀久の失策により、九州・四国の諸将が敗れた」ということで有名です。

-

仙石秀久の生涯|秀吉の下で大出世と大失態を演じた美濃出身の戦国武将

続きを見る

-

四国の戦国武将・長宗我部信親の最期「オレは戸次川の戦いで死ぬんだな」

続きを見る

この敗戦の中で、吉弘統幸は獅子奮迅の働きをしました。

島津軍の追撃を受ける主君・大友義統(よしむね)や長宗我部軍、仙石軍らを救援するため、たった300の手勢で殿(しんがり)役に抜擢。

300を三隊に分け、

一陣:鉄砲

二陣:弓

三陣:長槍

の三段構えを取り、島津軍の渡河を中断させたといいます。

残念ながら長宗我部軍では嫡男の長宗我部信親が奮戦の末に討ち死にしてしまいましたが、大友義統は無事引き上げさせることができました。

また、これによって島津軍の府内侵攻を一日遅らせることに成功しています。

このとき統幸23歳。

あの精強な島津軍を相手に、実に鮮やかな戦ぶりです。

おそらく、この後に従弟である立花宗茂が島津への攻勢でさらに大きな戦功を挙げたため、吉弘統幸の働きは目立たなくなってしまったのでしょう。

撤退戦を成功させるのはスゴイ才能のはず。

少なくとも、金ヶ崎の退き口(金ヶ崎の戦い)と同等の評価を受けてもいいと思うのですが、知名度と主君のレベルが違いすぎるんですかね。なんせ大友義統が……。

-

豊後の戦国大名・大友義統の生涯~秀吉に救われた名門大友家の御曹司は愚将か凡将か

続きを見る

秀吉の怒りを買って大友義統はアッサリ改易

吉弘統幸らの働きによって命と立場を拾った義統。

その後、天正二十年(1592年)【文禄の役】で大ポカをやらかしてしまいます。

小西行長からの救援要請が来たとき、直後に「小西隊全滅」の誤報も来たため、救援に行かず撤退してしまったのです。

-

小西行長の生涯|商人からキリシタン大名へ 秀吉に重用された異色の出世武将

続きを見る

これが秀吉の怒りを買い、あっさり改易されてしまいました。

といっても、小西隊からの救援要請をスルーした大名は他にもいたので、秀吉に報告される途中で何らかの恣意が働いたんですかね。

あるいは「(元から能力が疑わしい)義統に、九州北部という(唐入りに関しての)前線地域をずっと任せておけない。今度のことは改易する良いキッカケだわ」と判断されたのかもしれません。

大名本人がアレでも、家臣が優秀で生き残ったという例はいくつもあるんですけどね……大友家臣の優秀さは折り紙付きですし。

その後、義統はあっちこっちの大名にたらい回しにされ、同家の家臣については助け舟が出されました。

吉弘統幸もその一人で、黒田如水(黒田官兵衛)に招かれ、黒田家の重臣・井上之房の家に一時預けられています。

-

官兵衛の腹心・井上之房(九郎右衛門)の生涯|大河で魅せた一騎打ちの真相

続きを見る

ほとぼりが冷めると、柳川城主として秀吉の直臣大名になっていた立花宗茂の元へ身を寄せて仕え、2000石を与えられました。

【慶長の役】では、立花軍の一員として参加しています。

そりゃ立花隊が強いわけですわ。

※続きは【次のページへ】をclick!