寛永十二年(1635年)12月18日、薩摩武士・中馬重方(ちゅうまんしげかた)が亡くなりました。

おそらく多くの方が『誰だ?』と思うかもしれません。

しかし【島津の退き口】で一世一代の大手柄を挙げた人――というと、にわかに興味が湧いてくるのではないでしょうか。

そこで中馬は一体どんな活躍をしたのか?

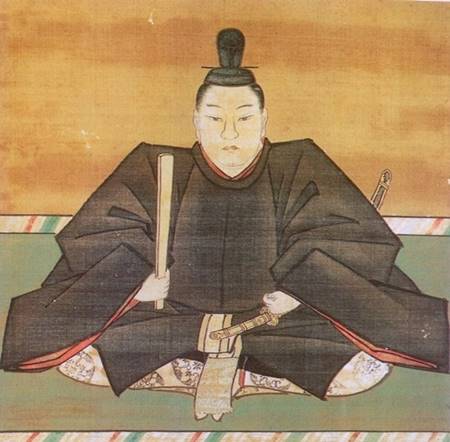

島津義弘/wikipediaより引用

歴史に名高い島津義弘の「島津の退き口」と共に振り返ってみましょう。

敗戦でも敵陣を突破!島津の退き口

島津の退き口とは一体何なのか?

一行でまとめると

【関ヶ原の戦い】で西軍に付いた島津義弘が、敗戦がほぼ確定した後、鹿児島まで逃げ帰った

となりますが「戦場から逃げた」というイメージとは真逆であります。

この義弘、敗戦を悟ると、敵に背を向けて撤退するどころか、東軍のド真ん中へ突進!

しかも、あの井伊の赤鬼こと井伊直政や、無双・本多忠勝らを相手にしながら敵陣を突破したのですからハンパない。

井伊直政/wikipediaより引用

徳川家・精強軍団の追っ手を振り切り、無理やり退路を確保、そして逃げ切ったことから伝説的な撤退戦として今日まで語り継がれてきました。

井伊直政は、このときの鉄砲傷が原因で亡くなったと推測されているほどです。

かなり矢継ぎ早に説明してしまいました。

いったん関ヶ原の戦い前まで時間を戻し、じっくりと島津の退き口を見て参りましょう。

伏見城の元忠に門前払いされ

島津家は中央から遠いこともあり、三成vs家康の戦いには積極的に関与する予定ではありませんでした。

以前から島津家内では領国内で起きた内乱(庄内の乱)などで疲弊しており、新たな合戦にのぞむ体力は無く、積極的になれなかったのです。

しかし、たまたま島津義弘が伏見に来ていたときに、家康が上杉征伐に出てしまった。

そこで義弘は、伏見城の在番(警備・防御)に出向くことにします。

実はこの年の4月、家康と対面していた義弘は、自国の内乱平定を報告したとき、家康から「上杉の出方次第では伏見城の留守番を頼む」とお願いされていたのです。

徳川家康/wikipediaより引用

伏見城は、重要拠点の一つ。

秀吉の死後、家康が大坂城を重視したため、伏見城の政治的価値は下がっていましたが、大坂と京都の間にある拠点には変わりありません。

その守備を任せられるということはすなわち家康に与するようにも見えるし、そもそも義弘の手元の兵数も十分ではない。

そこで義弘は、表向きは受諾しながら、正式な返答は後ほど、という少し濁った回答をしています。

義弘としては「家康に味方する」のではなく「現政権の仕事として請け負う」というスタンスを貫く意図もあったようです。

問題は、こうした重要なやりとりが“口頭”で行われたことでしょう。

正式な文書は残っていない。

そのため、いざ義弘が伏見城に出向いて、本丸(あるいは二の丸)の在番を申し出たところ、家康から留守を任されていた鳥居元忠に入城を断られてしまいます。

鳥居元忠/wikipediaより引用

そうは簡単に引けない義弘としては二度にわたって主張したけれども結局断られる。

鳥居としても、義弘の申告が仮に虚偽だとしたら、あっという間に城を落とされてしまう危険性があり、家康からの正式文書が届いていない以上は拒否するしかありません。

家康との約束が口頭だけで、文書が届く前に事態が起きてしまったのがアダとなってしまったのです。

結果、義弘は行き場を失い、西軍につかざるを得なくなってしまいました。

なお、島津義弘の動向については、以前から「三成や毛利輝元と通じて反徳川スタンスであった」という見方も提唱されています。

このとき背景にあったのは、義弘が西軍に積極参加することにより、島津内での実権を把握するのが狙いだったというもの。

しかし、実際に三成らが挙兵することを義弘が関知しておらず、蚊帳の外に置かれていて、当初から西軍というのはやはり考えにくいのでは?という反論もあります。

いずれにせよ、義弘の西軍参戦はなし崩し的に決まってしまいました。

本国からの派兵ナシ 駆けつけたのが

参戦するつもりではなかった=兵も軍備も整っていなかった島津軍。

義弘はあっちこっちに声をかけて兵数を集めるのですが、同時に国許へも「かくかくしかじかでちょっと困ってるからしばらく帰れません」と使者を出しました。

それが恥ずかしかったのでしょう。

「長宗我部盛親が軍役よりはるかに多い5,000の兵、立花宗茂も同じく軍役より多い4,000もの兵を引き連れているのに、薩摩の軍は1,000人足らずで情けない」という書状を家来に送っています。

石高を考えれば長宗我部家は2,000ほど、立花家は1,300ほどが課される相場だったようで、その2倍、3倍を引き連れていたんですね。

むろん義弘も国許の兄・島津義久や実子・島津忠恒に派兵の要請を何度も出しておりました。

しかし、ことごとくスルーされてしまいます。

島津“家”としては、東西いずれかに加担するのは危険だと判断したのでしょう。

どちらにせよ島津義弘が嘆きたくなるのも無理はありません。

それだけに義弘の窮状を聞きつけ、取るものもとりあえず中馬重方がはせ参じたのは嬉しかったはず。

途中で他人の武具を強奪したとか、色々と説がありますが、どちらにしろ寝る間を惜しんで上京したのは確かなようです。

なぜ、そこまでするのか。現代人からするとちょっと不思議ですよね。

理由は至ってシンプルなもので、重方は義弘に大きな恩があり、また義弘も重方を気に入っていたのです。

二人の間にはこんな経緯がありました。

※続きは【次のページへ】をclick!