織田信長の城と言えば?

多くの方が「安土城」と即答されるでしょう。

確かに凄まじく完成度の高い城郭であり、信長のシンボルとも言えますが、そこに至るまで織田家では幾度も築城技術のブラッシュアップを重ねてきました。

いわば安土城のプロトタイプがあったわけで、今回、注目したいのがこの2つ。

・京都(洛中)に築かれた二条城(二条御所)

・京都への玄関口を守るための宇佐山城

であります。

信長が建てた二条城は、現在、遺構が残っていないため、あまり話題になりませんが、実は、信長築城史の中でもトップクラスで画期的な城と言えるかもしれない。

それはなぜか?

何が特別だったのか?

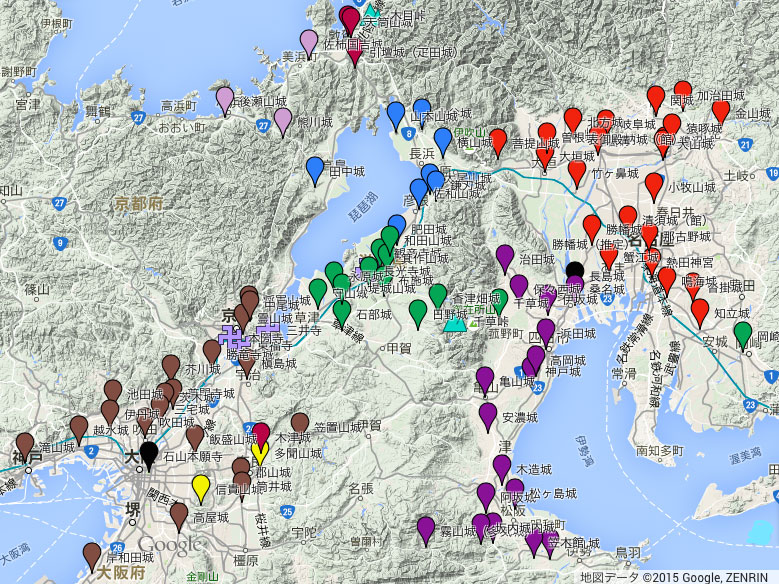

各地のピンは色ごとに諸勢力の城位置を表しています(織田家は赤)©2015Google,ZENRIN

今回は信長と義昭による上洛戦を追っていきながら、近江や京都、畿内の諸城も共に見て参りましょう!

信長、いよいよ上洛

永禄11年(1568年)8月、織田信長は足利義昭を奉じて、いよいよ上洛を目指します。

美濃から京への道のりには近江を通過していかなければなりませんが、北近江の浅井家とは婚姻を通じて既に同盟。

通り抜けねばならない敵の領地は、南近江の六角家のみでした。

上記の地図で言うと緑のピンですね。

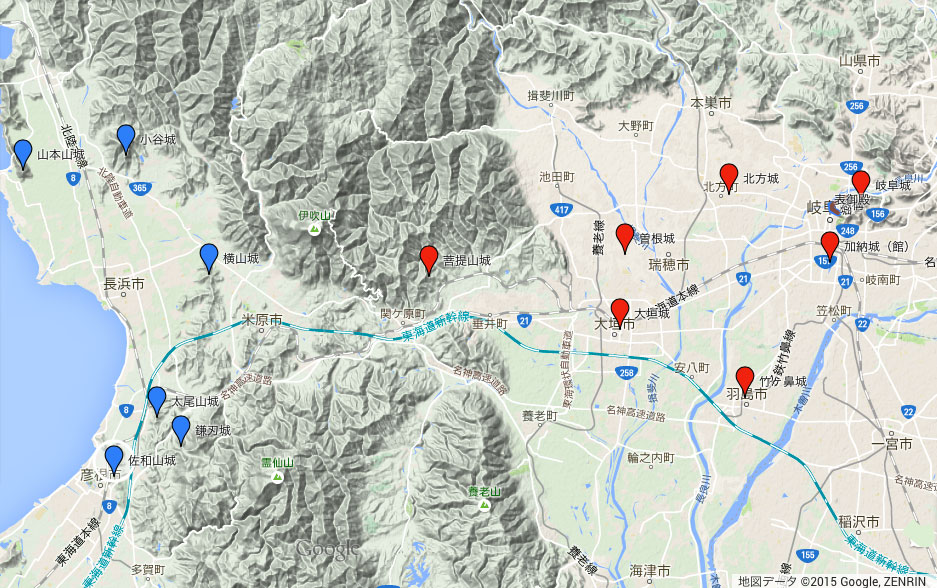

そこで信長はまず、浅井領と六角領の境い目の城、「佐和山城(さわやまじょう)」まで進みます。

後に石田三成の居城として有名になりますが、当時の城主はもちろん違います。

当時の佐和山城は城の近くまで琵琶湖の内湖が迫っており、水運の拠点にもなっていました/©2015Google,ZENRIN

信長の上洛時点では浅井家の南近江への拠点の城となっており、猛将・磯野員昌(いそのかずまさ)の居城。

信長公記には「信長が佐和山城に入城した」とサラッと書かれておりますが、この出来事は浅井方の裏切りフラグの第一歩として無視できない重要な出来事です。

佐和山城は北陸へ向かう北国街道と、美濃方面へ向かう東山道を押さえ、さらには琵琶湖の水運も管理する場所として昔から北近江と南近江で奪い合ってきた交通の要衝でした。

同盟国の当主とはいえ、交通の要衝にして浅井家の利権も集まるこの北近江の最前線の城に信長を招いたわけです。

ここで、浅井家裏切りまでの過程を数値化するために【ICHI メーター】を設置しましょう。

このICHIメーターが10を示すと、信長に対する浅井家の不信と怒りが頂点に達し「裏切り」を発動します。

イチロー???

違います。信長の妹にして浅井長政の妻「お市の方」のICHIです。

もっとも、お市が両脇を縛った“小豆の袋”を信長に送って裏切りを知らせたというのは後年の創作ですけどね。

お市の方/wikipediaより引用

信長派だった磯野員昌が率先して佐和山城入城を促す

浅井長政は佐和山城まで出向き、このとき初めて義理の兄・信長と顔を合わせたと云われています。

佐和山城主・磯野員昌は「なっ!なっ!俺の言った通りだろ?」と信長の訪問にご満悦。

そもそも信長を若い頃からずっとスカウティングしてきたのが磯野員昌でした。

磯野員昌/wikipediaより引用

員昌は、信長が尾張をようやく統一するかしないかという時期に「ナゴヤに信長とかいう将来有望なのがいるから今のうちにツバつけといたほうがいい」と、名スカウト振りを発揮して、長政と市の婚姻を積極的に勧めたのです。

ゆえに今回の訪問も、長政や礒野員昌などの信長派にとっては歓迎ムードでした。

しかしその一方で、浅井家の重臣・遠藤直経は信長のほとばしる有能さを見せつけられ「若い芽のうちに摘んでおいた方がいい」と暗殺を進言したとも云われています。

と、これは後年の創作で、遠藤直経も信長の外交手腕に心酔して信長派になってしまいます。

ともかく、この逸話が示すように、織田家の佐和山進出を快く思っていない勢力が浅井家にはおりました。

特に長政の父・浅井久政を始め、【浅井家がどの大国にも属さず緩衝地帯となって国を維持する】という国家戦略を信奉する勢力は、信長が鬱陶しくて仕方なかったでしょう。

信長の佐和山城入城を快く思わない勢力の存在に、ICHIメーターは「1」へ上昇、ピッ!

この御内書が目に入らぬかぁ! 入らぬかぁ! 入らぬ……

信長は佐和山城に7日間逗留。

ここから朝倉家や六角家を始めとする諸大名に足利義昭の【御内書・ごないしょ】、つまり将軍の命令書を発して参陣を促しました。

足利義昭/wikipediaより引用

御内書の発行は足利将軍家のリーサルウェポンです。

自前の軍を持たない足利将軍家は、自ら発行する御内書で各地の大名に命令を発することができました。

一般的に戦国時代は下剋上の世の中で、足利将軍家も京を追放されたり、亡命先でもお荷物扱いされたりで、もう将軍権力は地に堕ちたと考えられがちです。

そうであるならば、とっくに滅ぼされていいはずの足利将軍家がこの時代もまだ継続しているということは、足利将軍家の威光はまだ十分に「使える」ものでした。

この使える「将軍家の威光」というのが「御内書の発行」なのです。

信長もこれを期待して義昭の名で御内書を各地に発しました。

足利義昭御内書(大阪城天守閣蔵)/wikipediaより引用

しかし浅井家と敵対する六角家だけでなく、越前の朝倉家も無視。

信長は憧れの足利将軍家が号令をかければ諸大名が参陣するものと信じていただけに、義昭の不人気っぷりと、自らの知名度と信用の無さにも愕然としたことでしょう。

そして「足利将軍家の威光」=「義昭の威光」でないことにも今更ながら気付かされます。

威光のない義昭が御内書を発しても諸大名は動きません。

三好三人衆の傀儡とはいえ現将軍(第14代)は足利義栄です。

浅井家の信長派は「朝倉さんが無視??? き、きっと御内書が届いてないに違いない、はは、ははは(汗)」とさらに焦ったことでしょう。

しかし長政の父、浅井久政を中心とする反信長派にとって、朝倉家と六角家のパワーバランスの中で生き残るには、六角家も朝倉家も動かないというのは都合のいい状態です。

これ以上、信長にかき回してもらっては困ります。

信長派が動揺し、反信長派が「ほれ見たことか!」と自信をつけてICHIメーターが「2」に上がりました。

結局、信長は岐阜城に戻り、改めて上洛の戦略を立て直しました。

そして早くも翌9月に動きます。

足利将軍家好みの諸大名を参陣させてド派手に上洛する演出はあきらめ、信長得意の戦略に切り替え。

自らの手勢と同盟軍で上洛を強行し、南近江から洛中までの敵を力攻めで突破することにしたのです。

信長はこのとき初めて徳川家康に援軍を要請しました。

徳川家康/wikipediaより引用

これにより清洲同盟は背中合わせの相互不可侵同盟から、完全な軍事同盟に深化。

この変革は、織田家のもう一つの同盟国・浅井家が信長を裏切った理由を理解する上で重要ですが、これはまた後ほど。

家康が派兵した徳川の軍勢に浅井家の軍勢、そして信長自身の軍勢に北伊勢の軍勢も加え、「鳴かぬなら 鳴かせてみせよう 六角家」と言わんばかりに南近江へ侵攻するのです。

名門・六角家 わずか2日で滅亡て……

信長は佐和山城の南方、現在の彦根市の今宮に陣を構えます。

南近江への進軍を知った六角承禎(義賢)・義治父子は、防衛ラインを愛知(えち)川に設定して、愛知川沿いの最前線・和田山城に兵を入れます。

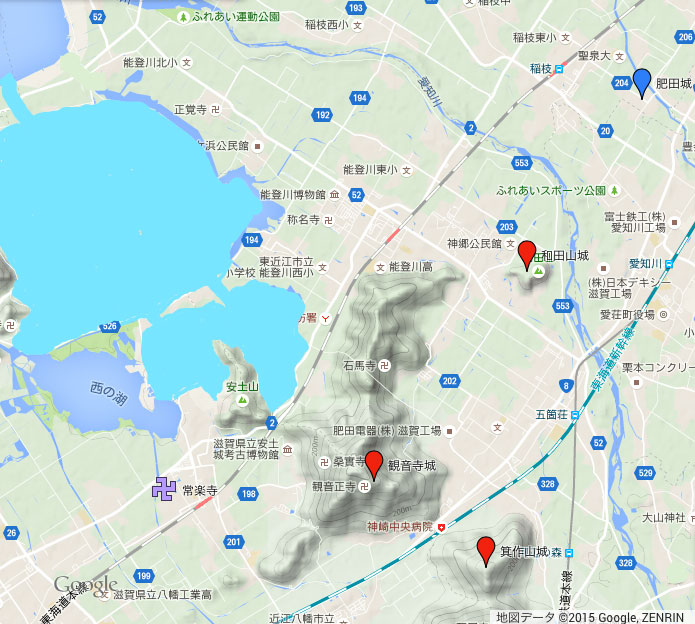

観音寺城付近も内湖が安土山まで迫っていました/©2015Google,ZENRIN

六角家の防衛戦略は、基本的に三段構えで、それは以下の通りです。

①愛知川を最前線に和田山城で敵の進撃を食い止める

②六角本隊は後詰めとして観音寺城に備える

③観音寺城に隣接する箕作城(みのつくりじょう)にも兵を入れて、万が一、敵が防衛ラインを突破した場合は、各城がそれぞれ敵兵をひきつけ、敵戦力を分散させて、攻撃力を削ぐ

この六角家の戦略は近江国内の領主を相手にするには有効でした。

近江は小領主の連合体のような国でしたので、個々の領主(国人)たちは、数カ所の城を同時に落とすほどの兵力を持ち合わせていませんし、仮に連合してもそこまでの大兵力にはなりえません。

浅井家もそうですが、近江勢力はいわゆる「一揆」と呼ばれる横で繋がった連合体なので、できるだけ攻撃目標を分散させれば各個撃破、もしくはその間に調略による敵兵力の切り崩しが容易だったのです。

規模の大きな浅井家の動員兵力をもってすれば、単独での観音寺城攻略は可能かもしれません。

が、浅井家といえども原則は一揆のまとめ役に過ぎません。

上意下達で動くカッチコチの軍団ではないので、傘下の武将が勝手に動いたり、裏切りのリスクは常にありました。

特に観音寺城は、石垣を多用した当時最先端の城郭でした。

山一つを要塞化し、城内に町まで作るほどの規模。

中心部には「桑実寺」という寺院まであり、ここで亡命中の第12代将軍・足利義晴(義昭の父)が仮の幕府を開いていたほどです。

「観音寺騒動」で家臣の忠誠心が落ちるところまで落ちたとはいえ、今回も六角家は万全の戦略と城で敵を待ち構えていました。

敵本陣へ一点集中!それが信長の得意戦術

しかし今度の相手は織田信長です。

六角父子は、斉藤義龍や竹中半兵衛の対信長戦術をちょっとでも勉強しておくべきでした。

これまで信長の城と戦いを追ってきた我々にはお馴染みですが、信長の得意戦術は、機動力を生かして敵本陣への一点集中攻撃です。

この必勝戦術に加えて信長は美濃を手に入れて、さらに大兵力の動員が可能になっておりました。

信長はもう桶狭間の戦いのように、他はもぬけの殻にして敵本陣に挑むというリスクを侵さずに、基本戦略を実行できる。

六角家得意の各城に兵力を分散させて待ち構える戦略は、対信長軍にとっては愚の骨頂、「お前はもう死んでいる」のです。

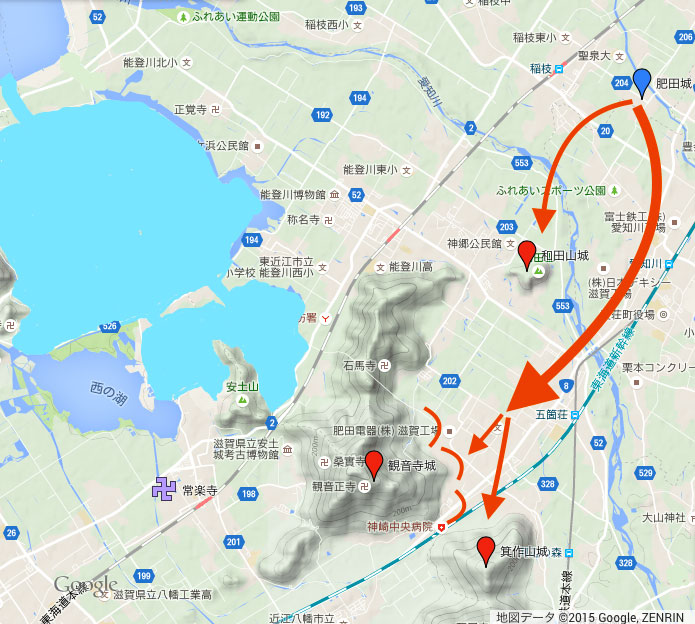

さらに信長は自らの得意戦術に、敵をあざむくための「詭道」をいくつか仕込みます。

©2015Google,ZENRIN

基本的に敵国に攻め入るときは敵国境に近い領地を持っていたり、新参の軍勢を使うのがセオリーです。

今回のセオリーですと、新しく配下に加わった西美濃三人衆(安藤守就・稲葉一鉄・氏家卜全)を先鋒にして、浅井家が援軍に付くという流れ。

信長はこの西美濃三人衆を和田山城の包囲に差し向けました。

この信長の用兵を六角側から見ると、和田山城包囲に来たのは美濃衆=「予想通り、最前線の城に信長軍の先鋒現る」となります。

ところが信長公記には、この六角攻めに際し、西美濃三人衆が「自分たちが先鋒で駆り出されるだろうと考えていたのに声がかからなかったのは不思議だ」と述べていたと記されています。

このコメントから、西美濃三人衆は先鋒ではない。

すなわち先鋒でない西美濃三人衆による和田山城攻撃=和田山城は信長の第一目標ではなかったことが分かります。

信長は最初から敵本陣・観音寺城攻撃を狙っていたのです。

この観音寺城攻撃のメンバーに西美濃三人衆の名前がなかったので、信長公記にあるように西美濃三人衆は不思議に思ったのでしょう。

ここに信長の用兵術の発展を見ることができます。

※続きは【次のページへ】をclick!