一致団結して新たな国作りに向かう――そう思われた明治新政府と日本は、実のところガタガタでした。

当時から反対論の大きかった武力倒幕によって、被害を受けた東北地方は政治も経済も停滞。

さらには【岩倉使節団】の派遣によって政府首脳(岩倉具視・大久保利通・木戸孝允・大隈重信)が1年10ヶ月も不在となったため、国内では不満が鬱積します。

政府はこうした佐幕藩の反発には目を光らせており、北海道開拓を担わせるといった対策を取っておりました。

しかし、より深刻な反発の温床となったのは、むしろ西日本の士族だったのです。

江戸っ子こと東京の民衆は、こうした反乱に喝采を送るほど。

日本は一丸になるどころか、明治初期は分裂しておりました。

そんな中でも最大の衝撃が【西南戦争】であり、そのキッカケとなったのが【征韓論】と【明治六年の政変】です。

李氏朝鮮への対応を巡って西郷が明治6年(1873年)10月23日に辞表を出すと、24日には板垣退助や副島種臣、江藤新平らも続いて一斉に下野。

以降、次々に内戦(不平士族の反乱)が勃発していくのです。

全ての原因となった征韓論とは、一体なんだったのか?振り返ってみましょう。

お好きな項目に飛べる目次

征韓論とは

まずは3ステップで征韓論の趣旨をマトメてみます。

①朝鮮が日本からの国書受理を拒否したことがキッカケで対朝鮮の外交論が浮上

↓

②板垣退助は、朝鮮に出兵して居留民を保護せよと主張する

↓

③西郷は「単身で朝鮮に乗り込み話をつけてくる!」と意見を強行

かくして一度は西郷の遣韓大使任命が留守政府内で決まりましたが、重大な国策なので岩倉使節団の帰国を待つことに――。

.jpg)

岩倉使節団(左から木戸孝允・山口尚芳・岩倉具視・伊藤博文・大久保利通)/wikipediaより引用

結果、西郷たちの意見はあえなく却下されました。

この【征韓論】を受けて、西郷隆盛ら政府首脳や配下の者たちが政府を下野した一連の政局を【明治六年の政変】と呼ぶワケで……要は、対朝鮮外交を巡る政府内の対立ですね。

こうなると『ただの権力争いか!』という風にも思われがちですが、ジックリ見てみると、コトはそう単純でもありません。

そこには明治初期の安定しない政治状況が深く関わっていたのでした。

病める巨人・西郷隆盛

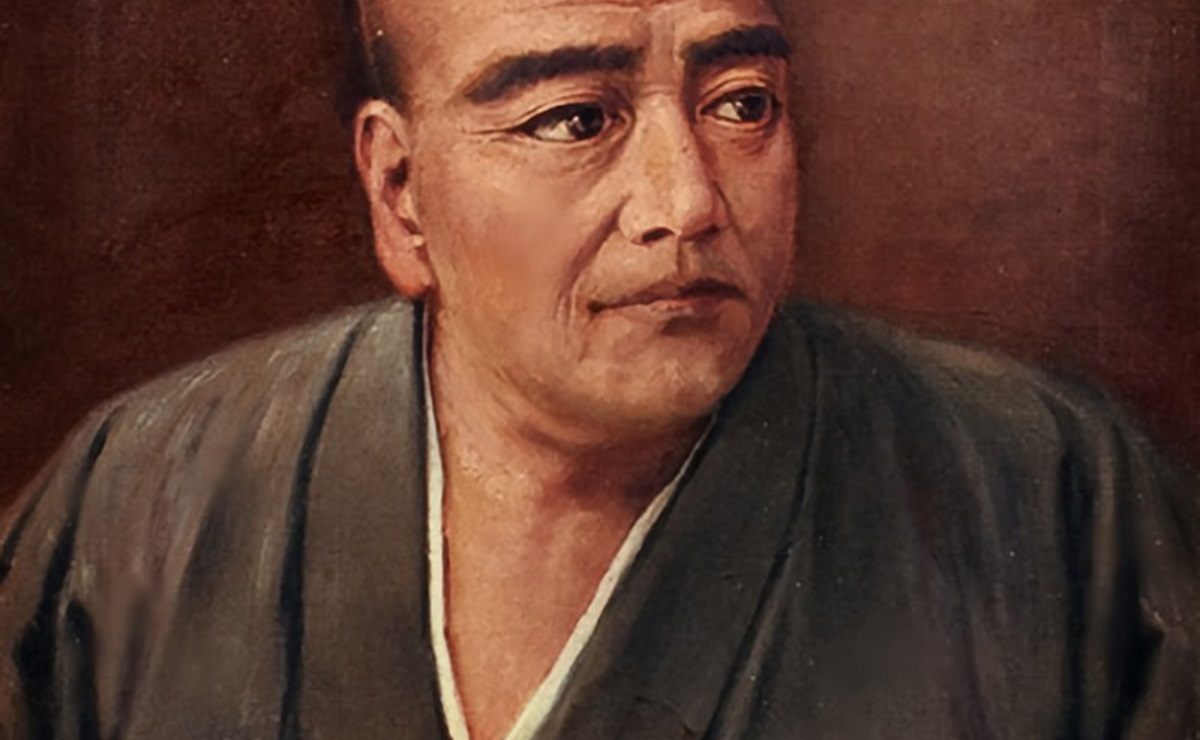

西郷は、上野公園に建っている銅像のように、大らかでどっしりとしたイメージがあります。

しかし、こうした“西郷像”が適切なのかどうか、実は検討が必要です。

なんせ銅像の完成直後からして、夫人・西郷糸子に「夫とはまるで似ていない」と評され、最近は、西郷の性格そのものについても同様の議論が活発になっています。

若い頃は明るい薩摩隼人だった西郷も、二度の流刑や明治維新に至るまでの苦難を乗り越えるうちに、変貌していったと解釈されるのです。

心身ともに病に冒され、特に明治維新以降は言動が不安定になっていきました。

「征韓論」について考える時、こうした西郷の心身の不安定性は欠かせない。

ゆえに、最初に触れさせていただきました。

※詳細は以下の関連記事にございます

-

あの西郷さんも倒幕の重圧でメンタルはボロボロだった? 中間管理職は辛いよ

続きを見る

追い詰められた西郷

岩倉使節団がアメリカやヨーロッパを歴訪していた、明治時代初期。

国内に残っていた西郷は、旧主である島津久光の対応に苦しめられておりました。

島津久光/wikipediaより引用

例えば久光は、明治維新のあと自分が将軍になれないことに失望した――なんて話があります。

実際の久光は、そこまで愚かな人物ではありません。

将軍になれなかったことよりも、家臣の言動や明治政府の政策に不信感を抱いていたのです。

そして久光の言い分にも、仕方の無いところはあります。

西郷や大久保利通といった薩摩藩の上層部は、藩主父子の意見を無視し、同盟相手である長州藩の意を汲んで行動することがあったのです。

明治維新以降、彼らは日本の伝統的なやり方を軽視。

万事西洋流を真似ようとしているところも、久光にとっては大きな不満点となりました。

-

なぜ西郷は強引に武力倒幕を進めたのか?岩倉や薩摩藩は“下策”として反対だった

続きを見る

久光は西郷の忘恩を糾弾し、謝罪状の提出まで要求しました。

留守を守る中、こうした久光の言動にさらされ続けた西郷は、ストレスのあまり現実逃避的になっていても、無理のない状況でしょう。

しかも、征韓論前夜の西郷は高脂血症と診断され、下剤の服用も含めた過激なダイエットをしなければなりません。

豚肉が好物であった彼にとって、ストレスの溜まりやすい状況だったのです。

ゆえに征韓論とは、西郷が苦しみに満ちた人生から逃避するため、死に場所を求めていたのではなかったのか――そう解釈されることもあるほどです。

※続きは【次のページへ】をclick!