こちらは5ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【新島八重】

をクリックお願いします。

お好きな項目に飛べる目次

三年東を向いていない婦人

八重は、女子教育向上のためならば、槇村の元にでもずんずんと乗り込み、談判に乗り出しました。

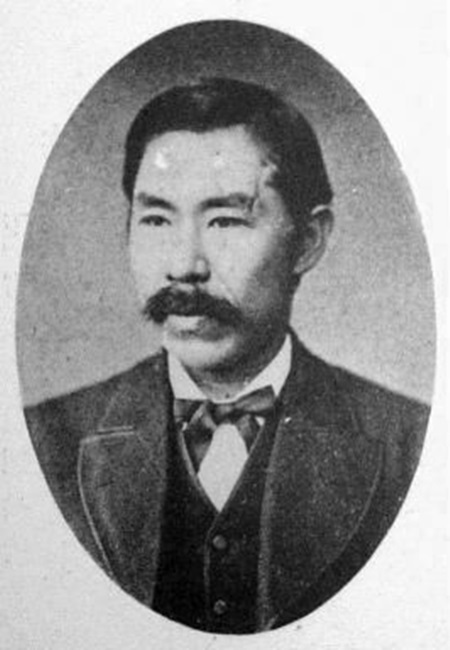

そんな槇村のもとに、アメリカ帰りの新島襄がある日訪れて来ます。

「あなたは外国から妻を娶るか、日本にするか?」

そう問われた襄はこう答えたのです。

「風習がありますから、日本の婦人ですね。ただ、夫が東を向けと言えば、三年間東を向いているような、そんな東洋風の婦人は御免ですね」

「それならええおなごがおる。学校のことで乗り込んで来て、わしを困らせてくるんじゃ。仲人になるけぇ、結婚しんさい」

槇村がそう言ったのが、八重でした。

この二人の出会い――実は、あまりよろしくないものでした。

明治8年(1875年)、京都のゴードン夫妻の家で、八重は「新約聖書・マタイ伝」を習いました。

そこから帰ろうとしたとき、靴を磨いている男性がいたのです。

「ボーイだべな」

そう判断した八重は、挨拶もせず素通りしました。

軽んじられた襄ですが、本人もムッとした気持ちだけではなかったはずです。

明治政府は外国からの圧力を受け、やっとキリスト教禁止令を解いた。渋々受け入れただけでノリ気ではない。

そんな時代にキリスト教を学ぶ婦人がいることに、驚いたでしょう。幕末にアメリカへ渡った襄は、キリスト教を広げるべく、帰国していたのです。

覚馬は、キリスト教に感銘を受けていました。そもそもそんなきっかけで、襄と覚馬は出会ったのです。

日本人青年に英語を教える学校の設立を、二人は話し合うこととなります。

襄は、ここで八重を見て驚くことになりました。

庭で八重が、井戸に板をかけ、その上で腰掛けて縫い物をしているのです。

落ちたら溺死するぞ!と新島は驚きました。

「あんなことをして落ちたら命に関わりますよ! 板が折れたら落ちてしまいます」

「どうも妹は大胆なことばかりしてしまう」

覚馬は、苦笑するばかりで止めようとしません。

襄は、この女性があの槇村の言っていた人であるのか、と意識しました。

アメリカで襄が見てきた女性像は、日本のものとは異なりました。

知性があり、意志が強く、夫と対等の目線で生きていた。まさに八重こそ、こうした襄が見てきたアメリカ女性と一致する理想像です。

妻にするならば、外見の良さは求めない。精神が強く、知識と教養があり、勇敢。キリスト教にも理解を示している。

これはまさに、八重と一致する理想でした。

出会いから数ヶ月御の10月15日。

八重と襄は、夫妻となりました。

そして八重は、クリスチャンに改宗しました。

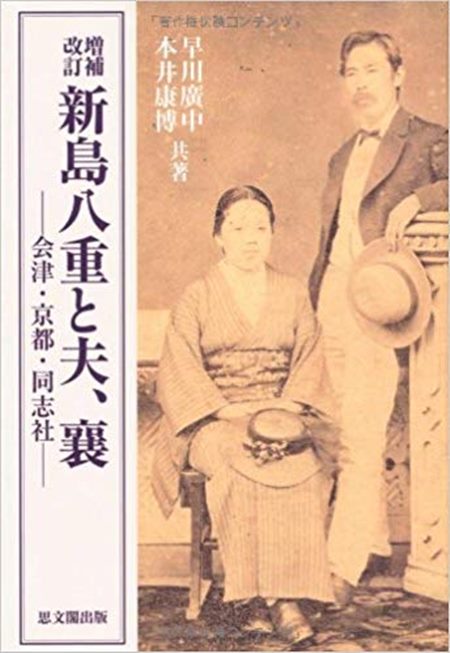

『新島八重と夫、襄―会津・京都・同志社(→amazon)』

悪妻か、ハンサムウーマンか

結婚後、八重は女紅場を解雇されます。

改宗が関係ありそうです。

当時の襄は、苦しい板挟みにありました。

アメリカからは、布教をすると誓って帰国したものの、当時の日本でキリスト教を広めることは歓迎されません。

布教を求める宣教師と、禁じたい日本政府の間で、苦しむのです。

新婚夫婦は、和洋折衷の暮らしを送りました。

当時はまだ、キリスト教への恐怖があるためか、住民は新島夫妻を遠巻きに見ております。

八重は洋食のレシピを覚え、夫妻はベッドで眠ります。

外出時、夫妻は好奇の目にさらされました。

「ありがとなし、ジョー」

洋装姿で夫と人力車に乗り、レディファーストを貫く夫妻。しかも八重は、夫を呼び捨てにするのです。

特異な姿は陰口を叩かれることもあれば、憧れの目で見られることもありました。

襄は八重を気遣っていました。

ある日、八重が外出しようとすると、靴のヒールが切られています。転ぶことを心配した襄が、切っていたのでした。

襄は、八重の生き方をハンサムであると考えていました。堂々としていて、立派であるという意味です。

そんな妻を彼は心から愛していましたが、周囲からすれば夫を尻に敷く悪女です。

同志社で学ぶようになった熊本バンドの学生は、八重を憎みました。

九州男児からすれば、尊敬すべき先生を呼び捨てにし、尻に敷く「悪妻」なのです。

襄にとって八重は愛妻ですが、その気の強さ、頑固さにため息をつくこともありました。

八重が薩摩出身者を正月恒例かるた大会に招待しないことにも、手を焼いたのだとか。

中でも悪辣なのが徳冨蘆花です。

彼は覚馬の娘・久栄との交際を八重に邪魔されたと思い込み、自作小説で八重をあくどく描きました。

そのとばっちりは、会津出身の大山捨松や、薩摩出身の三島和歌子まで及ぶことになります。

-

三島弥太郎と三島和歌子とは?三島弥彦の兄と母はどんな人物だったのか

続きを見る

しかし、それで負ける八重ではありません。

同志社女学校の経営に、舎監となった佐久ともども関わり、女子教育にも力を尽くします。

八重は、女学生に黙って傘を掲げることもありました。

かつての自分と同じく、学ぶ女性を応援していたのでしょう。

八重、許しのとき

襄との結婚生活は、八重にとっても癒やしでした。

明治15年(1882年)には、11年ぶりに会津へ帰郷を果たします。父の墓参りもできました。

明治20年(1887年)、北海道で八重は懐かしい再会を果たします。

会津藩で友人であったユキです。

ユキは、維新後に薩摩藩士であった内藤兼備の妻となり、北海道へ移住しました。

長州藩関係者は会津関係者を憎むことも多かったのですが、薩摩藩関係者はそうでもありません。

覚馬は薩摩藩に匿われ、薩摩藩邸跡地を譲られております。

薩摩藩士は、会津戦争で見せた勇猛さに敬意を示していたました。

川路利良は、警視庁に会津藩士をスカウトしています。

-

薩摩出身の川路利良が導入した「近代警察制度」とは?仏英の歴史と共に振り返る

続きを見る

薩摩藩士は、会津女性の勇猛さに心引かれていました。

是非妻にしたいと考えたのです。

会津と薩摩のカップルは、大山巌と捨松だけではありません。内藤家に嫁いだユキもそうでした。

八重はユキと語らい、その夫である内藤と接することで、薩摩への憎悪が薄れました。

新島夫妻と内藤夫妻は、文通を行い、内藤夫妻の子・一雄は、同志社に入学することとなります。

一雄は18という若さで亡くなってしまうのですが、病に倒れた彼を懸命に看病したのが新島夫妻でした。

札幌では、新島夫妻は「満坊」という子供を可愛がりました。

この子は、のちに動物学者・大島正満となります。

グッドバイ、また会わん

襄はもともと丈夫なほうではありません。

明治22年(1889年)、体調を崩しました。そして6月、入院生活に入ります。

療養中に無理をしないように目を光らせる妻を、襄はふざけて「三島総監」(※鬼県令と恐れられた薩摩の三島通庸・みちつね)と呼んだのだとか。

-

会津で長州よりも嫌悪された男・三島通庸「鬼県令」は薩摩の精忠組出身だった

続きを見る

夜中、襄は目を覚ますと、看病にあたる妻の手を執り優しく語りかけました。

八重は、夜中に夫の息が絶えないか心配で手をかざしていたのです。

「八重さん、私はまだ死なないからね。眠りなさい。あまり寝ないと、あなたが先にあなたが先に死ぬかもしれない。そうなったら、私は大層困るんだ。さあ眠りなさい」

新島は退院し、大磯で静養に入ります。

「私よりも老母に孝養を尽くしなさい」と八重の看病願いを何度も断っています。

襄は、自分の死後、妻の八重がどうなるか心配し続けていました。

明治23年(1890年)1月、襄は容態が急変し、腹膜炎と診断を受けます。

急報を受けた八重が駆けつけると、襄はこう言いました。

「苦しかった。今日ほどあなたを待ち続けた日はなかったよ」

八重は夫への愛情で、胸が苦しくなるほど。

1月23日、襄はこう言い残し、世を去ります。

「狼狽するなかれ、グッドバイ、また会わん」

襄が亡くなると、八重を鵺(※洋装と和装ミックスの姿をからかったあだ名)と呼び、反発してきた徳富蘇峰もしおらしくなったのでした。

従軍看護婦として受勲

夫の死後も、八重は生き続けます。

母・佐久、兄・覚馬、姪・久栄……家族を失いながらも、彼女は前を向いて歩いてゆきます。

八重は日本赤十字社の看護婦となりました。

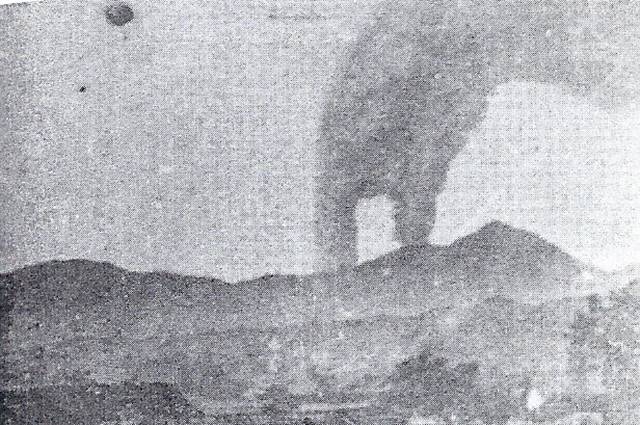

日本での赤十字社活動の開始は、八重も見て育った名峰・磐梯山の明治22年(1888年)の噴火がきっかけですから、不思議な縁を感じます。

会津戦争で、惨たらしく亡くなった戦死者を見てきた八重。

戦場で苦しむ兵士を救いたい――そんな強い気持ちがあったとしても不思議ではありません。

会津戦争での八重がジャンヌ・ダルクならば、今度はナイチンゲールでしょう。

-

中世フランスの英雄ジャンヌ・ダルクの生涯~なぜ彼女は火刑という最期を迎えたのか

続きを見る

明治27年(1894年)。

日清戦争において八重は20人を率いて看病に当たります。

後に八重は、この功を讃えられ勲七等宝冠章を受勲。皇族以外では、女性初となります。

明治37年(1904年)勃発の日露戦争でも、敵味方区別なく、八重と看護婦たちは救護にあたっています。

このときはロシア人捕虜まで丁寧に看護して、ロシアから感謝されるほどです。日本赤十字の名声も高まり、八重は勲六等宝冠章を受勲しています。

八重は、趣味の道にも生きました。

それまでは男性のみが嗜むものとされた茶道を趣味としたのです。

男だけのもの、銃、戦、知識に果敢に挑んだ八重が、性別の壁を気にするはずもありません。

長生きをした八重には、嬉しい知らせも届きました。

昭和3年(1928年)、容保の孫にあたる勢津子が秩父宮妃となったときは、八重はじめ会津の人々は大喜びでした。

朝敵とされた会津松平家の娘が、皇室に嫁いだのです。

やっと汚名が晴らされたと、会津は大騒ぎになり、八重の喜びもひとしおであったことでしょう。

八重は、同志社関係者や多くの人に見守られ、晩年までかくしゃくとしておりました。

昭和7年(1932年)6月14日、八重は眠るように息を引き取りました。

享年86。

大勢の同志社関係者に見送られた葬儀が行われました。

2013年の大河ドラマ『八重の桜』。

その主役が八重に決まったとき、マイナーな人物であると危惧されたものです。

しかし、生涯をたどれば、他の大河キャラに負けず劣らずの人物だえることがご理解いただけるでしょう。

勇敢で、賢く、困難に挑んでいった八重の人生。

その人生は、今も消えない光を放っています。

あわせて読みたい関連記事

-

不平士族の反乱はなぜ連鎖した?佐賀の乱→神風連の乱→秋月の乱→萩の乱→西南戦争

続きを見る

-

なぜ長州藩の天才・吉田松陰は処刑されたのか~意外な理由で散った30年の生涯

続きを見る

-

なぜ長州藩の天才・吉田松陰は処刑されたのか~意外な理由で散った30年の生涯

続きを見る

-

西郷の心に居続けた橋本左内~福井藩の天才が迎えた哀しき最期 26年の生涯

続きを見る

-

なぜ勝海舟は明治維新後に姿を消したのか? 最期の言葉は「コレデオシマイ」

続きを見る

文:小檜山青

※著者の関連noteはこちらから!(→link)

【参考文献】

鳥越一朗『ハンサム・ウーマン新島八重と明治の京都』(→amazon)

早川廣中/本井康博『新島八重と夫、襄―会津・京都・同志社』(→amazon)

野口信一『会津藩 (シリーズ藩物語)』(→amazon)