こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【斗南藩】

をクリックお願いします。

斗南藩――そこには何もねぇ!

南部に移住した会津藩士は、新天地を「斗南」と呼びました。

「北斗以南皆帝州」

朝敵が住まうこの土地だろうと、北斗七星を仰ぎ見る場所は、皆大日本帝国だ――そんな意味です。

しかしこの藩は、結果的に威勢のよいのは名前だけという悲惨な場所となるのです。

なんせ28万石を3万石にするだけも無茶苦茶な上に、この土地は実質的に7千石程度でした。

ハッキリ言います。

こんなの、藩として無理に決まっております。

遠回しに「ここに済む奴は全員餓死しろ」と告げたようなもの。

明治政府は、御家再興を掲げてうまく釣り、邪魔で鬱陶しい会津藩士を餓死させようとしたのではないか?

そう突っ込みたくなるような処置でした。

とにかく生活は困窮を極め、衣食住に必要なもの、燃料になる物資すらない始末。

刀を農具に持ち替えようにも、痩せた土地を耕すことすら困難です。

山川が夢見た貿易なんて、まったく手を付けられません。

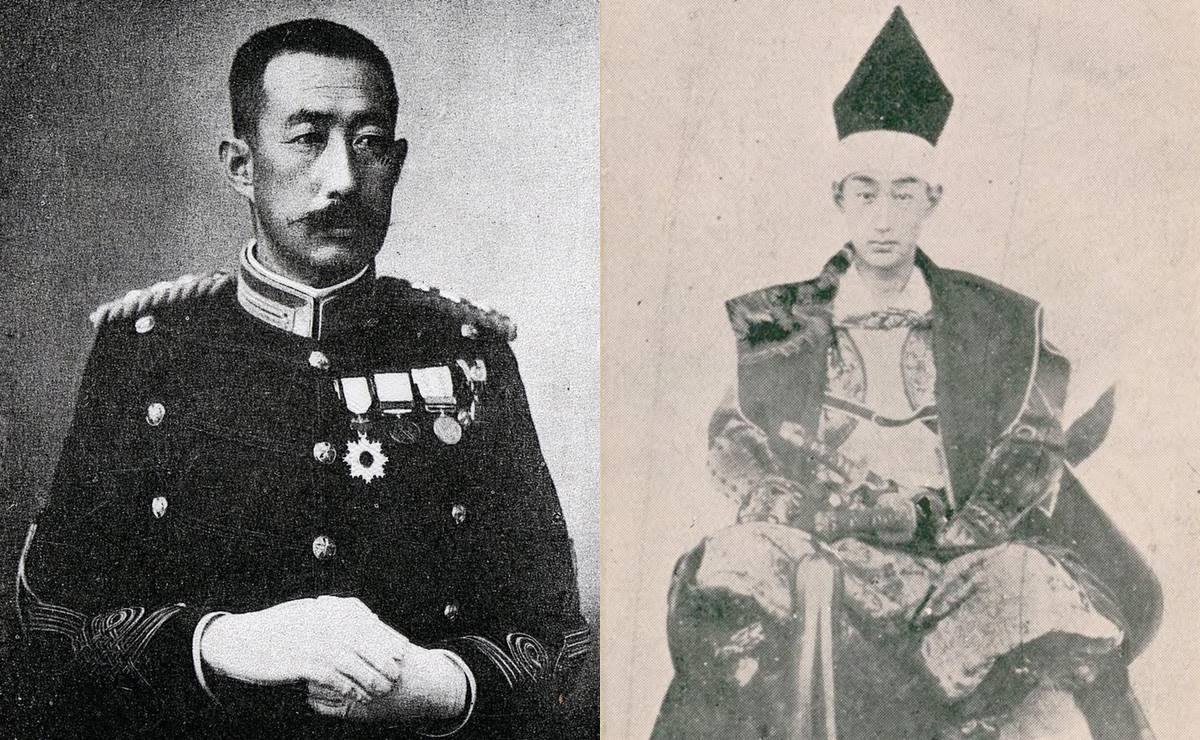

山川浩/wikipediaより引用

しかも政府は、会津藩士の団結を恐れ、分断統治を徹底、団結すらできないようにしました。

こんな調子ですから、困窮のあまり身を売る女性もいました。

しかし武家の女としての誇りが高かったのか。

そうした女性を抱いた男たちは「刀を抱くようだ」と愚痴ったとも言います。

犬の肉をも……

山川は、自虐的に歌を詠みました。

みちのくの 斗南いかにと人問はば 神代のままの国と答えよ

【訳】東北地方の斗南がどんな土地かと人に聞かれたら、原始時代まんまの国だと答えればいいべさ

山川家がおからを買い占めただけで、藩士から追及されるほど、悲惨な生活が待っていたのです。

この斗南生活で有名なのは、まだ幼い柴五郎の逸話です。

犬の肉を食べられず吐きだしたところ、父がこう叱りつけたというのです。

「ここは戦場なるぞ、会津の国辱(こくじょく)雪ぐまでは戦場なるぞ」

ただ、これは柴の創作も入っています。

実際は、初めこそ落ちていた犬の死骸を喜んで食べ、甘いと喜んでいたものの、飽きた後すらかみ続けて嫌になったという話だそうです。

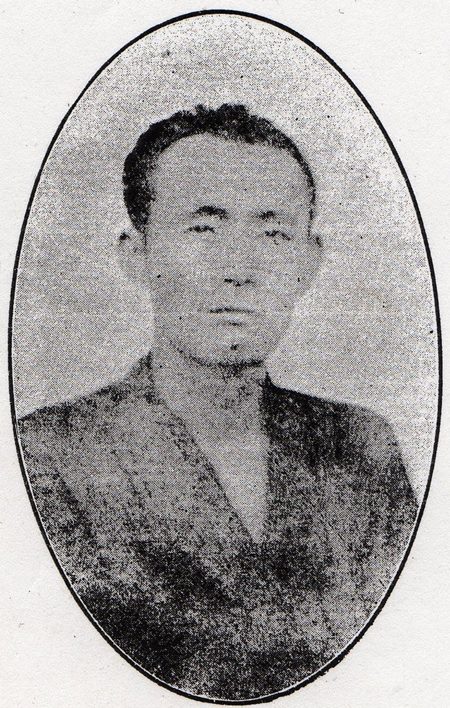

柴五郎/wikipediaより引用

まぁ、それにしても悲惨な話ですよね。

【生類憐れみの令】以来、日本では薩摩のような例外を除けば、犬食はタブーであったはずです。

それすら平気になったほど、斗南の人々は飢えていたのでしょう。

廃藩置県がやっと実施され、斗南藩の人々はやっとこの地獄から解放されました。

斗南に残る者。

会津に戻る者。

北海道へ渡る者。

東京に移住し、軍隊や警視庁に入る者。

彼らは西南戦争であの薩摩を倒せると張り切ったとも伝わります。

-

敗者の会津藩士たちが極寒の北海道余市で栽培した 開拓リンゴ「緋の衣」とは

続きを見る

命を落とした者も、中にはおりました。

明治9年(1876年)、前原一誠の起こした「萩の乱」に呼応し、士族反乱を起こした元会津藩士の一団がいたのです。

率いていたのは、元家老の永岡久茂でした。

「ちっど刀押し当てて聞いでみっか!」

いかがでしょう。

敗者なら当然の報いでしょうか?

確かに悲惨なのは会津藩だけでなく、奥羽越列藩同盟の中には北海道への開拓を余儀なくされた者も多々おります。

戦争に負けるとはそういうことなのでしょう。

しかし大河ドラマは国民に強い影響を与えます。

・全部が史実だとは思わないけど、概ね正しく描かれているのだろう

・だってスペシャル番組では、考証の先生とスタッフが話し合って内容を決めていると言ってたしな

と、そんな風に考え、西郷どんが史実だと思いこんでいる方も多数いる可能性があります。

そこで西郷が

「倒幕し、民がメシを腹一杯食べられるようにする」

と語っていたなんて100%創作を前面に押し出していいのでしょうか。

もしも会津藩の山川浩が現代に甦ってドラマを見たら、こんな風に突っ込む気がします。

「倒幕した結果、会津藩士は腹一杯どころか飢えてばっかりだべした!

おからも食えねえ、犬の肉を薩摩っぽみでえに喰わねえどなんね。

しかも東京でも、思案橋の永岡さんみでえに士族反乱が起きてっぺや?

明治政府がよぐねえからだべ。

なのに、なじょしだらこっだ嘘を言えるんだがわがんね。

西南戦争で、ちっど刀押し当てて聞いでみっか!」

★

『八重の桜』では、空虚なセリフに寒々しい諦念を抱くことはありませんでした。

敵味方それぞれの人物に意志があり、事情があり、思いがあり、強く心を揺さぶられたものです。

そんなドラマを期待するのは贅沢なんでしょうか。

追記

山川浩の句が酷い:山川はいちいち言うことが厳しい性格である、という点もあるでしょう。彼の口の悪さはフォローしようがないレベル。実弟に「切腹しろ」と言えるタイプなのでこれはもう言い過ぎというのはその通りです。

会津藩首脳部の判断ミス:前段でさんざん書きましたが、そもそもそこを提示したのは会津側ではなく政府側です。そして猪苗代という選択肢は、士族反乱その他諸々の諸条件から選ぶことができませんでした。

現地にも産業があったのだからそれをやればよかった:やろうにも、未経験の会津藩士は右も左もわからない状態。せめてフォローがあれば、と思いますがむしろ団結を恐れて邪魔が入る状況です。

似たような会津藩士放流系移住促進として余市の例があります。

その差を考えると、もうちょっとサポート体制ありようあったんじゃないのか、という気持ちが湧いて来ます……。

旗本御家人の困窮にせよ、そういう判断を選んだ者が悪いという「自己責任」論もあるでしょう。

しかし、近代国家として幕開けした明治政府が、政権交代の政策によって困窮しているのに「自己責任」と突き放すことは、果たして正しいことなのでしょうか。

あわせて読みたい関連記事

-

西郷隆盛~幕末維新の時代を最も動かした男~誕生から西南戦争まで49年の生涯とは

続きを見る

-

幕末薩摩を躍進させた島津斉彬の生涯~西郷らを見出した“幕末の四賢侯”とは

続きを見る

-

なぜ大政奉還が実施されても戊辰戦争が始まったのか~激突する西郷と慶喜の思惑

続きを見る

-

孝明天皇の生涯を知れば幕末のゴタゴタがわかる~会津に託した宸翰と御製とは?

続きを見る

-

長州征討で別れた明暗~長州藩は復活し幕府は凋落した天下分け目の戦いだった

続きを見る

-

薩長同盟は倒幕のために締結されたワケじゃない!龍馬が西郷と木戸を繋いだ理由

続きを見る

-

なぜ江戸城には天守閣がないのか~大火後に再建されなかった納得の理由とは

続きを見る

文:小檜山青

※著者の関連noteはこちらから!(→link)

【参考文献】

野口信一『会津えりすぐりの歴史―資料から読み解く真実の歴史』(→amazon)

野口信一『会津藩 (シリーズ藩物語)』(→amazon)

『国史大辞典』