こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

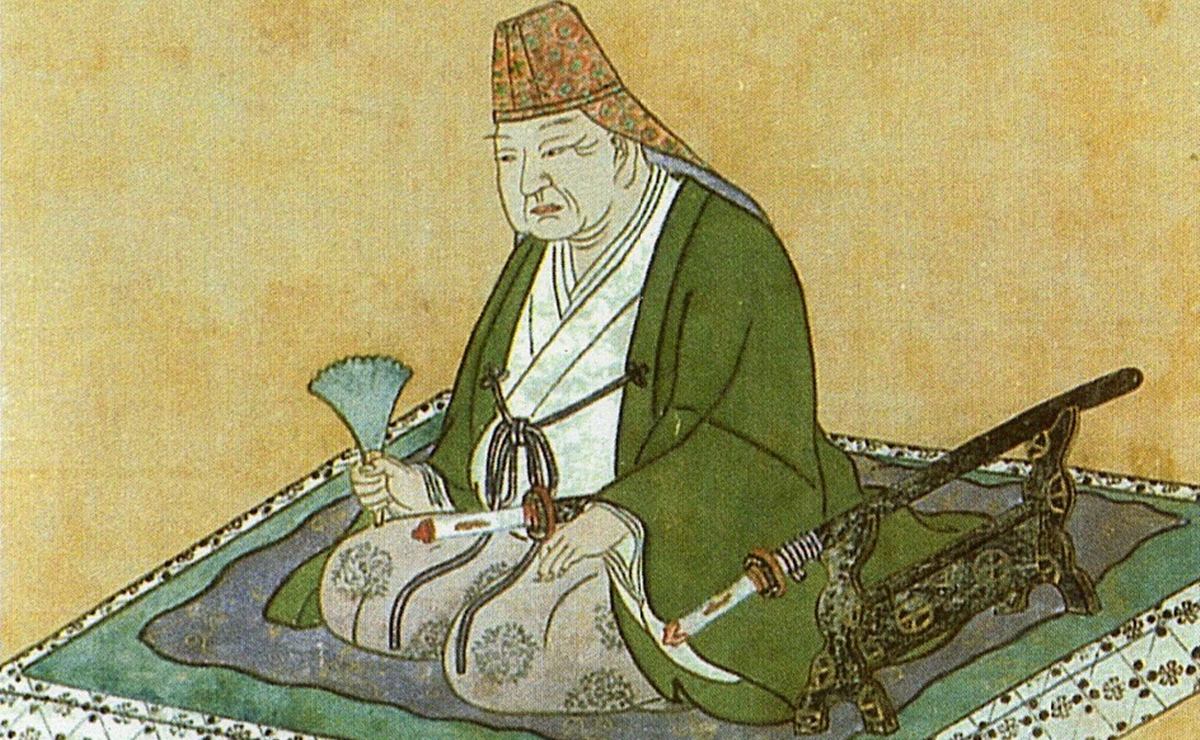

【島津重豪】

をクリックお願いします。

お好きな項目に飛べる目次

学識は豊かな藩主のもと、財政は逼迫する

島津重豪は知識欲も生命力も旺盛な人物でした。

参勤交代の折は、欠かさず上方をおとずれ、数多の文化を吸収。

能狂言を好み、歌舞伎役者も藩邸に招くことがありました。

当時世界最高峰の国であった清からの知識吸収にも旺盛であり、そのための漢籍購入に金は惜しみません。

通商の可能性も学び「物流こそが財政を補う!」ということも学びました。

藩校である「造士館」はじめ学校を建設し、文武を学び、磨く場も設けました。

江戸期の造士館(三国名勝図会第二巻)/wikipediaより引用

薩摩藩士を磨きあげる優れた政策ばかりでしょう。

幕末の薩摩藩士たちが飛躍したのが単なる偶然ではなく、然るべきバックアップがあったことがわかりますね。

明和8年(1771年)には藩主自ら長崎を訪れました。

外様藩主が思いつきで実行できるようなことではなく、事前に幕閣中枢の田沼意次あたりからの許しがあってのことでしょう。

重豪はオランダ人や清人とも交流し、オランダ語や中国語まで話せるようになりました。

『べらぼう』初登場でワインをスワリングするよう勧め、オランダ語も披露していたのは史実準拠の姿だったんですね。

趣味にしても、鷹狩り、健康法、茶道、仏道など実に多種多様でした。

頭脳明晰で向上心に富み、好奇心旺盛――個人単位でみれば、それはもう素晴らしいばかりの資質です。

しかし、これが藩主となると大きな問題も生じてくるものでして……。

この英明な藩主の好奇心が、ただでさえ苦しくてギリギリだった薩摩の藩財政をさらに逼迫させるのです。

【宝暦治水事件】の傷も癒えない藩なのに、その頂に立つ殿様がこれでは勘定奉行からすれば悪夢そのものです。

大藩である薩摩藩は、江戸や京都で火災が発生するとその復興費用も出さねばならず、借金は膨れ上がるばかり。

重豪の金遣いの荒さ、派手な政策は、まさに【田沼時代】の代表的な例ですが、後にその対策に追われることとなってしまうのです。

『べらぼう』でえなりかずきさんが演じている松前藩主・松前道廣を覚えていらっしゃるでしょうか。

宴会の余興に自家の女房を桜の木に縛り付け、火縄銃で狙う――あまりにもショッキングな場面があり、同席していた重豪もこれを見て面白がっていたものです。

むろんドラマの演出でしょう。

しかし、あの姿からは「下で働く者たちの痛みなど考えず、己の楽しみを優先する」人物像が浮かんできましたよね。

なにより松前と薩摩の藩主が語り合っていたことが印象的です。

当時の薩摩は借金まみれでした。

収入を増大させねば、経営は追いつきません。

そこで薩摩藩では「黒糖地獄」の異名をとるほど厳しい黒糖栽培奨励を自領の島嶼部で進めておりました。

琉球経由の密貿易も、薩摩の必要悪扱いされることとなります。

お殿様の浪費のために民が搾取される――そんな近代的な悪の構図があの場面には集約されていたんですね。

薩摩藩を進歩させたさまざまな改革

江戸で竹姫に可愛がられ、上方や長崎で学んだ島津重豪にとって、薩摩の気風はあまりに田舎じみていて野蛮ですらありました。

藩政改革も遅れ、江戸や他藩ではとうに行われていたことがまだ手付かず――重豪は薩摩藩の政治を一気に進めるよう、改革に取り組みます。

33年間あった藩主としての治世は十分な長さでした。

以下のように、重豪が心身ともに頑健であればこそ実現できた改革といえます。

◆藩制度の整備

薩摩藩はその尚武の気風もあり、全国でも人口あたりの武士の比率が最も高い部類に入ります。時に煩雑になる組織を整備し直しました。

◆文治主義への転換

幕政では5代・綱吉の頃には転換されつつあった文治主義へと、薩摩も方向転換をはかります。

◆文化・教育施設の整備

文治主義を浸透させるには、教育の拡充は必須です。

湯島聖堂を手本とした聖堂、勉学を学ぶ造士館、天文学を学ぶ明時館を整備しました。

現在の湯島聖堂大成殿

◆武の奨励

文ばかり推奨するとなると、武をおろそかにするのではないかと不満が生じてきます。

重豪はその名の通り豪気に富んだ人物でもあり、この点をおろそかにしてはおりません。

聖堂とともに演武館も整備され、武士らしい文武両道実現を目指していたことがわかります。

◆書籍刊行

『べらぼう』の時代は、江戸での読書熱の高まりと、書籍刊行が描かれています。

この熱気は重豪によって薩摩にももたらされ、『島津国史』『南山俗語考』をはじめとする多数の書籍が刊行されました。

◆医療施設と体制の整備

江戸幕府中興の祖とされる8代・吉宗の功績として、医療施設と体制の整備があげられます。

朝鮮人参はじめとする薬草の栽培が広まり、全国各地で医療が底上げされたのです。多くのものが薬を入手できるようになったことは、吉宗の仁政筆頭にあげられます。

薩摩藩では重豪が医学院と薬園整備を成し遂げたのです。

このように様々な改革を成し遂げた重豪ですが、時には挫折もあります。

経済振興のため、芸者や打ち上げ花火を城下で解禁したところ、藩士までもはしゃぎすぎて規制に転じたこともあります。

そうした失敗もありましたが、こうして見てくると重豪こそ薩摩の歴史を形成したことは紛れもないとわかります。

薩摩に暗君なし――とはよく言われますが、そんな中でも治世が長く、文武両道だった重豪はひときわ強い輝きを放っています。

まさに薩摩藩中興の祖と呼べる存在でした。

しかし……。

※続きは【次のページへ】をclick!