こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【島津重豪】

をクリックお願いします。

一橋と島津の縁

『べらぼう』の劇中で田沼意次が、一橋治済と島津重豪ら外様大名の距離の近さを家治に語る場面がありました。

そんなものは知れたことだと返す家治。

実際に島津家と一橋家は、竹姫を間に挟んで複雑な糸のように縁が絡んでいました。

治済の父である一橋家初代・宗尹(むねただ)は、娘の保姫と重豪の縁談を竹姫に持ち込みました。

これには9代将軍・徳川家重も賛同。

保姫は夭折し、重豪は継室や側室を迎えることとなりますが、実に縁が深いのです。

保姫の兄には一橋治済がいて、一橋治済は島津重豪と義兄弟になります。

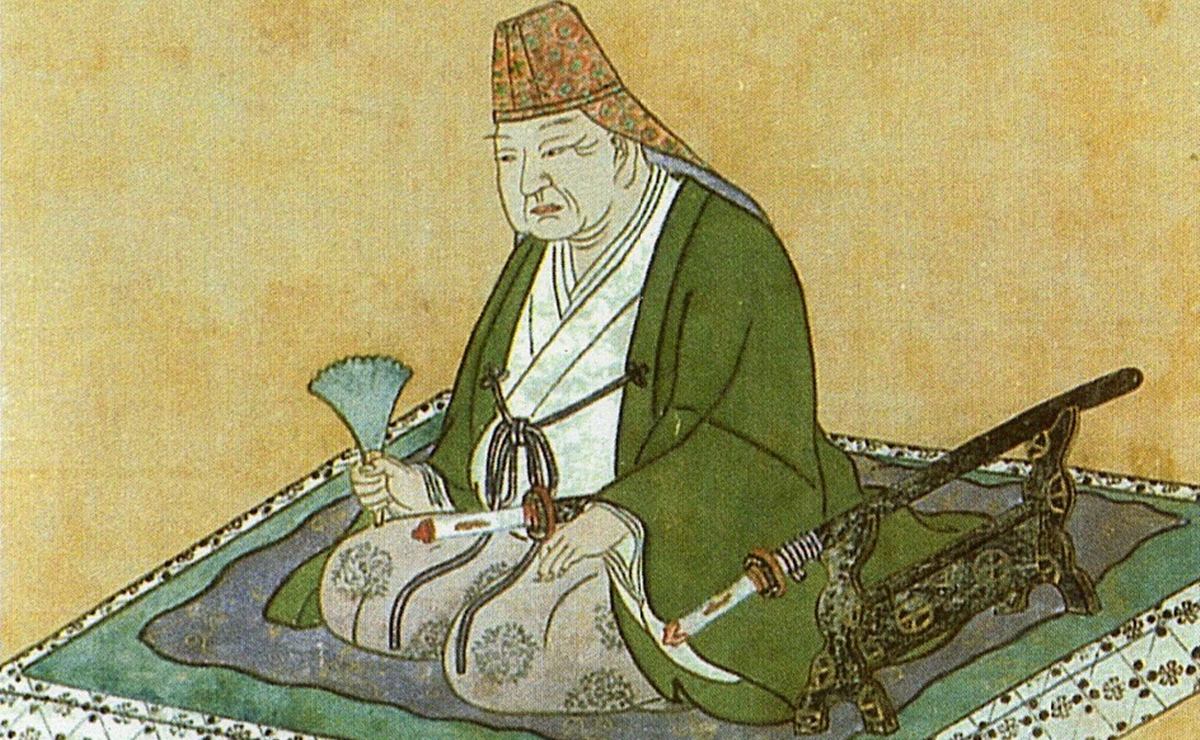

徳川治済(一橋治済)/wikipediaより引用

通りで仲が良いわけですよね。

しかも薩摩と一橋の縁は、さらに深まります。

一橋治済の子である豊千代と、重豪の子の茂姫が婚約したのです。いとこ同士の縁談ですね。

10代将軍・家治の世継ぎである家基が急死し、一橋治済の子である豊千代が11代将軍・徳川家斉に決まると、これが重大な懸案事項となります。

3代・家光以降、宮家もしくは五摂家の姫出身者と限られてきました。

それが外様大名家出身の御台所を迎えたら、外戚として政治介入される危険性が出てきます。

『吾妻鏡』を熟読し、北条家が源氏を乗っ取った過程を知る徳川家康は、そんなリスクを避けるために、大名家出身の御台所は避けたかったのでしょう。

しかしそれが崩され始めました。

吾妻鏡(1626年江戸時代の写本)/国立国会図書館蔵

偶然か、必然か。

家光以降、西から下ってきた御台所は世継ぎの母となることはなく、将軍家は外戚の介入を受けることはありませんでした。

父母両方の血統を重視する【双系制】から【父系制】へ以降が成し遂げられたといえます。

そのことを、一橋と薩摩は破りかねない縁談を勧めてしまっている。

厄介なことに、竹姫がこれを決めたとなると無理も通ってしまうのです。

かくして島津重豪は、将軍の岳父となるという異例の栄誉に浴することとなります。

幼い将軍の岳父である重豪は「下馬将軍」とまで称されたのでした。

将軍岳父となり、隠居後も剛腕を振るう重豪

島津重豪と島津の運命が大きく変わってゆきます。

天明6年(1786年)に徳川家治が亡くなると、田沼意次も失脚。

徳川家治(左)と田沼意次/wikipediaより引用

田沼と親しかった重豪にも厳しい目が向けられます。

しかも外様大名の藩主が新将軍の岳父という立場にいるのは外戚関係が露骨であり、そのままで居ることは厳しいものとなりました。

そこで重豪は天明7年(1787年)、隠居という道を選びます。

といっても完全に引退するわけでもありません。跡を継いだ島津斉宣はまだ若く、重豪も43歳でまだまだ十分に働ける。重豪の意見を軽んじることなど、できるはずもありません。

藩主後見を退いてからすらも、皆が重豪の動向に気遣い続けます。

薩摩の家格も上がっています。

重豪本人は薩摩より江戸が肌に合っておりい、江戸の屋敷を増築すると、寛政12年(1800年)、重豪は剃髪し名を「栄翁」と改めました。

ここであまりにも長い隠居生活を気ままに過ごします。

実に38年間――といってもそこは重豪ですから何もしてないはずはなく、文化事業に手を出し、自邸には西洋風の葡萄棚を作り、さらには中国風の関帝廟まで作らせるほど、金遣いの荒さは治まりません。

重豪個人だけでなく、島津家の借金もさらに増える宿命を抱えます。

将軍の御台所を輩出し、家格が頭ひとつ飛び抜けた薩摩家には、縁談も多数持ち込まれることになったのです。

大大名家の格式を保つ婚儀のためには、当然のことながら出費が嵩んでゆきます。

薩摩藩は高い格式と引き換えに、膨れ上がる借金を抱えたのです。

次の藩主である島津斉宣は、先代までに膨れ上がった借金返済に取り組まねばなりません。

島津斉宣/wikipediaより引用

しかし、時にそれは先代重豪の改革を否定することにも繋がります。

文化5年(1808年)から翌6年(1809年)にかけて発生した【近思録崩れ】について、遠因は重豪時代に破綻した財政をいかにして立て直すかという点にありました。

重豪には側室が複数おり、これも権力闘争の火種となります。

側室関連の人脈と、重豪路線を否定しかねない政治改革の中身を知った重豪は怒りを炸裂させます。

結果、藩内の政治闘争であった【近思録崩れ】では犠牲者が増えてしまう。

斉宣の意を受けて改革に挑んでいたものたちは「近思録党」とされ、処断されました。

そして文化6年(1809年)、己の手足たる臣を失った斉宣は、失意のうちに37という若さで隠居。

まだ19の島津斉興に家督を譲るのです。

重豪は、若き藩主後見にまたも意欲を見せてきます。薩摩に戻り、文政3年(1820年)まで後見を務めるのです。

膨れ上がった負債は次代以降にのしかかる

代替わりしても、薩摩藩の財政は赤字が増え続けるばかり。

依然として力を持つ島津重豪にも、そのことが頭痛の種として残っていました。

文政10年(1827年)、破綻した財政を立て直すべく、重豪は調所広郷を登用します。

この広郷が、重豪の期待に応じ、財政の立て直しを進めてまいります。

文政9年(1826年)に重豪と会見したシーボルトは、その溢れんばかりの生命力を驚きとともに記し、当時82歳であった彼のことを「65歳以上には見えない」としています。

彼の生命力があればこそ、最晩年まで目を光らせることができたのでしょう。

そして天保4年(1833年)、重豪は莫大な借金を薩摩に残したまま、世を去ったのでした。

享年89。

驚異的な長寿はよいのですが、重豪が藩主になったとき90万両だった借金は500万両にまで膨らんでいました。

重豪はしばしば、幕末の名君とされる島津斉彬のロールモデルとされます。

島津斉彬/wikipediaより引用

政策だけでなく、婚姻についても重豪と同じ前例を引き継いでいます。

斉彬は、13代将軍・徳川家定の正室として、島津の姫を送り込むこととしました。ご存知、篤姫です。

その後、斉彬は志半ばにして亡くなるも、薩摩藩が明治維新を成し遂げると、斉彬の偉大なる先例であった重豪も時代を先取りした英傑として印象付けられてゆきました。

しかし、明治維新からすでに150年以上が経過しています。

島津重豪を肯定ありきで評価するのは誤った姿勢でしょう。

彼は博愛精神に富んでいたとも評されます。

しかし、藩財政を悪化させ、領民を搾取することで補っていたことは、擁護できない歴史的な罪とも言える。

『べらぼう』で松前道廣や一橋治済と共に人の命を虫ケラのように扱う場面が描かれたことは、そうした時代の流れの象徴と言えるのかもしれません。

実に意義深い場面といえるのではないでしょうか。

あわせて読みたい関連記事

-

『べらぼう』生田斗真が演じる徳川治済~漫画『大奥』で怪物と称された理由

続きを見る

-

『べらぼう』えなりかずき演じる松前道廣は一体何者だ?冷酷の藩主像を史実から考察

続きを見る

-

『べらぼう』眞島秀和が演じる将軍・徳川家治~史実ではどんな人物だったのか?

続きを見る

-

史実の田沼意次はワイロ狂いの強欲男か 有能な改革者か? 真の評価を徹底考察

続きを見る

-

幕末薩摩の躍進を支え現代にも息づく集成館事業~島津斉彬はどう推し進めたか

続きを見る

文:小檜山青

※著者の関連noteはこちらから!(→link)

【参考文献】

芳即正『島津斉彬 (人物叢書 新装版)』(→amazon)

須田慎太郎『島津と武家史』(下)(→amazon)

他