藤原氏の陰謀により【安和の変】で排斥された源高明。

その子供たちが大河ドラマ『光る君へ』に登場し、要所要所で物語にスパイスを与えています。

一人が、道長の妻であり、藤原兼家に呪詛をかけていた源明子です。

そしてもう一人が、道長政治の意を汲み、どんな仕事でも引き受ける源俊賢(としたか)。

藤原公任・藤原斉信・藤原行成と共に権大納言まで出世したことから「四納言」の一人に数えられ、ドラマの中でも今や出ずっぱりの存在感を有してきました。

なぜ彼は妹と異なり、道長へすんなりと付き従うことができたのか。

史実では一体どんな人物だったのか?

本記事で、源俊賢の生涯を振り返ってみましょう。

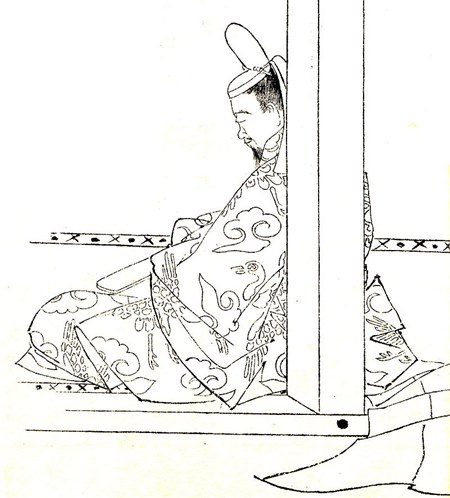

『前賢故実 源俊賢』菊池容斎/wikipediaより引用

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

悲運の父・源高明の子

登場人物の名前が通称で記される『源氏物語』。

例えば主人公の「光源氏」は「光り輝くような賜姓皇族源氏」という意味であり、そのモデルは一体だれだったのか?

実際は藤原道長など複数いるとされますが、天皇の子である源氏となると数が絞られてきて、この条件に該当する人物が源高明です。

醍醐天皇の第十皇子であり、貴人の相を持ち、聡明で学問に通じて、壮麗な豪邸に暮らす――まさしく高貴な血を引く貴公子でした。

しかし、この源高明は、突如失脚します。

安和2年(969年)に起きた【安和の変】によって藤原氏との政争に敗れ、政界から追い出されるのです。

※以下は安和の変の関連記事となります

-

安和の変で源高明が没落~なぜ明子(道長の妻)の父は藤原氏に蹴落とされたのか

続きを見る

光源氏は、須磨に流されても後に復帰できましたが、源高明はそれよりはるかに遠い九州の筑紫であり、復帰は叶いません。

そんな高明のもとに、まだ11か12ほどの幼い息子が付き添っていたとされます。

天徳4年(960年)に生まれた高明の三男、元服前の源俊賢です。

学問を好む父の方針により、俊賢は大学でも学び、学問に打ち込みました。

この父と子の教育方針は、『源氏物語』の光源氏と夕霧父子のようにも思えます。

父を追いやった藤原氏の庇護下に入る

藤原氏が源高明の失脚を目論んで起きた【安和の変】。

源俊賢の生涯を振り返る上で欠かせない事件でもありますので、少しだけ詳しく振り返っておきましょう。

康保4年(967年)に即位した冷泉天皇は体が弱い上に、子供がいませんでした。

ならばできるだけ早いうちに東宮を決めなければならない。

そこで候補に挙げられたのが

・為平親王(妃の父が源高明)

・守平親王(藤原師輔の子である安子が母)

という二人であり、この対立構造に敗れて源高明は失脚したのです。

その後、守平親王が即位して訪れた円融天皇の御代。

源俊賢にしてみれば父の仇である藤原氏の時代でもあり、簡単に言えば敵対勢力――と、そんなことを考えても仕方ないと割り切ったのか、驚くことに俊賢は出世ルートを歩んでゆきます。

それはザッと以下の通り。

・天延3年(975年)従五位下に叙爵

・貞元2年(977年)侍従任官

・永観2年(984年)従五位上、左兵衛権佐叙任

・寛和2年(986年)左近衛権少将

十代半ばから二十代半ばにかけての十年間で順調に出世。

なぜ、こんなことになったのか?

失脚したばかりの父を持ちながら、これは不思議なことです。

そこに見えてくるのが藤原兼家の影。

藤原兼家/wikipediaより引用

円融天皇には、兼家の娘である藤原詮子と、兼家のライバルともいえる藤原頼忠、その娘・藤原遵子が入内していました。

詮子が皇子を産んでリードするのですが、中宮とされたのは遵子です。

そんな情勢の中、兼家としては手駒を増やしたい。

源高明の遺児である源俊賢と源経房の兄弟はうってつけだったのでしょう。

さらに、藤原詮子は源高明の娘である源明子を、弟・藤原道長の妻として勧めています。

高明の遺児たちが父の悲運を覆すため、藤原兼家とその子らに引き立てられることは、一見屈辱でありながら同時に他にない貴重な道筋でもありました。

※続きは【次のページへ】をclick!