2月22日は「猫の日」です。

「猫」と耳にしただけで思わず顔がニッコリしてしまう人は少なくなく、大河ドラマ『べらぼう』でも吉原の忘八親父どもがニャーニャー言いながら抱っこしていたシーンは印象的でしたね。

あるいは大河ドラマ『光る君へ』でも源倫子(黒木華さん)の愛猫だった小麻呂は大いに話題になりました。

劇中では、平安時代に実際存在していた“毛色”の猫が選ばれていたそうで、放し飼いではなく、赤い紐にくくられていたのも印象的でしたね。

貴族たちもペットでストレス解消していたんだなぁ……と思わせるものであり、さらにドラマを振り返ってみれば、権力欲に塗れた道長の父・藤原兼家ですら鶏に餌をやる瞬間だけは楽しそうでした。

そこで考えてみたいのが平安時代のペット事情です。

平安貴族にとって猫や鶏とはどんな存在だったのか?

犬が登場しなかったのはなぜなのか?

「狸」が“タヌキ”でなはく、“ネコ”だった時代

縄文人の復元図には、しばしば犬がお供としてつけられます。

では猫はどうか?

犬も猫も、現代では並列されるペットの王者ですが、実は歴史の長さには差があります。

犬が狩猟のお供となるのに対し、猫は穀物保管との関係が指摘される。

穀物を保管する場所にはネズミが出て、それを狙っているうちに人と共生するようになったのではないか?と考えられています。

貝塚や遺跡からも猫の骨は見つかっています。

例えば、長崎県壱岐市のカラカミ遺跡から発掘された猫の骨は、紀元前2世紀のものとされます。

日本原種のヤマネコが家畜化したのか。あるいは渡来人が持ち込んで飼育したのか。

稲作が始まった弥生時代に人間と猫の暮らしが確認できることは確かです。

しかし、文献上の記録となると、さらに時代はくだります。

『日本霊異記』(正式には『日本国現報善悪霊異記』)に、猫に転生する話が出てきます。成立は9世紀初頭、平安初期ですね。

はじめは大蛇、次に犬、そして猫に転生して、やっと息子の家に迎えられたという話。

ちなみに、この話での表記は「猫」ではなく「狸」とされます。

中国では古語ではネコを「狸」と記していました。

「狸奴」という表記もあります。

説話のオチに使われるほど、当時の猫は重視されていたことがわかります。

「唐猫」唐から来た 邪を祓う神秘の生き物

日本最古の猫自慢とされるのが、宇多天皇による『寛平御記』です。

寛平元年(899年)に怒涛の愛猫自慢が記されています。

太宰大弐・源精(みなもとのくわし)が退任して帰京した際、光孝天皇に黒猫を献上し、息子である宇多天皇が譲られ、それはもう大切にしていたのです。

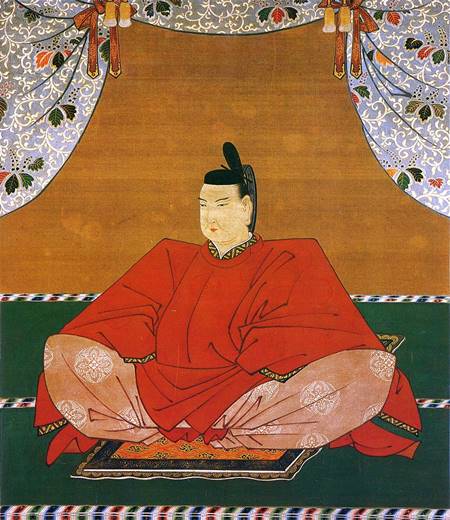

宇多天皇/wikipediaより引用

宇多天皇はこの猫の観察記録を残したのでした。

他の猫は色が薄いけれども、これは真っ黒! 目はキラキラ!

体が柔らかくて、歩く時は静かでまったく音がしない。鼠もよくとる。丸まっているとどこに手足があるかわからなくなってしまう。

乳製品を与えているんだ。かわいがりすぎと言われるかもしれないが、先帝からいただいたものだから大事にしているんだってば。

朕が話しかけると、わかっているように見返してくる。でも口はきけないんだよな。

猫の飼い主によくある溺愛ぶりと言いましょうか。

猫にありがちなことですら「この子は特別!」だと言い張り、甘やかし、言い訳をし、言葉が理解できると思ってしまうわけですね。

ただし、時代ならではの価値観もあります。

これは宇多天皇の父が、大宰府経由で唐(中国・王朝が交代してもそう呼ぶ)から持ち込まれたものが献上されました。

大宰府正殿跡(都府楼跡石碑)/wikipediaより引用

当時、唐から来たものはステータスシンボルであり、猫もわざわざ【唐猫】と呼んでいた。

黒猫というところも注目です。

古代中国で黒猫は「玄猫」と呼ばれ、「辟邪(へきじゃ)を司る」とされました。

要するに魔除けです。

黒猫は西洋では邪悪とされ、現在でもインスタ映えがしにくいため、人気が低迷しがちとされます。

しかし、東洋では暗闇の中でも輝く瞳が魔除けになるとされ、むしろ幸運のシンボルだったのです。黒猫が結核を治すという迷信も、こうした伝承から生まれたのでしょう。

源精は、はるばる猫を運んできました。

その猫がいかに素晴らしいか、魔除けとなるか、そうアピールしたことでしょう。

宇多天皇が猫の毛色と目の輝きをことさら書き留めたのは、ただのデレデレトークでもなく、由緒あること、魔除け効果抜群だと考えていたからかもしれません。

宇多天皇の愛猫は、猫の歴史を考えるうえでも重要です。

弥生時代の遺跡からも猫の骨が見つかるため、長らく日本の猫はルーツの確定が難しいものでした。

それが近年のDNA解析により決着がついたのです。

海外から渡来し、太宰府を経由し、平安京で飼われるよになった猫が、現在日本にいる大多数の猫の祖先だと判明しました。

DNA解析と文献の記述が一致することからも、まず間違いないでしょう。

御所を往来した猫の子孫たちが今も生きているのです。

「御猫」帝に侍るセレブ猫

宇多天皇の飼育している猫は【御猫】(おんねこ)と呼ばれたことでしょう。

中国の皇帝、日本の天皇が飼育する猫に許された由緒ある呼び方です。

中国史には有名な【御猫】(ぎょびょう)がいます。

宋仁宗は、身の軽い展昭という人物を見てこう言いました。

「身が軽いのう。朕の御猫のようだ」

このことから展昭は「御猫」と呼ばれるようになり、「錦毛鼠」の異名を持つ白玉堂との対決は『三侠五義』という作品以来大人気。

宋仁宗の少し前、日本は一条天皇の時代にあたります。

一条天皇/wikipediaより引用

一条天皇が猫を溺愛する様子は、清少納言が『枕草子』「上にさぶらう御猫は」に記しました。

とにかくその溺愛ぶりは相当なものでした。

長保元年(999年)には猫の産養(うぶやしない)まで行われたとか。人ならぬ仔猫の誕生祝いをわざわざ行ったのです。

愛猫の名前は「命婦の御許」(みょうぶのおとど)です。

ちなみに清少納言によれば、最高の猫の毛色は、背中が黒く腹が白い黒白なのだとか。単に彼女の好みなのか、それとも御猫の毛色だったのかもしれません。

御所に侍るからには、五位以上の官位もあり、命婦とは五位以上の女官のことを指します。

この猫が縁側でスヤスヤと寝ていたところ、世話係の「馬の命婦」がこう言いました。

「だらしないなぁ、部屋で寝なさい」

そう声をかけても従わない。そこで犬の翁丸にこう言います。

「翁丸、命婦の御許に噛みついちゃいな」

これに驚いた猫があわてて駆け込むと、一条天皇は猫を抱えて激怒! 猫の世話係を交替させてしまいます。そして命令に従っただけの犬を打ち据えたうえに、流罪としてしまったのです。

残酷なまでの格差がそこにはあります。

犬が放し飼いなのに対し、『光る君へ』に出てくる倫子の愛猫・小麻呂が紐で繋がれていることも猫が大事にされている証です。

紐で繋がれた猫は、『源氏物語』では柏木が女三宮を恋してしまうきっかけとしても登場します。猫の放し飼いが奨励されたのは、江戸初期のことでした。

ではなぜ平安時代の猫と犬には、そこまでの格差がついていたのか。背景は後述します。

※続きは【次のページへ】をclick!