こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【平安時代のペット事情】

をクリックお願いします。

「鳥」空へ飛び立ち 運命を変える

『光る君へ』では、まひろが小鳥を飼育していました。

この鳥が逃げたところを追いかけて、三郎という少年と出会い、物語が始まる――『源氏物語』で紫の上が初登場という場面へのオマージュとされます。

「雀の子を犬君が逃しつる」

つまりは、雀の子を犬君が逃してしまったと嘆きながら、まだ幼いヒロインは登場してくるのです。

一方、彼女の世話をしている祖母の尼は、孫の幼さを嘆きました。

仏の教えを知っていれば、小鳥を飼うようなことはしないだろうに……というもので、そんな幼い少女を、最愛の藤壺に似ているからと、光源氏がロックオンしてしまう場面ですね。

この場面から、無邪気で幼い子ども心を示すペットとしての小鳥が見えてきます。

他にも、藤原道綱とその母(『光る君へ』では藤原寧子)の『蜻蛉日記』に同様の描写が記されています。

浮世絵にも描かれた『蜻蛉日記』岳亭春信:画/wikipediaより引用

兼家との生活に疲れ果てた彼女は、いっそ出家しようかと言い出す。

すると子は泣きじゃくりながら「それなら私も出家します!」と言い出しました。

「あなたが出家したら、あの飼っている鷹は誰が世話をするの?」

母は我が子に問うと、子は、止まり木にいた鷹を掴むと空に放ってしまった。

この姿を見て、母も子も、女房たちも涙を流した――という話です。

母子を嘆かせたのは、つれない態度を取る藤原兼家でした。

そんな兼家も、ドラマの中ではペットを飼育していて、これがなかなか象徴的だったりします。

「鶏」その声が朝を呼ぶ

『光る君へ』の中で、権力欲が旺盛な藤原兼家は鶏を飼育し、自ら餌を与えていました。

同じ鳥類でも、小鳥と鶏では大きく意味は異なります。

鶏は権力欲の象徴と見なせなくもない。

朝、鶏が鳴く――こんな文章を読めば、現代人ならばそれが鶏の習性だからだと考えます。

しかし、昔はそうではない。因果関係が逆転してこうなる。

鶏が鳴くから、朝が来るのだ――つまり鶏の声とは、朝を連れてくる神秘的なものと見なされていたのです。

『書経』にこんな言葉があります。

牝鶏之晨、惟家之索。

牝鶏の晨(ひん)するは、惟(こ)れ家の索(つ)くるなり。

雌鶏が朝を告げれば、国滅ぶ。

「雌(メス)の鶏が泣くと国が滅んでしまう」とは、つまりは「女性が権力者となると国が傾く」という意味とされ、逆に「朝を告げる雄鶏の声にどれだけ神秘性を見出していたか」が浮かんでくるでしょう。

『光る君へ』の作劇をふまえると、兼家のペットが鶏というのはなかなか興味深い。

藤原兼家/wikipediaより引用

劇中での兼家は頻繁に「我が一族こそが先頭に立つ宿命にある」と語ります。鶏が朝を呼ぶように、自分たちが世の先陣を切るという思いが強いのでしょう。

あるいは自分より身分の下の者たちに見せつけているかのようにも思えます。

召使ではなくあえて自ら餌を与える。それを見せつける。

藤原為時や安倍晴明が、その姿勢から何かを読み取っても不思議ではありません。

鶏は神秘的かつ、益獣とみなされました。675年に天武天皇が鶏の食用を禁じ、それが守られてきました。

肉がダメなら卵はどうか。これも仏教信仰の高まりと共に禁じられたようで、藤原実資は『小右記』で「鶏卵を食べることをやめた」と記録しています。

「代わりに小鳥を食べればよい」と発想の転換がなされたため、現在でも「鶏肉」と「鳥肉」表記両方があります。

他の漢字文化圏では「鳥肉」は小鳥のみを指すため、誤解を招くこともあるそうです。

中国における鶏は、その神秘性ゆえか、血が強力な呪力を持つとされ、例えばキョンシー退治のお札は鶏の血で文字が書かれています。この伝統は日本には伝わりませんでしたね。

『百人一首』62番、清少納言の和歌にも鶏は出てきます。

夜をこめて鳥の空音ははかるとも よに逢坂の関はゆるさじ

【意訳】夜が明けたと白々しく鳥の声が聞こえたふりをしているけど、函谷関の関守は騙せても、逢坂(ロマンス)の関守である私にはお見通しだからね

あるとき、清少納言と藤原行成は夜通しおしゃべりを楽しんでいました。

すると行成がこう言い出します。

「もう夜が明けちゃった。物忌もあるし行かなくちゃ」

そうして、そそくさと去った後のお詫びの手紙に、清少納言がつけた和歌です。

この「函谷関の関守を騙す」とは【鶏鳴狗盗】(けいめいくとう)という、戦国時代を代表する戦国四君の一人、孟嘗君(もうしょうくん)の故事由来です。

『光る君へ』では『史記』「孟嘗君伝」を、為時が我が子と読む場面が出てきています。

孟嘗君は鶏の鳴き真似名人や、狗のようにつまらぬコソ泥をも雇っていました。

あんなチンピラ、何の役に立つのか?と周囲は訝しがっておりましたが、孟嘗君のピンチの時、救ったのは彼ら。

鶏の鳴き真似名人のおかげで、函谷関の関守は騙されて門を開けた――というものです。

清原深養父と清原元輔の子孫にあたる清少納言らしい、教養とウイットに富んだ和歌です。

「虫」その音色を愛でる

平安貴族は虫をかごにいれて、その声を楽しむこともありました。

これを拡大解釈して「虫の声を愛でるのは日本人だけだ!」とする見解もありますが、他国にもあります。

では、どんな虫を飼っていたのか?というと、虫の名称が変わるためか、諸説紛糾している状態。

ともかく虫の音を愛でていたことは確かです。

虫を飼育し、声を聞く文化は、中国にもありました。

中国だけにあり、日本にはない文化は闘蟋(とうしつ・コオロギ相撲)です。コオロギ同士を戦わせるゲームで、大金を賭けて遊ぶため、大いに盛り上がりました。

「蛍」苦学と追憶の象徴

卒業式などで流れる定番の曲として『蛍の光』があります。

「蛍の光と窓の雪をたよりに学んだ」という苦学の象徴から始まるこの歌詞、出典は『晋書』「車胤伝」です。

貧しい車胤は、蛍の光と窓の雪を頼りに勉学に励み、このことを「蛍雪之功」と呼びます。

『源氏物語』でも、光源氏が息子の夕霧に勉学を促す際に「蛍雪之功」を引用しています。

藤原為時も、息子の惟規に対して、何度も何度もこの言葉を使ったことでしょう。それを横で姉が耳にしていたとしても不思議はありません。

そんな蛍の光は、亡き人の思いを呼び覚ますものの象徴でもありました。

平安貴族がこよなく愛した白居易『長恨歌』にこうあります。

夕殿蛍飛んで思い悄然

孤灯挑(かか)げ尽くして未だ眠りを成さず

夕暮れに飛ぶ蛍を見ても落ち込むばかり

灯が全て消えてしまっても眠れない

光ながら舞う蛍を見ると、愛する人のことを思い出してしまう。この光と共にあの人の魂も飛んでいるのではないか? そう思うと、夜になっても眠れない――そう嘆いているのです。

光源氏が最愛の紫の上を追想する『源氏物語』の場面では、蛍の光を見ながら、この『長恨歌』の一節を思い出すのでした。

『源氏物語』には「蛍兵部卿宮」、短く「蛍宮」と略される人物も登場します。

名前は美しいものの、彼の場合は最悪の由来といえるでしょう。

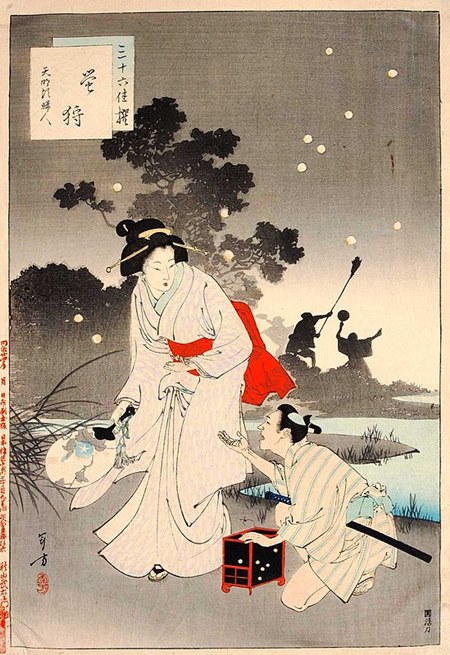

そのものズバリ、『源氏物語』には「蛍」の巻があります。

かつて光源氏と愛を交わし、結果的に頓死してしまった愛人の夕顔。彼女には、頭中将との間に玉鬘という娘がいました。

年頃になり、美貌の持ち主となった玉鬘を見出した光源氏は、自邸に引き取ったうえにセクハラ三昧の日々を送ります。

権力者である光源氏のもとに、美女がいるとなれば貴公子たちはソワソワ。

なんとかものにできないか?とざわつき始めました。

ここで光源氏は平安リアリティショーを企画します。

蛍を包んで照明にしたドッキリ。

何も知らない玉鬘を誘き出し、蛍の光のもとで彼女を狙う貴公子たちにその美貌を見せつけ、ショーを盛り上げようとしたのです。風流な蛍を悪用した場面といえます。

この策により、玉鬘に惚れた人物が「蛍宮」でした。

結末は、髭黒という男が玉鬘に強引な迫り方をして終わり、蛍宮の思いは、まるで蛍の光のように儚く散ったのです。

紫式部の才能を感じさせる蛍の巧みな使い方といえるでしょう。

水野年方「三十六佳撰 螢狩 天明頃婦人」/wikipediaより引用

鶏が朝を呼んでくる。

蛍の光は勉学を励まし、愛する人を思い出させる。

猫が書物を守り、魔物を遠ざける。

犬は人の言葉を聞いて、涙を流す。

平安時代の人々は、身の回りの生き物を愛で、故事や名文を引用し、さらなる意味を持たせてきました。

小さな命に意味を見出してきたさまを『光る君へ』はどう映像にするのか。

それを楽しみに今後も見守っていきましょう。

あわせて読みたい関連記事

-

本当は怖い「平安京のリアル」疫病 干ばつ 洪水で死体が転がり孤児がウロつく

続きを見る

-

なぜ源倫子は出世の見込み薄い道長を夫にしたのか? 超長寿90年の生涯に注目

続きを見る

-

骨肉の権力争いを続けた藤原兼家62年の生涯~執拗なまでにこだわった関白の座

続きを見る

-

道長にも物言える貴族・藤原実資『小右記』の著者は史実でも異彩を放っていた?

続きを見る

-

狂犬斉昭も世界のセレブもデレデレ 愛玩犬「狆」は奈良時代に中国からやってきた

続きを見る

【参考文献】

山本淳子『古典モノ語り』(→amazon)

安田政彦『平安京のニオイ』(→amazon)

繁田信一『殴り合う貴族たち』(→amazon)

他