こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【平安時代のペット事情】

をクリックお願いします。

「金沢猫」書物を守る文人のお供

平安京にいる美しく優美な猫の姿を、2022年の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』に出てきた坂東武者たちはどう思っていたのか。

当時の坂東に猫はいなかったと考えられます。

都で貴族に仕える際、紐をつけた猫をみて「なんだかカワイイもんがいるじゃねえか」ぐらいのことは思ったかもしれません。

そんな坂東武者が猫にメロメロになるのは、時代がくだり、宋との交易が成立してから。

北条実時の時代ともなると、坂東武者も書籍に親しむようになります。

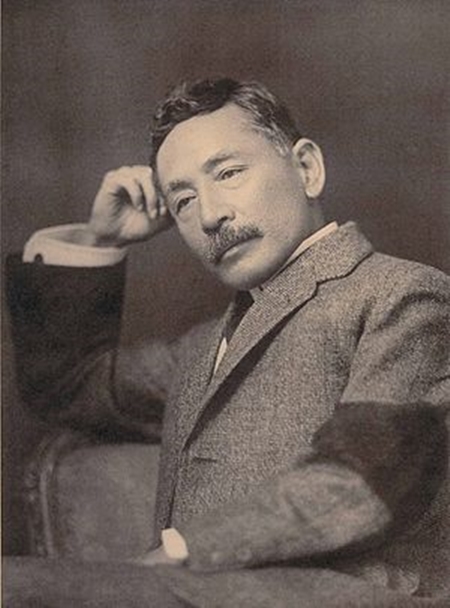

北条実時/wikipediaより引用

勉強熱心な実時が創設したのが、日本初の武家文庫である【金沢文庫】――この文庫に納める書籍が宋から輸入され、六浦港に上陸しました。

書籍を鼠から守るため、船には猫も同乗。その姿に、坂東武者も感激するのです。

記録によれば白黒黄の毛色であり、とても素晴らしい三毛猫だったようです。

ものすごく特別な猫だ……とも記録されていますが、これまた宇多天皇と同じく猫あるあるの観察ですね。猫に接する人は冷静さを欠くのでしょう。

こうして、文庫の書物を守る猫は【金沢猫】と呼ばれることになるのでした。日本の武士たちが文人に近づいた証といえます。

西洋では魔女のお供とされてきた猫。

では東洋ではどうか?

というと、鼠から紙を守ることから、文人にとっては理想のお供でした。

宋の梅尭臣は『祭猫』という詩で、書物を守ってくれた愛猫に感謝しつつ、追悼しています。文人がただ単に「猫ちゃん可愛いから欲しい!」と表明するのは照れがある。

そこで文人たちは「書籍を守らねばならん」と言いつつ、わざわざ漢詩に猫が欲しい理由を書いて、塩を持ち、猫をもらいに行くのでした。

昔の中国では、塩と引き換えに猫をもらう慣習があったのです。

漢文の素養が豊富な夏目漱石の代表作が『吾輩は猫である』であり、文人といえば猫がつきものだという思想が彼にあっても不思議はないでしょう。

夏目漱石/Wikipediaより引用

日本の歴史において猫とは、文字や紙の普及とセットになって広まった。

文明をもたらす使者のような小動物だったのです。

「犬」平安京の死体処理係

犬についてはどうか?

現代では「可愛らしい」というイメージが先行する一方、不幸な噛みつき事故が起きることもあります。

そんなとき改めて認識させられる脅威が狂犬病でしょう。

狂犬病にかかった犬/wikipediaより引用

犬はその体の大きさと、噛む力のため、恐怖や威圧も備えた存在でした。人類最良の友であることは間違いないけれど、可愛いだけでは済まない一面も持ち合わせていた。

平安時代と現代の飼育方法は、全く異なります。

当時は狂犬病ワクチンもなければ、首輪もリードもない。禍々しさが先立ってもおかしくない生き物です。とりわけ死体と関わりが深い【穢れ】もあり、それゆえに忌み嫌われました。

なんせ平安時代の犬には、今となっては考えられない役割がありました。

死体処理です。

当時は、平安京ですら遺体が放置されていました。腐るままに任せていても「犬やカラスが食べるだろう」という見通しがあったのです。

平安京の模型/wikipediaより引用

庶民の話だけでもなく、生後間もない貴族の乳児もそうでした。

藤原実資の日記『小右記』には、生まれてすぐに亡くなった実資の娘を放置したことが記されています。

当時は生後ほどなくして亡くなった赤ん坊は、冥界とのはざまにいる存在とみなされました。

そのため葬ることすらされず、遺骸が屋外に放置されたのです。

おそろしい話ですが、当時の人がこれを平然と見ていられなかったことが実資の記録から察せられます。

実資は胸が張り裂けそうなほど辛い思いを抱えながら、慣習に従ったのです。

さらに身分が低い庶民となると、過酷さが増します。

『今昔物語』にはおそろしい犬と少女の話が出てきます。

ある家に12、13の召使がいました。

その隣の家には犬がいて、少女と顔を合わせるたびに険悪な雰囲気となります。

少女が病気になると、主人は家を出るように言いました。少女は犬と出会ったら危険だと訴えます。

そこで主人は遠いところへ行くように言い、必要なものを持たせました。使いのものに様子を見に行かせることも約束します。

犬はどうやら少女を見つけていないようだとしばらくは安心していました。

しかしある日、犬は姿が見えなくなります。

少女のいた場所に行ってみると、果たしてそこには、互いに噛みあって死んだ犬と少女の亡骸があったのでした。

「哀れなことだ、不思議なことだ。現世だけでなく前世も仇だったのかもしれん」

そう人びとは語り合ったのでした。

現代人からすればゾッとさせられる話です。

病気の少女を外に追い出す主人はあまりに冷淡ですが、自宅で死人が出ると穢れるからそうしていた。

一応、遠くまで少女を送り、必要なものを与え、様子も見ているから、当時としてはむしろ親切な部類に入ります。

そして何より、犬と人が噛み、殺しあうことを“因縁”と処理するあたりがおそろしいものです。

「翁丸」犬にも心があり、涙を流す

大して珍しくもなく、人を噛み、死体を貪る――犬は穢れた存在でしたが、例外もいます。

【唐猫】のように日本原産ではなく、中国大陸や朝鮮半島を経由した小型犬は、長らく別物とされてきたのです。

奈良時代に日本に来た「狆(ちん)」は、江戸時代となると専属ブリーダーまでいたほど。

薩摩では、その辺の犬は食料となる一方、島津の殿は狆を育て、殖やし、愛し、プレゼントにすることもあったほどでした。

平安時代にも、愛玩犬はいました。

一条天皇の御猫に襲い掛かり、打ち据えられた犬「翁丸」がその代表であり、清少納言の筆は、この不運な翁丸について書き記しています。

翁丸は定子たちに愛されていました。

得意げに歩き、定子たちの食事の残り物を待ち受ける姿が可愛らしい。

藤原行成は桃の節句のとき、花や柳で翁丸を飾りたてたこともあります。

おしゃれをさせられて練り歩いていた翁丸は、どこか得意げで、「あのときはまさかこんなことになるとは思ってもいなかっただろう」と清少納言は思い出します。

翁丸が打ち据えられ、姿を消すと、定子サロンはロスに沈んでゆきます。

枕草子絵詞/wikipediaより引用

事件から数日後のこと。宮中で蔵人が犬を打ち据えているのか、激しい鳴き声がしています。

止めに入ると、みすぼらしいようで、どこか見覚えのある犬がうずくまっていました。

翁丸なの? いや、似ているけれど、どうもそうではない。定子の女房たちが不審がっていると、それでも定子のそばにじっと座っています。

「翁丸も殴られてかわいそう。あんなに殴られたら生きていないでしょうね。次は何に生まれ変わるのやら……」

そう清少納言がつぶやくと、なんと犬が涙を流すではありませんか!

「翁丸なの?」

「クーン……」

清少納言の問いに答える翁丸!

定子も一条天皇も知るところとなり、犬にも心があると皆が感動。

清少納言は翁丸を手当てしたいと言い出します。

「あなたがそこまで翁丸推しだったなんて知らなかった!」

同僚からはそうからかわれたそうですが、そりゃ好きになるのも当然だと言いたくなるような話でしょう。

清少納言が『枕草子』に記すこの逸話は、ただの犬への愛だけとも思えません。

人であれ、犬であれ、観察し、時には同情する清少納言の感受性の強さも感じさせます。

『枕草子』は、定子とその兄弟の転落は触れておらず、それが軽薄とされることもあります。

けれども打ち据えられた翁丸に寄せる心根の優しさはちゃんと書かれているのです。

翁丸にこうも同情する清少納言が、ただ座して定子たちの悲劇を見ていられたとは思えません。

勝気なだけでない、彼女の優しさが伝わってきます。

「犬野郎」武士と犬の不幸な関係

鎌倉の坂東武者も【金沢猫】にはメロメロになりました。

では犬は?

源実朝の暗殺事件の際、北条義時が「白い犬を見た」という伝説は有名です。

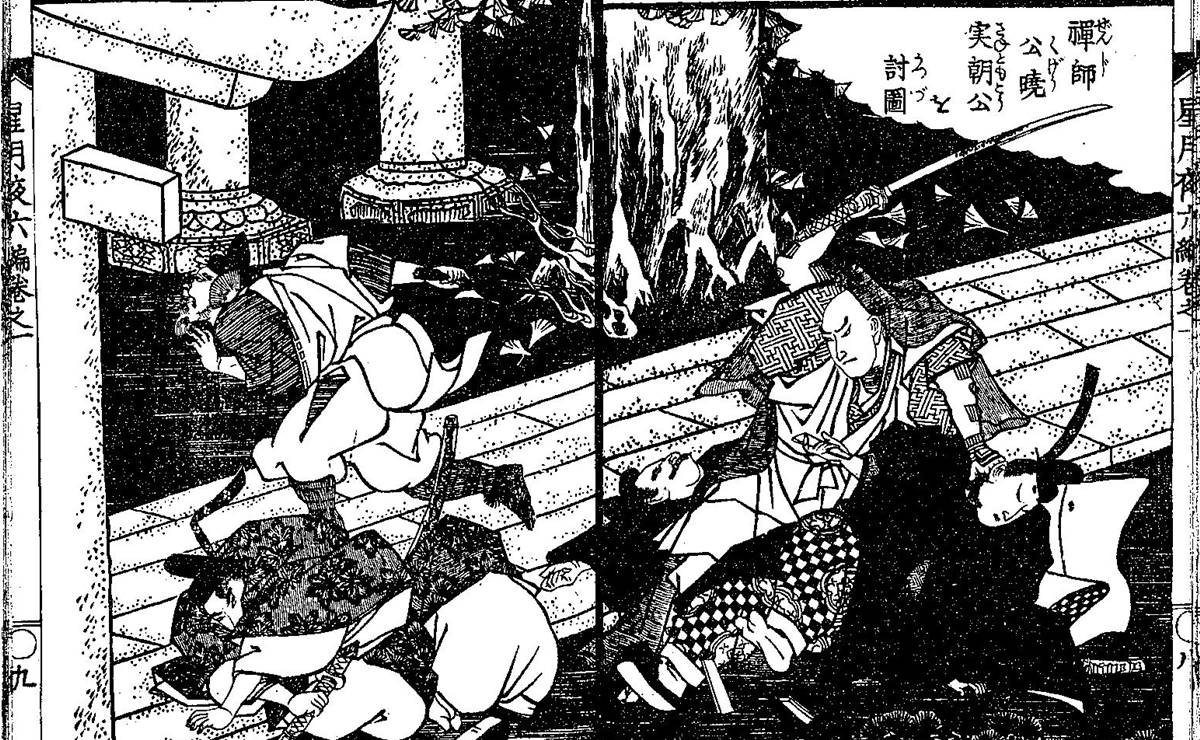

実朝たちに斬りかかる公暁/国立国会図書館蔵

「白」という毛色が重要なのでしょう。神秘の色であり、十二神像の戌像が姿を変えたものとされます。

そのような由来があればまだしも、何もないただの犬は、むしろ罵倒の象徴。

相手を犬になぞらえる罵声は鎌倉時代の定番でした。

和田義盛とその一門が滅びた後のこと。

三浦義村がまだ若い千葉胤綱が上座に座ったことに対し、こう毒付きました。

「下総の犬っころは自分の寝床も知らんようだな」

すると胤綱はすかさずこう返しました。

「三浦の犬は友の肉を食らうらしいな!」

翁丸の健気さに涙を流す京都の貴族とは全く異なる、犬への態度がそこにはありました。

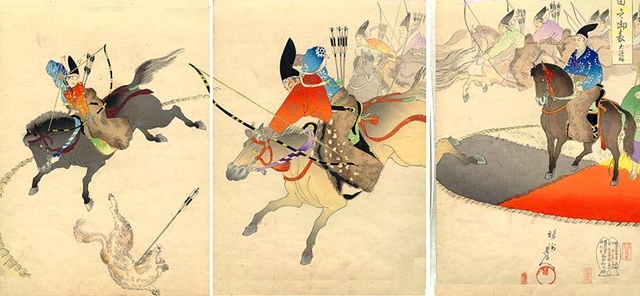

【犬追物】という軍事教練は、鎌倉時代に始まっています。

どうせ弓矢の訓練をするならば、的が動いた方がよいだろう――そんな理屈で犬を追いかけ、弓矢で射たのです。

犬追物の様子/wikipediaより引用

猫と犬の格差は、武家社会ではより苛烈なものとなってゆき、豊臣秀吉は、朝鮮で得た虎に犬を生き餌として与えたとか……。

日本では肉食は盛んでなかったものの例外はあり、薩摩隼人は犬をよく食べていました。

そうした犬の受難を終わらせたのが、徳川綱吉です。

彼は犬を熱心に保護したため【犬公方】と揶揄されましたが、【生類憐れみの令】とは日本人の苛烈な意識を変えたショック療法とも言えます。

【生類憐れみの令】では犬を保護するだけでなく、瀕死の病人を家から追い出すような行為も禁じられました。

『今昔物語』のように家から追い出される病人も、虐待される犬も、綱吉以降は消えてゆくのです。

※続きは【次のページへ】をclick!