こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【藤原斉信】

をクリックお願いします。

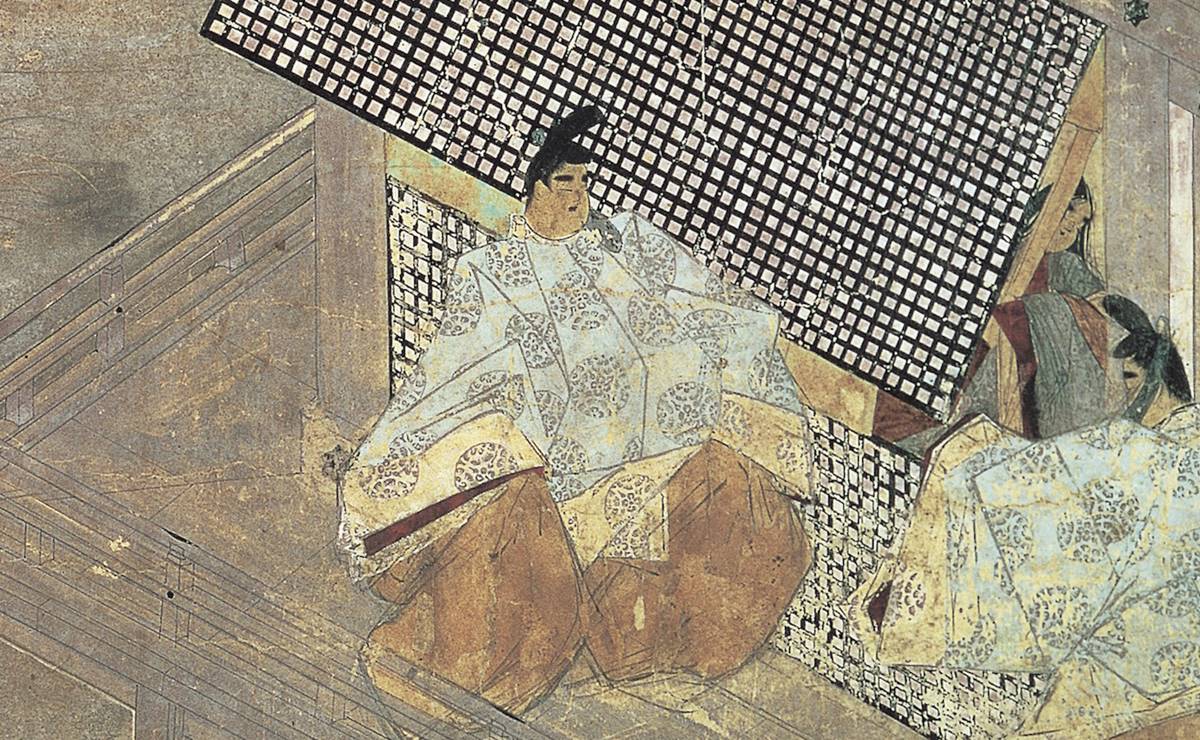

寛弘の四納言

藤原斉信は後に「寛弘の四納言(かんこうのしなごん)」と称されるほどの立場になります。

一条天皇のもとで出世した

・源俊賢

・藤原公任

・藤原斉信

・藤原行成

という4人の公卿を指すもので、『光る君へ』で彼らが序盤から登場していたのは長く繋がりがあるからですね。

前述の通り、源俊賢は道長の義兄(道長の妻・源明子の実兄)です。

こうした政治的な話だけでなく、漢詩を好んでいた斉信は藤原行成や道長と詩会でも交流があったようで。

藤原実資(ドラマではロバート秋山さん)からは、そうして道長へすり寄っていく姿勢を「親昵の卿相」とか「恪勤の上達部」などとディスっています。

藤原実資/wikipediaより引用

とはいえ斉信にしてみればどうってことない話でしょう。

彰子の入内後は中宮権大夫として仕えるようになり、寛弘六年(1009年)に権大納言へ昇進すると、四納言でも筆頭格となりました。

長和二年(1013年)に道長の娘で三条天皇の中宮・藤原妍子の御所(東三条院)が焼けてしまったときは、妍子の避難先を提供し、道長を感動させたこともあります。

だからでしょうか。道長も一条天皇も、斉信を粗略に扱うことはありませんでした。

道長の六男を娘婿に迎え

寛仁四年(1020年)、斉信は大納言の官職を受けます。

その勢いに乗るようにして翌治安元年(1021年)10月には、道長の六男・藤原長家を自身の娘婿に迎えたいと申し出ました。

長家は、前年に妻(藤原行成の娘)を亡くしたばかりで、すぐに承諾とはなりません。

結局、道長の仲介で長家は同意し、斉信の娘と結婚するのですが……ここでひとつ大問題が隠されていました。

藤原斉信の家で頓死者(急死者)が出ていたのです。

神道の価値観に基づいて行動を決めている当時の宮廷では、死者の間近にいた人間は穢れが感染したと見なされます。

そんな大事なことを隠して婚儀を行ったとなれば、穏やかではありません。

娘を失い寂寥の最期を迎え

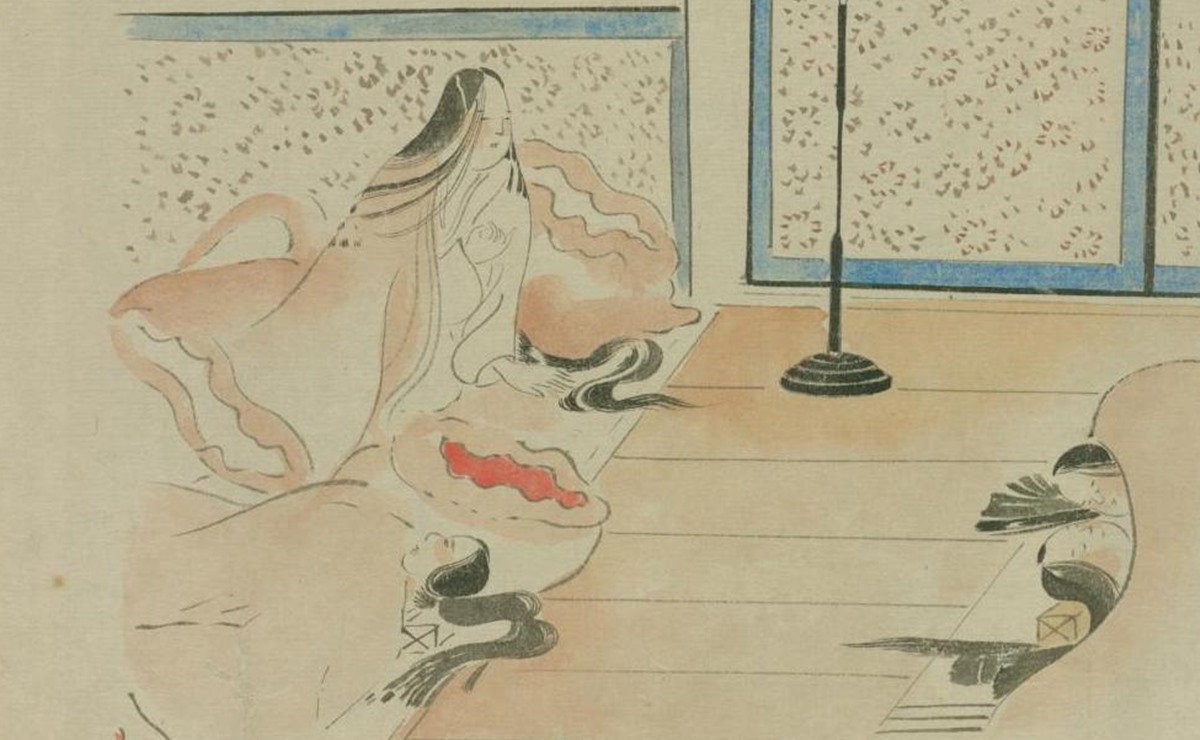

万寿二年(1025年)、妊娠していた藤原斉信の娘が、流行りの赤斑瘡(麻疹)によってお腹の子を失い、体調を崩してしまいました。

『病草紙』/国立国会図書館蔵

斉信は「一生、魚鳥を食さない!」という誓いを立てて娘の回復を祈りましたが、間もなく彼女も亡くなってしまいます。

深く嘆き、悲しんだ斉信。

為光が主催した七十七日法要では、喋ることも歩くことも困難なほどだったといいます。

公任や道長も娘に先立たれて悲嘆に暮れていたことが記録されていますが、いつの時代も逆縁になってしまった親の悲しみは辛いものがありますね……。

娘とお腹にいた孫を失い、心が折れてしまったのか。

その後、藤原斉信は官位が上がることもなく、世間に忘れられたかのような存在になっていったようです。

いにしへの 花見し人は たづねしを 老は春にも 知られざりけり

【意訳】昔花を見た人は私のことも誘ってくれたものですが、老いた今は春にも忘れられたままなのですね

道長の長男・藤原頼通が花見へ出かけたことを噂に聞いた斉信が、頼通へ送ったとされる歌です。

斉信は、道長が出家した後も訪ねておしゃべりをすることがあったようなので、花の美しい季節にそういったことを思い出し、より一層寂寥感が増したのかもしれません。

そしてその後は人の話題に登ることもなく、長元八年(1035年)3月23日に亡くなりました。

70歳近い高齢であり、病に苦しむことなく亡くなったとされるので老衰死だったのでしょう。

「花も実もある」人物にしては、なんとも寂しい最期でした。

あわせて読みたい関連記事

-

『光る君へ』清少納言は史実でも陽キャだった?結婚歴や枕草子に注目

続きを見る

-

藤原道長は出世の見込み薄い五男だった なのになぜ最強の権力者になれたのか

続きを見る

-

史実の藤原行成は如何にして道長を助けたか? 書と政務の達人は道長と同日に逝去

続きを見る

-

史実の藤原公任はモテモテの貴公子だった?道長のライバル その生涯を振り返る

続きを見る

-

紫式部は道長とどんな関係を築いていた?日記から見る素顔と生涯とは

続きを見る

【参考】

国史大辞典

後拾遺和歌集

ほか