こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【平安時代の民がゴミのようだ】

をクリックお願いします。

火災と地震に為す術なし

日本は木造建築で、伝統的に火災に弱いとされています。

木造の建物に茅葺の屋根である貴族の邸宅は、火災があるとあっさりと焼失。いったい火勢が付けば、消す術はまずありません。

しかも民の小屋は密集しているため、いったん焼ければどんどん延焼してしまう。

大々的に記録される内裏の火災がしばしば発生しているのですから、それ以外の家は言うまでもないでしょう。

応天門の炎上に慌てふためく貴族たち(伴大納言絵詞より)/Wikipediaより引用

盗賊による放火もしばしば記録に残されています。

防火も消火もできないのは恐ろしいばかりですが、それに加えて摂関政治時代は、地震の群発時期にもあたりました。

当時は地震の仕組みなど知り得るわけもありませんが、中国由来のある思想があります。

【外戚政治】が蔓延る時代は、地震が増える――。

天皇に娘を嫁がせ、産まれてきた子を天皇にする。そうして盤石な政治を行なってきた藤原一族にとっては、不吉なものと感じられたでしょう。

平安京の人々は「末世だ」と嘆いていた

平安貴族は、単に和歌を詠んで、蹴鞠で遊んでいたわけじゃない。

宮中の儀礼は十分に忙しかった。

それはわかりますが、どうしても引っかかることはあります。

なぜもっとインフラ整備を充実させられなかったのか?

【穢れ】をものともせず、民衆救済ができなかったのか?

救いがないからこそ、「今は末世だ……」と嘆いていたのか?

大河ドラマ『光る君へ』は、勤務に励む貴族の姿を描くことで、問題提起をしてきたともいえます。

『源氏物語』そのものに、天災も疫病も、放置される死骸も描かれません。

いわば不都合な史実をカットした物語であり、ドラマでは、そんな当時の暗部に迫る役割を果たしているとも言えるのです。

初回放送から主人公まひろの母・ちやはが藤原道兼に刺殺され、夫である藤原為時は、身分秩序の中で真実を隠蔽するしかありませんでした。

鳥辺野で殺害され、放置された直秀たちの遺体も衝撃的でした。

でたらめな証文で母親を騙し、子供を連れ去る悪徳商人も、見ていて心が痛んだものです。

身分の低い人々がそうして苦しむ中、上流貴族たちは外戚政治にばかり集中し、その代表格である藤原兼家は「民より家の存続だ」と何度も言い切っていた。

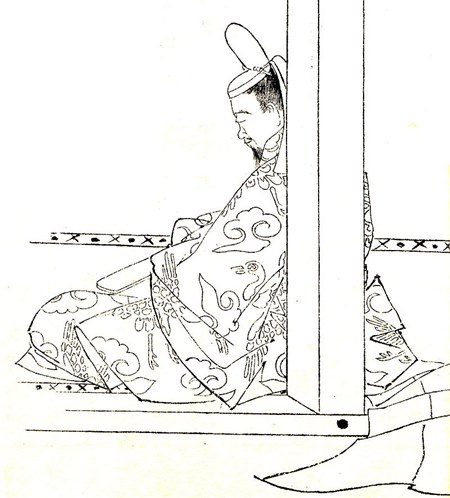

藤原兼家/wikipediaより引用

『光る君へ』は、決して明るく華やかなだけの話ではありませんでした。

むしろ貴族たちのドス黒い本音と、その周囲で苦しむ民の姿が描かれている。

だからこそ、まひろと道長の二人が注目されるのであり、

「民の声を聞くかどうか?」

と、真っ直ぐな目で道長に問いかけていたのでしょう。

付かず離れず、何度もどこかですれ違う二人――問われるのは、恋心だけではなかった。

本当に、民を救う気持ちはあるの?

直秀の遺骸を埋めて泣いた、いつまでもそんなあなたでいられる?

彼女が問いかける姿を見て、見る側も平安時代の姿を感じ取れるかどうか。

なかなか重い問いかけのある作品でした。

あわせて読みたい関連記事

-

本当は怖い「平安京のリアル」疫病 干ばつ 洪水で死体が転がり孤児がウロつく

続きを見る

-

紫式部の娘・大弐三位(藤原賢子)は宮中で働く?結婚相手はあの道兼の息子だと?

続きを見る

-

平安貴族が結婚に至るまでの不思議な手順~文を書き夜を共に過ごして三日通う

続きを見る

-

インフルエンザの恐怖は平安時代にも認識~日本初の『御霊会』が863年に実施

続きを見る

-

本当は怖い「平安京のリアル」疫病 干ばつ 洪水で死体が転がり孤児がウロつく

続きを見る

【参考文献】

倉本一宏『平安京の下級官人』(→amazon)

倉本一宏『紫式部と藤原道長』(→amazon)

京都新聞出版センター『平安京と王朝びと』(→amazon)

他