すったもんだの末、鱗形屋のお抱えとなった蔦重。

一緒に頑張ろうと励まし合います。

そのころ吉原では、最新の流行に着飾った「キンキン」という当世風の装いをして、かっこつける客が増えているとか。

「金々野郎」は馬鹿くせぇ

キンキンの客たちは、細い「疫病本多」という髷(まげ)に、裾を踏むほど長い着物を身につけるんだそうで。そんなもん着ていたら、ズッコケますぜ。

どう考えても非合理的で、動きにくいモンも、おしゃれを極めると出てくるんですね。

『光る君へ』の女君たちがつけていた装束がその典型例でしょう。

ちっと昨年を思い出してみてくださいよ。病気になった道長が柱に寄りかかってぐったりしていましたよね。

あれはドラマだけのことでもなく、『源氏物語』の登場人物も伏せたり寄りかかっていることが多い。栄養バランスも悪いし、運動もしないので、当時の貴族は虚弱だったんですね。

藤原兼家/wikipediaより引用

それに引き換え、海沿いで海産物も食べられるし、運動する機会もある関東の連中は相対的に健康なんです。蔦重なんて毎回全力疾走したり、元気にスタスタ歩いていくじゃねェですか。

しかし、そんな江戸の吉原にも、病弱気取りのスカした連中が湧いてきたってワケだ。

さらに時代が下りますと、病人がつける紫の「病鉢巻」をファッションとしてつける奴も出てきます。

この病鉢巻は歌舞伎の助六が有名ですね。

現代でもゴスやパンクは病的なメイクをしたりするものですが、そういうセンスは江戸にもあったのです。

さて、そんな気取りったキンキン野郎が花の井の客として出てきまして。カッコつけながら煙管をくゆらせておりやす。

この煙管をカッコよく使うことが、当時のおしゃれど真ん中でして。

通ぶってはおりますが、花魁と新造を間違えて失敗しておりやす。ったく、恥ずかしいぜ。

しかも煙管の中身をぶちまけて「あち、あちっ!」と大騒ぎさ。

翌朝、田舎者が気取るからおかしくなると、笑いさざめく女郎たち。

客を「田舎者」だと馬鹿にしていますが、そう語る女郎たちだって、地方から買われてくるか、はたまた誘拐されて「神隠し」扱いされたか。

そう想像するとなかなか複雑な思いは湧いてきます。彼女たちはある意味世界から切り離されているのだと思えてしまいます。

蔦重はそんな話を聞きつつ、花の井に暖簾分け狙いで鱗形屋に抱えられたと、現状を報告。

蔦重は、読む本がないとこぼす花の井に「青本」を勧めますが、「つまらない」と突き返されてしまいました。

「青本」はつまらないねぇ

「青本」とは、ジュブナイルやライトノベルといったところでしょうか。挿絵比率が高いという意味では漫画の方が近いといえるかもしれません。

中国では明代後半に、挿絵を大きく入れ、わかりやすい文体で記した「白話小説」というジャンルが確立していました。それを輸入しつつ、参考にしていても不思議はありません。

日本では活版印刷も伝わったものの、文字数が多いために木版印刷が主流となりました。

木版印刷は自由度が高く、レイアウトに凝り、挿絵を入れたものが作りやすいのです。

「白話小説」は、くだけていてイラスト入りで面白い!

そこがヒットの秘訣であったはずが、この「青本」はつまらない。こりゃどういうことでぇ? ポテンシャルを活かせてねぇ臭いがするぜ。

さて、そこへうつせみが、何やら蔦重に文を託してきます。

遊郭の文を渡す役目は「文使い」といい、蔦重のような若い衆が担います。平安時代の『光る君へ』での乙丸や百舌彦のような役割です。

実はこれがなかなか大変だ。

というのも、真面目な家族が受け取ってしまったら、一悶着となります。

今で言うと、妻が夫のLINEをみて、キャバ嬢からの営業メッセージを見ちまったような修羅場になるワケです。江戸時代にはパスワードロックもねぇしな。

ゆえに、どうやって周囲の目を避けて、本人に渡すか? そこにはさまざまなドラマがあるわけでして。

ま、新之助はその点、渡すのが楽な相手ではあります。

真があっての運の尽き

新之助はうつせみからの文を受け取り、読み始めます。

嬉しそうな表情を浮かべる新之助が蔦重に手紙の一文について意味を聞いてきます。

「花のさわりのなきようにいたす、とは?」

女郎側が自腹で揚げ代を払うということ。「身揚り」ともいいます。

うつせみが肩代わりしてまで新之助に会いたいということですね。

女郎なんてのは何通も営業文を書くものでして、文例集も出回っております。

普通はコピペしてテキトーに出すことも多い。でも、うつせみのこの文は真心がある。だって自腹を切ったら儲けになりませんしね。

花の井のように、カモとなる長谷川平蔵でもひっかけられればまだしも、うつせみにはできそうにありません。

嘘ばかりの吉原で「色」(情夫・本命の相手)を見出すなんて、それこそ千人に一人にあるかないか、砂浜の中で落とした針を探すようなもの。

しかし、こうも言われております。

真があっての運の尽き――相手が身請けできる大金持ちでもなければ、悲しい運命が待っています。

もう、この時点で泣ける話じゃねえですか。うつせみは初々しい。新之助は太い眉がいかにも生真面目そうで、思い詰めなきゃいいんですが……なんだか嫌な予感がするぜ。

ま、それはさておきまして。

ここで蔦重は新之助に『吉原細見』を渡して、リニューアル案がないか尋ねるのでした。

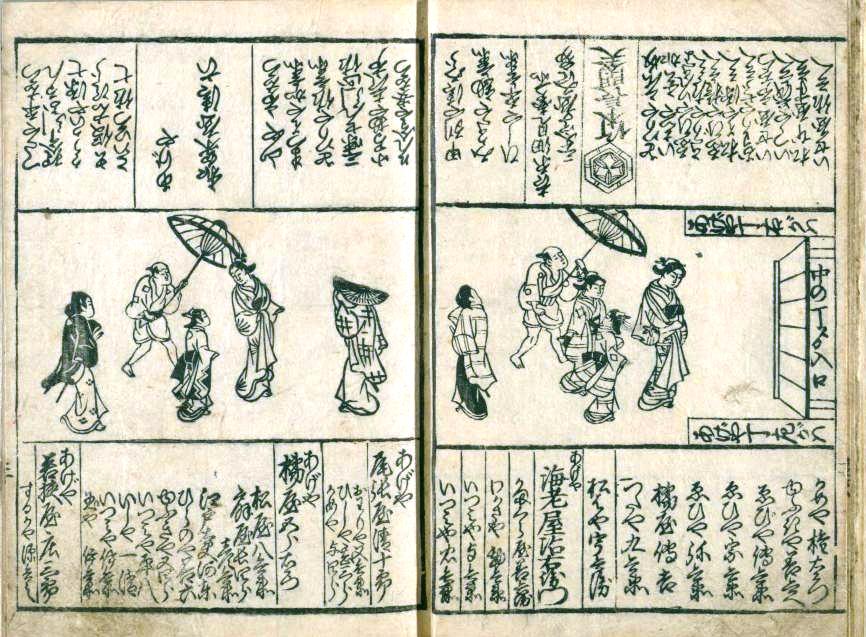

元文5年に発行された『吉原細見』/wikipediaより引用

開けっぴろげだねえ。そんなんだから計画が漏れるんだぜ。

ただ、蔦重は根っからの陽キャです。

人と人と語り合い、心をぶつけることでアイデアが湧いてくる。一人で考え抜く『光る君へ』のまひろや、後半に出てくる曲亭馬琴とは真逆のタイプです。コミュ力妖怪なんですね。

鱗形屋はドッカンドッカン当てたい

結局、リニューアル案はなんも思いつかねえ蔦重。お手上げだと鱗形屋にしれっと告げています。

「上がったりやのかんかん坊主!」

そうポーズをとる蔦重。

思えば明治時代から定期的に「日本人は江戸時代に戻った方がいい」とは定期的に言われているのです。

ンなもん手垢がついていると思っていましたが、今、本気でそう思い始めています。

ミスをしたり、失敗したとき、目上の人にこういうことして許されるなら、素晴らしいことじゃねぇですかね。

鱗形屋は怒っている余裕もないようですぞ。

『細見』もいいけど、入銀ものの企画を立てて欲しい、『一目千本』や『雛形若菜』のようなものをドッカンドッカンと当てて欲しいと言います。

そして長兵衛という息子と出ていく鱗形屋。

隣室では見るからに賢そうな次男坊・万次郎が手習をしております。幼いながら立派な字が書けておりますね。

なんでも彼は、将来的に書物問屋になりたいのだとか。

地本は当たってこそですが、書物問屋は実用書なので、地本の10倍、20倍の値段で売れる。中身はずっと同じでいい。売れ行きが安定している。儲けがずっといいんだそうで。

確かに「地本」が雑誌だとすれば、「物之本」は辞書や実用書ですものね。

そうおとっつあんが言っていたとスラスラと語る万次郎。それを聞き、手代の藤八が焦った顔をしておりますが。

どうやら鱗形屋は経営が苦しいようです。そしてこの次男は紛れもなく、どうにも只者じゃねえぞ。

考えてみてもくださいよ。子どもなら、挿絵入りの本に飛びつきそうなものでしょう。

漫画雑誌でなく、辞書を引いている子どもなんてそうそういねぇんじゃないですかね。

もちろん辞書ばかり見てる子が全くいないわけでなく、たまにジーッと眺めている子はいます。そういう子は、理屈っぽい大人に成長するもんです。

そして、おとっつぁんの言うことはもっともだと考えている。自分が商売をする時のことまで考えている。

まだガキだと思って父は語っているのでしょうが、彼は覚えて頭の中で組み立てて、先を見据えているのです。

万次郎――こいつァ、とんでもねぇ奴になるぜ……。

『麒麟がくる』の松平竹千代、のちの家康でも思いましたが、このチームはかわいげのないガキを描くのがうまいんですね。

長く理屈っぽいセリフをきっちりと、かわいげなく演じさせる。

小さな子どもでも一人の人間だと理解し、観察し、作り上げていかないとなかなかできない。リアリティのある末恐ろしいガキですぜ。

※続きは【次のページへ】をclick!