こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第6回鱗剥がれた『節用集』】

をクリックお願いします。

カビくせえ「青本」を生き返らせよう

蔦重が朝から元気よく鱗形屋へ出向き、アイデアを伝えてに行きます。

と、なにやら印刷をしているではないですか。

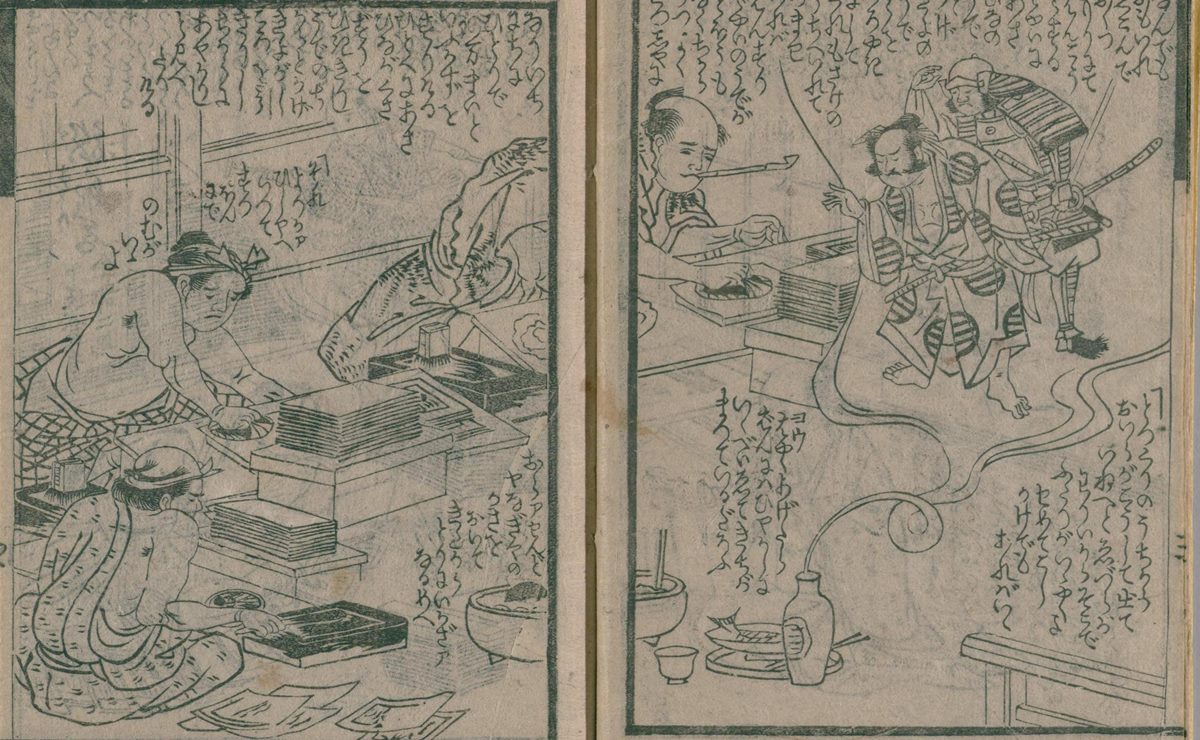

地本問屋の様子/国立国会図書館蔵

蔦重も薄っすらと気付いたようで、障子を開けると、あわてて何かを隠そうとする鱗形屋です。

別室で、蔦重は青本のアイデアを出します。

もともと青本は鱗形屋の主力でした。しかしそれがつまんねえのだと蔦重はいう。相手がムッとしかけると、こうきた。

「あ〜、怒んねえでくだせえ! とにかく、本好きの女郎も、本嫌いの野郎も、口揃えて青本つまんねえって言うんですよ」

蔦重の人を見る目はなかなかシビアですね。

花の井は賢い部類とし、次郎兵衛はダメなアホボンとして考えていることが伺えます。ま、実際そうなんだけどよ。

だもんで、世の中みんなつまんねえと思っている。だったら、とびきり面白え青本が出たらヒットする! 蜂の巣をつついたような騒ぎになる!

そう一気に語る蔦重。

本嫌いの野郎たちが読むようになると、「占め子の兎〜!」とポーズつきではしゃいでいます。

一時の評判どころじゃなく、本を買う裾野が広がる。つまりブルーオーシャンだってわけですね。

理屈はわかると返す鱗形屋。

面白え青本は何だ?と続ける蔦重。で、彼なりにバックナンバーを読み直して思った。「カビくせえな」と。

そう言われて、やはりムッとする鱗形屋。絵も筋書きも古臭えとよ。「今」じゃないと。

ま、そうなりますわな。江戸時代中期なのに、『今昔物語』を当世風に直したようなものだったら、オチもわかるし、説教くさいこともあるし、読みたくないってなりますね。

「もっとこう、江戸っ子が楽しめるような、活きのいい話にできねえっすかね?」

「まさか、てめえにそれを言われるとは思わなかったよ」

ここで納得できてきた鱗形屋です。詫びる蔦重。

「いいじゃねえか、蔦重。二人で、とびっきり活きのいい話を考えてみようじゃねえかよ」

鱗形屋は乗り気になってきました。さあ、ここから新しい話が始まるぞ!

蔦重がネタ集めに松葉屋にいくと、松の井が笑いながらこうきました。

「そりゃやっぱり、金々野郎たちでありんすなぁ」

「金々野郎〜!」

勘違い野郎っすね。いつの時代も笑いものになるのはこのあたりか。

しかし、ここで志津山の挙げる実例がきつい。

「てな具合でね、そっちはキンキンじゃないざんすよ!」

やべぇな。毎週子どもに説明できねぇセリフが増えていくぜ。意味は各自お考えください。

次郎兵衛は「目ばかり頭巾」の客をあげます。

大谷刑部のような、目しか見えない頭巾のことでやんす。今なら目出し帽ですね。

絵・富永商太

それをかぶって店に入ったら、下手すりゃ通報されますわな。ンなもん当時でも不審者扱いされるに決まってる。そもそも禁止されている。

どっかの半可通(はんかつう)に教えられたのか、被ってきて大門でひん剥かれたってよ。

この「半可通」がキーワードです。

素朴だったらそれはそれでいい。半端にイケてるフリをした状態が最低最悪なのだと。

「キンキンするのも大変だ」

蔦重がしみじみと言います。ほんと、今も昔も同じなんですなぁ。

「日光社参」は金がかかる

そのころ、江戸城では勘定吟味役の松本秀持が、財政について老中に報告しています。

倹約、新しい炭による暖房運用、株仲間の冥加運上、そして南鐐二朱銀の利益もあり、御金蔵の残高はメイワク火事の起きる前の水準まで立て直せたようです。

これには田沼意次も満足げです。

しかし、あのお堅い松平武元は嫌味を言う。

褒めておきつつ「そなたの金への執念には感服いたす」と付け加えることを忘れません。

意次はそつなく、皆様のおかげだと返します。

田沼意次/wikipediaより引用

ここで武元は「日光社参」を執り行いたいと切り出します。

動揺する意次に対し、そもそも大火さえなければ、社参は既に執り行われていたものだと続ける武元。

稲荷ナビがイラスト付きで、莫大な金がかかる徳川家の墓参りだと説明します。

意次はやっと御金蔵を建て直したばかりで、莫大な金がかかるイベントは困ると困惑するのですが、武元は上様のご意向を天下に知らしめる大事だと譲りません。

上様にお取り継ぎいただきたいと、頭まで下げてきます。

この対話は実におもしろい。

参勤交代のように定期的ならば、街道沿いに施設やら何やら整備されて、経済的にはプラス効果もあります。

しかし、こういう不定期な大規模イベントは所詮は一過性なんですな。

それなのに負担が大きすぎて、大名たちにとっては頭の痛い嫌なイベントです。

幕政初期ならば、機嫌を損ねたら改易されかねないと、せっせと御威光にひれ伏したことでしょう。

しかし、それも薄れてゆくものでして、時代が降って幕末ともなると、日光東照宮は憎悪を掻き立てる存在になっていました。

たとえば高杉晋作のような長州藩士が江戸まで来たとなる。足を伸ばして日光へ向かう。

そして「こねぇなん大したことない、ない方がええ」といった罵倒を書き残す。明治政府元勲は破壊しようとしたところ、明治天皇が止めたそうです。

これは大河ドラマにも、現代社会にも関係がありまして。

今はその効果も薄れたとはいえ、かつては大河ドラマ招致は観光に大きな効果ありとされました。

これを利用しようとする政治家は、自分の選挙区に大河を呼び込もうとする。あるいは放映後、ご当地で演説中にやたらと大河を自慢しだしたりする。そんな話は聞こえてきたものです。

もうひとつ、オリンピックのようなイベント。これも現代の「日光社参」みたいなものだと思いますね。

そもそもがクーベルタンの狙いは、古代ギリシャの行事を復活させることで、西欧の優位性や文明をアピールしたい、威光を示したい狙いはどうしたってあるわけです。

第二次大戦前夜、この威光をファシズム国家たる枢軸国の日独伊が利用しようとしました。その反省を踏まえて五輪憲章で誤魔化した。

とはいえ国家の威信や威光を見せたい思惑は残存し続ける。1980年代以降ともなると、テレビ放映権や商業に乗っかったと批判されるようになっていく。

そして言うまでもなく、オリンピックの経済効果は一時的です。

私にとってのオリンピックとは、田沼意次にとっての日光社参みたいなものかと、ここで腑に落ちました。

この田沼意次は、日光社参を讃える青本があったら、破り捨てて尻を拭く紙にでもしそうなくらい嫌っているでしょう。

たんまり税金をかけるなら、水道管補修のようなインフラ整備に使って欲しい。それを公共放送の看板たる大河ドラマで扱うなんてごめん被るわけです。

これが私が『いだてん』が嫌いな理由そのもの。

いくらドラマ通や有名人も好きだの、脚本家の知名度だの、スタッフキャストが被る朝ドラもヒットしただの、ファンダムは熱いだの、そういった“権威”を振り翳しても何も響きません。

そして往々にして“権威”をありがたがるどころか、ますます憎むようになる。先ほどから書いてきた日光東照宮の歴史からも学べますわな。

我ながら、なぜこんなこと書いているのか……『べらぼう』は、ちっと勉強になりすぎるんだわ。

家治は、我が子も意次も大事だ

田沼意次と徳川家治が将棋を指しています。

屋内から縁側にいる二人を映すカメラワークが実に素晴らしく、時代劇や日本家屋の美が凝縮されたように見えます。

意次は日光社参を上様に勧めるどころか、押し留めようとしております。

御金蔵がせっかく立ち直ったのに金は使いたくない。旗本も諸大名も、高利貸しや大名貸しに借金を抱える者が多いと苦い口調で言います。

慈悲深い上様の性格を知り尽くしている意次は、金を出させるのは「お慈悲なきこと」と指摘します。

「家基が社参を望んでおる」

そう苦い口調で返す家治。気品があり、聡明そうな顔です。

家治は将棋の達人で、棋譜が現在まで残されています。

そのため劇中では、監修として堀口弘治八段が入り、本格的な指導をするだけではなく、演出にも参加し、棋譜とドラマの展開をあわせたのだとか。

こういうことを知ると、なぜ、今までこの時代の民衆をじっくりと描く大河ドラマがなかったのかと思ってしまうほどです。

徳川家基とは家治の嫡男であり、生き延びた唯一の男子となります。

次期将軍の候補。そんな我が子と意次の間で迷う気持ちが、ここでの将棋の展開にあるそうです。譲ろうとしない意次に対し、家治は攻めていっていると。

意次は帰宅し、意知と三浦庄司相手にこぼしています。

意次は「白眉毛」こと松平武元が大奥を通じて上様に根回ししたと踏んでいます。

大奥は田沼贔屓であったはずでは?と意知が疑問を呈します。

意次は史実でもドラマでも美丈夫でしたので、彼が大奥に近づくと、女中たちは袖を引き合って彼をうっとりと眺めていたとか。ルックスだけでなく、挙措や態度もよかったのでしょう。

しかし、それも御台所こと五十宮倫子存命時までであったとか。三浦は、白眉毛に手を貸しているのは知保の方ではないか?と推察します。

知保とは家基の生母です。

家治は御台所を仲睦まじく、子が生まれると彼を生母ではなく、御台所に託していました。その御台所が亡くなり、実母の知保が重きをなしているのです。

そもそも、この知保を家治の側室に推薦したのは田沼一派です。

世継ぎの母となるだけで満足できぬのかと、不満げな様子。意次は「欲深なのだ、あの女!」とまで口走っています。

意知に次の一手を聞かれ、意次は貧乏旗本や御家人からの嘆願を集めると言います。『鎌倉殿の13人』でも、梶原景時排斥のために連判状が募られましたね。現代でも署名活動は有効です。

先ほど出てきた松本秀持は田沼派のようで、彼が手配することになりました。

「うがち」が作品を面白くする

鱗形屋と蔦重が面白ぇ青本のネタを練っています。

このドラマはジョン・グラム氏によるサウンドトラックの使い方が巧みでして、田沼邸の幕切れからここまで、どこか重々しい音楽が使われていて不穏です。なお、このサウンドトラック第一弾は先日発売されております。

二人が話し合う内容が「悪い奴を一人作る」という点なのも興味深い。苦々しい顔をしていた田沼意次と、そのことがどうにも重なってきます。

すると蔦重が、悪い手代は「源四郎」にしたらどうか?と提案します。

当時、金をちょろまかす手代の隠語は「源四郎」だったそうで。江戸時代のこうした時代に即した文学は、隠語や流行が読み解きにくいので現代人にとっては難解になります。

鱗形屋は「うがってらぁ」といい、蔦重は「うがち」を全編に散りばめると言い出します。着物の紋をみれば、誰のことかとわかるような仕組みだそうで。

これも後の伏線になりますね。浮世絵でも使える手法です。

そしてこの「うがち」は私たちも使っていると気づきました。

西村屋与八のことを「マシリト」呼ばわりをしています。『Dr.スランプ』の悪役という意味がまずありますが、あのマシリトとは鳥山明氏の「うがち」なんですな。

鳥山氏は鳥嶋和彦氏という担当編集者に、原稿をボツにされることを恐れていました。あまりの憎たらしさに「トリシマ」を逆さから読んで「マシリト」とし、顔を似せた悪役を出したわけです。

そういう含みがあることを知らずに読んでも面白いけれども、知ればもっとニヤニヤしてしまう。

「マシリト」には悪役という意味と、クリエイターを苦しめる悪どい奴という意味が込められるということです。

そう考えていくと、ここも「うがち」を考えてしまいます。

歴史は田沼意次をわかりやすい悪役としているんじゃねえか? そんな問いかけです。

蔦重と鱗形屋の二人は、さらに「地口」も入れると言います。「ありがた山の鳶鴉!」のようなダジャレですね。

江戸っ子といえば「地口」であり、このドラマを外国語に翻訳するのは大変でしょうねえ。

そして蔦重は、絵と文を書くものはどうするのかと考え始める。

と、鱗形屋は既にアタリをつけているとか。

さるご家中で団扇絵を描いて糊口を凌いでいるそうです。となると、貧乏武士でしょうか。

「本作るのがお好きなんですね、鱗の旦那」

そうしみじみと言う蔦重。

なんでも曾祖父さんが「赤本」を江戸向けに作り替えたそうで。

そのころの本は全て上方から流れてくるものでした。しかし江戸と上方では気風が違うから、江戸のガキ向けに作り出したのだそうです。

赤本を読んで育った子どもが楽しめるように青本を作ったそうで、だからこそ青本リニューアルに運命を感じたとのことでした。

※続きは【次のページへ】をclick!