こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』源内を廃人にした薬物はアヘンか大麻か】

をクリックお願いします。

判断力の低下が思わぬ事態を招く

あれほど優れた人間が、どうしてあんなことをしてしまうのか――歴史ミステリを考える上で、この視点は重要でしょう。

『べらぼう』チームが手がけた大河ドラマの前作は『麒麟がくる』でした。

あの作品では、かつて巷を賑わせた【本能寺黒幕説】を否定していましたが、そもそもなぜ黒幕説などが広まったのか?

この説は信長人気の上昇に比例して生まれてきたものであり、根底にあるのは、こんな思想でしょう。

「織田信長ほどの英傑が、嫡男と共に油断して本能寺に宿泊するはずがない。ましてや明智光秀が進軍できる距離にいたのだ」

そこで「信長は騙された」とする推理が広まっていったのです。

あるいは、信長を討ち果たした後の「明智光秀の計画が粗雑すぎる」という見解もあります。

果たしてこうした指摘は正しいのか。

人間、どんなに優れていようとも、体力や判断力が低下していれば過ちを犯すものです。

どんな屈強なレスラーであろうと、怪我をしていて杖をついていれば、力の弱い相手に倒される。事件当日、信長や光秀が何らかの理由で判断力が低下していてもおかしくはありません。

『麒麟がくる』では、織田信長がのし上がるうえで精神の安定を欠いてゆく様が描かれました。

彼の悩みを受け止めていた妻の濃姫も距離を置いてしまい、光秀との間にも齟齬が生じ、孤独であったのです。

光秀急襲の報を聞いた時の信長はどこか安堵したようにも思えました。

彼の精神は限界だったのでしょう。

襲撃した側の光秀も精神的に追い詰められ、突発的な襲撃であると描かれていました。

あれでは周到な計画ができなくとも不思議はありません。

劇中の二人は精神的にどこか不安定なところもあり、しばしば激昂し、孤立することもありました。

どんなに優れた人間でも、精神が不安定であればミスはあるのです。

この精神的な不調が『べらぼう』の平賀源内にも発揮させられているように思えます。

そして恐ろしいことに、源内一人のこととも思えない。

盟友である平賀源内の窮地に、田沼意次は動揺を見せておりました。

このあと彼は、相次ぐ天変地異、嫡男・田沼意知の急死といった精神的打撃に遭遇しますので、その精神が蝕まれてゆくことは容易に想像できます。

さらに蔦屋重三郎にも注目しておきますと、本能寺黒幕説と並ぶ日本史ミステリとして【東洲斎写楽の正体】もあります。

現在ではほぼ確定しており、かつてほどの盛り上がりは見せておりませんが、だからといって彼にミステリがないわけではない。

東洲斎写楽は、なぜ彗星のように消えてしまったのか?

これは版元である蔦重の販売戦略ミスといえる。

同時期にライバルとして【役者絵】を売り出した歌川豊国は、江戸っ子の需要に一致する魅力的な作品を売り出しました。

西村屋与八ら、彼を売り出した版元の読みも的確です。

豊国の絵は、役者の長所を引き出しています。ファンならば手元に置きたい。そんな魅力を封じ込めた作風でした。

歌川豊国『役者舞臺之姿繪』/wikipediaより引用

一方の東洲斎写楽は、役者が見せたくもない、ファンも別に見たくもない、生々しい欠点まで描いた。

東洲斎写楽/wikipediaより引用

江戸っ子の心理を熟知しているはずの蔦重が、ファン心理を読み損ねてしまう。その背景には何があったのか――という苦い展開まで想像できてしまう。

精神が崩れ、去ってしまった平賀源内。

ドラマの区切りをつけるうえで実に秀逸な役割を果たしたといえます。

彼は、どこか不穏な毒まで残していきました。

一橋と薩摩の関係は“毒”となる

では、一橋治済がサツマイモを食べていた描写は意味がないのかというと、実はそうとも言い切れません。

薩摩と一橋の関わりは、あとの時代により一層深刻になります。

『吾妻鏡』を愛読していた徳川家康は、将軍に対する外戚の干渉を防ごうとしてもおかしくはありません。

なにせ、彼がロールモデルとした源頼朝の子孫たちは、外戚北条氏に乗っ取られてしまったのですから。

2代・秀忠の場合、江与の実家である浅井家は滅んでいるので問題はありません。織田信長の姪であるとはいえ、織田家も無力化されています。

3代・家光以降は、西の公家から正室を娶ることが慣例化しました。正室から嫡子が生まれることもなく、徳川将軍家は父方の血筋が重視される父系制が確立したといえます。

それが崩れてしまうのが、11代・家斉です。

家斉正室・広大院は島津家出身の姫君でした。

茂姫(広大院)/wikipediaより引用

この薩摩という楔が将軍家に打ち込まれたれたことは、幕末において禍根となります。

13代・家定には男子がなく、14代将軍は誰にするかという問題が浮上しますが、本来であれば問題になるような話ではありませんでした。

血統からすれば、紀州から徳川家茂を将軍に迎えることで確定していたのです。

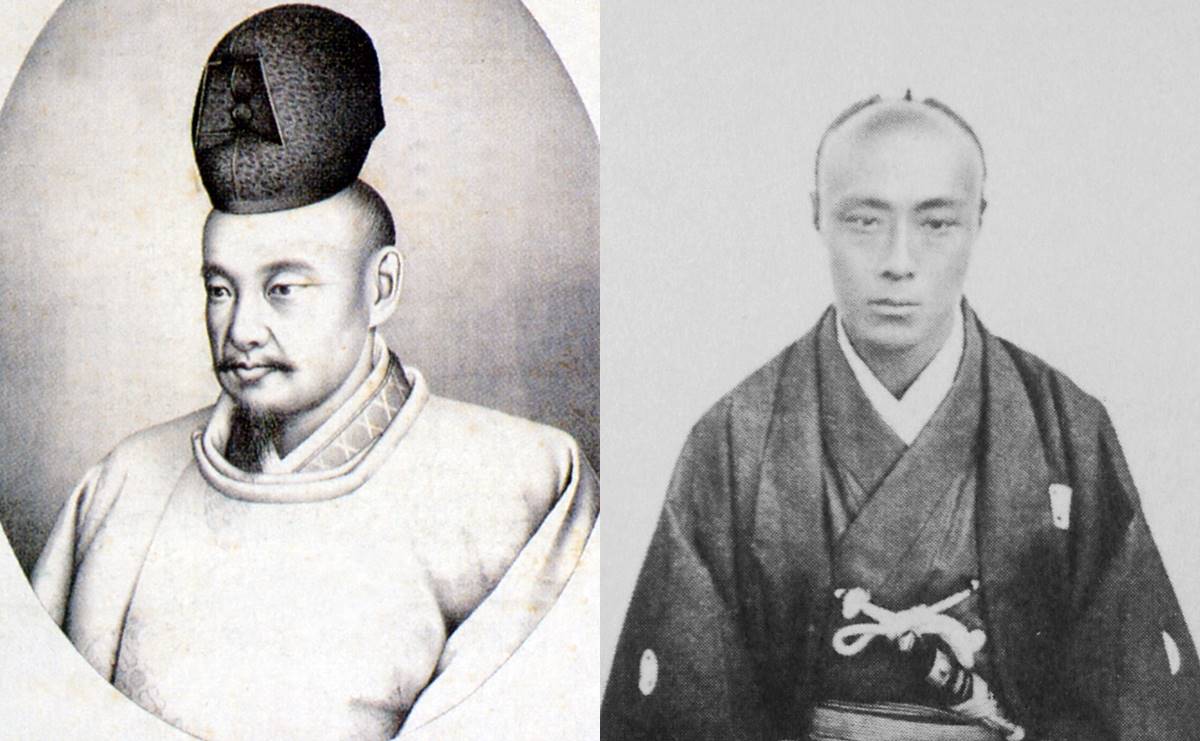

そこに水戸藩の徳川斉昭がしゃしゃり出てきて、一橋当主である我が子の慶喜を将軍候補にねじ込んできた。

慶喜の方が年長であるとはいえ、【御三家】の紀州と【御三卿】の一橋では本来比較にもなりません。将軍の器量云々を持ち出されても、本人より股肱之臣が重要であるべきです。

ここにトリックが見てとれます。

斉昭は我が子を将軍にすべく、本来は幕政に関われない大名にまで、慶喜のもとでならば参与できると餌をちらつかせておりました。

徳川斉昭(左)と徳川慶喜の親子/wikipediaより引用

要するに、幕末の【将軍継嗣問題】の【一橋派】は、政治参画したい熱意ある大名も含まれていたということです。

黒船来航でただでさえ忙しいのに、こんな政治問題を起こして幕府を分裂させ、いったい何事なのか。

斉昭による政争は、あまりにも無駄の多い、幕政を疲弊させるものでした。

それもこれも、徳川家基ではなく家斉が11代将軍となり、薩摩なんぞから御台所を迎えたからではないか――そう嘆く幕臣がいても無理はありません。

実のところ、幕末明治の彼らは「薩摩だけは許せぬ」と歯噛みしていたものです。

サツマイモを食べる一橋家当主というのは、幕末まで考えると猛毒そのもの。この毒は2027年『逆賊の幕臣』にまで及んできます。

あわせて読みたい関連記事

-

田沼の時代を盛り上げた平賀源内!杉田玄白に非常の才と称された“山師”の生涯とは

続きを見る

-

史実の田沼意次はワイロ狂いの強欲男か 有能な改革者か? 真の評価を徹底考察

続きを見る

-

『べらぼう』生田斗真が演じる徳川治済~漫画『大奥』で怪物と称された理由

続きを見る

-

『べらぼう』なぜ賢丸(定信)と意次は激しく対立するのか?背後でほくそ笑むのは一橋治済

続きを見る

-

徳川家基は意次に謀殺された?18歳で謎の死を遂げた幻の11代将軍

続きを見る