一橋治済のもとへ、島津重豪と松前兄弟が来ています。

松前道廣が「蝦夷の上知を中止して欲しい」と訴えているのです。

その言い草が酷い。祖先が蝦夷を戦いで平定したと大きく出るところが、コイツはなんなのかと突っ込みたくもなる。あれだけ広い蝦夷地を平定だと?

しかも、です。史実を見れば、この後、アイヌを酷使した結果、クナシリ・メナシの戦いが起こる。それを考えると、ますます腹立たしくなってきます。

御公儀を盗人呼ばわりする道廣の偽善者ぶりが、ドラマ的に最高といえばその通り。アイヌの暮らしている土地を勝手に所有権云々言い出したのは、和人の身勝手ではないかと言いたくなります。

「わ……私は、田沼に騙され……女郎が……」

「黙っておれ!」

慌てながら話し始める廣年を黙らせる道廣。わけがわからない治済はここで止めに入ります。

なお、史実でも廣年はこの年に松前へ戻っております。ドラマで描かれてきたのは、文人・蠣崎波響として名を為す前夜の姿でした。

あらためて島津重豪が「田沼が蝦夷の上地を企んでいる」と解説。どういうわけか、重豪は密書の写しを手に入れております。

幕府が松前から蝦夷を取り上げ、金蔵にするつもりだとのこと。

重豪は、例の桜の宴も田沼が探りに来たのだと続けます。

「面白くないのう……わしは桜が好きであるのに、心より楽しめぬようになってしまったではないか」

何やら思惑ありげに語る治済。桜の木に縛りつけた人を松前道廣が撃つことは平気だったくせに、今さら何を言うのか。

冒頭から実に意義ある場面となっております。

悪の一味扱いをされている島津重豪は、薩摩藩の借金を回復不可能なまでに膨れ上がらせておきながら贅沢を楽しむという、人としていかがなものかと思える面もあります。

それがなんとなく名君扱いであるのは、幕末の島津斉彬のロールモデルであるからでしょう。

そういう島津タブーに切り込む大河ドラマは実に果敢。再来年も期待したいところです。

命運は米の値段にかかっているが

そのころ田沼意知は、誰袖のもとで蝦夷のことを話していました。

家老である松前廣年は琥珀取引のため蝦夷地に戻ったのだと、すっかり騙されています。

今後は松前道廣と直に取引するのだと誰袖。

意知も、誰袖も、道廣と廣年が見抜いていることに全く気づいていない。

それよりも誰袖は米の値段が下がるかどうかを気にしています。

と、意知は楽観的に目処がついたと言い切る。

諸国から米が入り、もうすぐ御触れ「米穀売買勝手次第」も出せるのだとか。しばらくの間は誰でも米を自由に売ってもよい――そんなお触れですね。

誰袖は嬉しそうに、身請けに期待を見せております。

意知も微笑みながら「そういきたいところだ」と返す。そして誰袖の膝に横たわり、彼女の顔を下から眺めるのでした。

「春にはここに花があるとよいのう。そなたと桜の木の下で……」

そう見つめ合う二人は幸せそのものに見えます。

しかし……。

月岡芳年『月百姿 廓の月』/wikipediaより引用

ど〜んと下がったのは米価ではなく田沼の評判でした。

お触れは全く効き目がなかったのです。

徳川治貞が苦々しい声音で「米の値段は今日も百文五合だ!」と語っています。

蕎麦一杯の価格を十六文で換算しまして、江戸成人男性一日あたりの米消費量を五合だとしますと、実にべらぼうな高値だとわかります。

おまけに江戸には諸国から流民がやってきて、困窮者を救うお救小屋も満員だとか。

責任を問われ、田沼意次は縮こまるほかありません。

江戸に流民がやってくる

蔦屋重三郎も参加することになった地本問屋の会合でも、田沼への不満だらけとなります。

ここの悪口の内容がいかにも江戸っ子らしい。

「屁っこきまいないご勝手次第」と揶揄しております。

幕府の出した「米穀売買勝手次第(べいこくばいばい)」をもじったもので、「まいない」とは賄賂のことですね。

売買を自由にしたことで、逆に田沼意次は、米穀の流通を操りながら中抜きをしているのではないかと噂されるようになってしまいました。

特定の業者を儲けさせるためにお触れを出したと、江戸っ子たちに勘違いされたのですね。

なんとなく気まずそうな蔦重に、若年寄になった意知の噂も語られます。なんでも吉原で紙花を撒いているのだとか。さすがに、これはまずいと思ったのか、蔦重は噂の出所を尋ねています。

すると鶴屋喜右衛門が奉行所から戻ってきました。なんでも流民は順番にお救小屋に入れるので、待っているようにとのこと。

本屋たちからすりゃァ、流民がうろついているのが嫌で仕方ないんですね。

蔦重が、引き取りがくるまで炊き出しをしないかと提案しても、そんなことをしたら流民の溜まり場になり、後からどんどん集まってくると、あっさり反対されてしまいます。まぁ、そうなりますよね。

鶴喜も、流民の扱いはお上の領分、お上がなんとかすべきだと言い切ります。

「蔦屋の身代を潰す覚悟がおありなら、米穀炊き出しご勝手次第」

米穀炊き出しとは何を上手いことを……と突っ込むこともできず、目が泳ぐ蔦重でした。

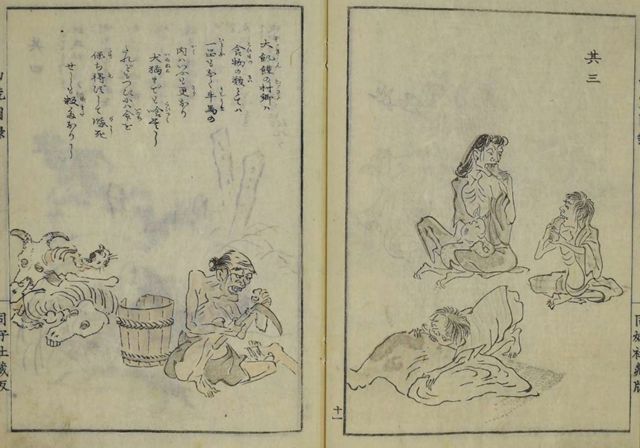

飢饉で牛馬や猫、人の肉を食べる人々/wikipediaより引用

大河ドラマは、非常に勉強になる年と、記憶からとっとと焼き消すべき年の差が実に大きいものですが、今年は稀なる大当たりで。

今回上書きすべきは『青天を衝け』です。

あの作品では明治になってから渋沢栄一が慈善事業をしている場面がありました。確かに彼にそういう一面がなかったわけではない。

しかし陥りやすい罠があります。「ノブレス・オブリージュ」は、明治以降、あたかも西洋から入ってきたような誘導がみられました。

日本の国民性の説明としても、いかにもそれっぽく、そういう意識が伝統的になかったようなことを言われます。

しかし、そういう単純な話でもありません。

江戸時代はやたらと番付、いわゆるランキング表を作ったものでした。

そして幕末には「お救い番付」もできているのです。

火災や地震のあと、豪商がお救いをする。これを番付にしてありがたがる。そういう慣習が出来上がっていました。

吉原の女郎が自腹を切って救済したという美談も伝えられています。

あるいは幕末長州にも白石正一郎という奇兵隊のスポンサーになった商人がいました。正一郎はそのために破産するほど。

ともかく慈善事業は江戸時代からあったんですね。

そして、今回の描写を見ていると、江戸時代の民衆がお上に向ける厳しい目線が見えてきます。

幕府が財政改革に手をつけようとする際、特定の商人が儲かるような構図を嗅ぎつけると反発が起こるのです。

政と財の癒着が悪化したのは、明治時代以降ともいえます。

長州の井上馨は、西郷隆盛から「三井の番頭さん」と皮肉られるほど商人とべったりと癒着していたものでした。

『青天を衝け』では五代友厚が渋沢栄一のイケメンライバルとして出ていましたが……。

開拓使官有物払下げ事件では清廉潔白だのなんだの悔しそうに語っていました。

まるで五代は悪くない、ハメられた、というような印象を視聴者に与えていましたが、さすがにやりすぎでしょう。

同じ薩摩閥の黒田清隆とあれだけ距離が近く、契約に手を挙げた地元業者を差し置いて五代が推されたら、そりゃあ怪しまれるでしょう。

明治時代をやたらと潔癖であったと美化したい、あのドラマの狙いは一体何だったのでしょう?

単に美しい世界だけを描きたかったのですかね。

佐野政言を助けたい意知

田沼屋敷に佐野政豊が乗り込んできました。

そして系図を返すように、なにやら叫んでいます。

田沼意次は本気で忘れているのでしょう。隣で田沼意知が暗い顔をしています。

息子の佐野政言が持ち込んできた系図を、意次が意知から取り上げ、無造作に池の中へ投げ込んでいましたよね。それを政豊は騙して取り上げたのだと誤解しています。

なんでも田沼は佐野の家来筋にあたる家なのだとか。

それを書き換えて出自を偽るつもりなのだろうと怒りくるっているのです。

するとそこへ佐野政言本人がやってきて、頭をさげ、父の無体を謝ります。耄碌しているのだと訴えると、叫び暴れる父を連れて出て行くのでした。

意次は系図のことはさっぱり忘れており、耄碌は厄介だと笑い飛ばします。

と、意知が冷静に池に投げたことを説明します。

ようやく思い出す意次。意知が、政言を引き立ててくれるよう頼むと、めぼしい役目は空いていないと面倒な顔をするだけです。

そして意知に自分で引き立てよ、と丸投げ。

意知は、城内で出会った政言に優しく声をかけ、家治の狩りのお供に政言を推挙したと告げます。

その様子を遠くから眺めていた一橋治済が、あれは誰だと表坊主に確認しております。表坊主とは案内を務める役で、情報収集をする機会があるものでした。

狩りの当日、佐野政言は鳥を射ています。

しかし、獲物はあがってきていないとか。政言は獲物を確認するも、確かにおりません。まだ林の中にいるのではないかと、意知と共に探しに行きます。

政言が、意知に頭を下げると、意知は穏やかに「政言が上様の目に留まればよい」と励ましている。

結局、獲物は見つかりませんでした。

徳川家治の前で頭を下げるしかない政言。意知も家治たちを待たせてしまったことを詫びています。

すると「友を信じる意知の心根がよい」と褒める家治。

政言は、とぼとぼと重い足取りで帰宅するしかありません。

父の政豊は、狩のお供を務めたのならば、刀だけでも連れて行ってもらいたかったと機嫌の良さそうなのが政言の心を余計に重くする。

と、そこへ何者かがやってきて、話があるといい出すではありませんか。平賀源内を罠にはめた丈右衛門と同じ男のようです。

名を控えながら、その男がスッと差し出してきたものは、政言の矢が仕留めた獲物でした。なんでもこの男もあの狩にいて、意知が獲物を隠す場を見てしまったと語るのです。

「偽りだ」と政言は信じませんが、見てしまったものは仕方ないと男は訴えてきます。

こうして暴露することは、田沼側に知られたら危険であるにもかかわらず、佐野殿がお気の毒だからわざわざやって来たのだと。

その後、煙草屋の看板が燃え、そこで浪人らしき男が射殺される不穏な場面が入ります。この煙草屋は平秩東作の店でしょうか。

※続きは【次のページへ】をclick!