こちらは5ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第27回願わくば花の下にて春死なん】

をクリックお願いします。

桜の花を二人で見られたら

身請け前の誰袖に、蔦重が美人画を贈っています。カボチャから相手との出会いを聞き、歌麿に描かせた絵です。

誰袖は蔦重の顔をそっと触ります。なんでも嫌な客に当たったときは、この顔を心のうちで相手に被せて愛想良く振る舞うようにしたのだとか。

まあ現実逃避っちゃそうですが、これも蔦重が瀬川と夫婦になれなかった一因だと思いやすぜ。

花魁が美男とくっついたとなりゃ、客だって「やはり花魁もイケメンに限るよな」と現実を思い浮かべちまさ。吉原は騙してこそだからな。

それもこの絵の日、意知と出会うまでだと誰袖は言います。

大文字屋もうまくやったと満足しつつ、皆花魁のように逞しい腹黒になって欲しいと言います。

吉原はぼーっとしていて幸せになれる場所じゃないと言いますが、それで果たしてよいのかどうか。そんな危険な策を練り放題の場所になったら痛い目みますぜ。

蔦重はいつか本当のことを言えるようになったら、本にしたいと言い出します。

生きる女郎の励みになると言いますが、そんな実録スパイじみたものを書いて出していいもんですかね……。

誰袖は美しく描くならよいと言いますが。

桜が咲き、鳥が鳴く春の空の下、誰袖は蔦重がすっかり日本橋らしくなったと言います。

蔦重は自分はいつになっても吉原者だと返しております。

雲助に今日会えるのかと蔦重に聞かれ、誰袖は微笑みながらこう答えます。

「今宵は二人、花の下で月を見ようと。西行は花の下にて死なんとか……雲助袖の下にて死にたし……だそうで」

そう雲助作の狂歌を詠む誰袖です。

そのころ意知は江戸城の廊下にいました。花見の約束ゆえ居残りはしない……とのことで、微笑みながら歩いてゆきます。

蔦重が無邪気な顔をした彼女に声をかけます。

「かをり。とびきり幸せになれよ、二人で」

「言われずとも、んふ……誰よりも幸せな二人に」

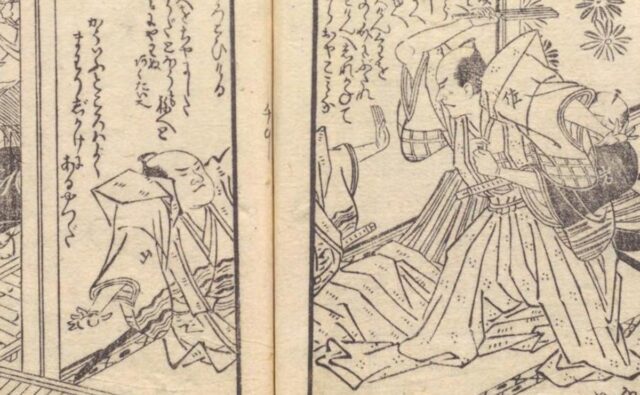

江戸城では、佐野政言が意知を呼び止め、刀を抜くのでした。

田沼意知(左)に斬りかかる佐野政言/国立国会図書館

MVP:佐野政言

今年の大河は時勢をうまく反映しているとされます。

社会システムが限界に達し、それが人の心身をいかに蝕むか、じっくり見せてくる作品といえます。

この時代、武士の苦しみというのは、父祖の期待に応じられないこと。上回ることができない頭打ちの状態にあります。

禄高は上がりません。

恋川春町、朋誠堂喜三二、大田南畝のように才能でもなければ、満足感付きの副収入を得ることもできません。

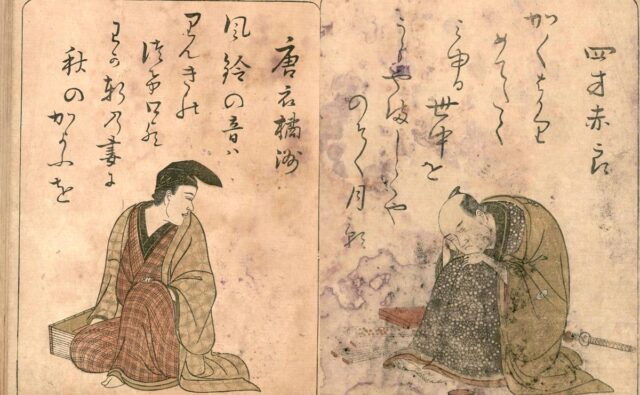

唐衣橘洲(左)と大田南畝(四方赤良)/国立国会図書館蔵

時代劇の定番描写として内職に励む浪人があったものです。傘張りなどをして副収入を得ているわけですね。

実際のところは浪人ではない旗本御家人も、そうして副業でもしなければ生きていけなかったものです。

佐野だけでなく、どこの桜も咲き誇らないことが当たり前。それなのに咲く田沼がおかしい。そういう時代に到達しているのです。

そんな絶望感から自暴自棄になる姿は、アメリカのバンス副大統領の『ヒルビリーエレジー』を思い出してしまいました。

さしずめ「佐野桜哀歌」ですかね。

上の世代のように上向きになれない。期待に潰されそうになっている。そして破滅へ向かってゆく。

そんな佐野政言は江戸時代中期ならではの人物というよりも、現在世界中で増えている絶望する人々を思わせてなりません。

絶望の発散は時代と国により異なってきます。

江戸時代中期の武士である佐野政言は刃傷沙汰からの切腹へとなるわけです。

嗚呼、武士は辛い……その辛さをこんなに綿密に描かれてどうすればよいのか。

ちなみに、武士の困窮はどうなっていくのか。

再来年の大河ドラマの予習もしておきやしょう。

幕末に向けていく時代、日本を知った外国人たちは、ブシドーに感動したかというと、そんなわけはありません。

やたらとキレやすいうえに独自のルールを振り翳し、破る外国人だと見做せばサムライソードで殺しにくる、恐るべき存在だと思っておりました。

それのみならず、1852年(嘉永5年)にイギリスで刊行されたガイドブックには、こうあります。

日本は支配される側よりもする側が苦しい珍しい国。

帝も将軍も武士も、船室のベッドにくくられて自由のない生活をしているのだ。

ヨーロッパ人からみれば、彼らの境遇はガレー船を漕ぐ奴隷のようなものである。

それと比較しますと、支配される側の町人もルールに縛られてはいるし、尊敬されることはないものの、武士よりははるかにマシだと分析されております。

こうした記述を読みつつ、今回の佐野を見ていると、追い詰められた武士の境遇は本当に酷いものだと思わざるを得ません。

そこを踏まえまして、武士道に対する礼賛は一体何なのかと疑念を覚えずにはいられません。

自分たちはそれを誇りに思うかもしれませんが、「ガレー船の奴隷であることをそんなに誇るもんか?」と突っ込まれかねないということですね。

「俺には武士の魂がインストールされているんだ!」という方。

SNSのバイオに「おもしろきこともなき世をおもしろく」と書いている方がいます。

でも歴史が本当に好きなのか、あっしは疑問を抱いちまうもんでして。

武士は海外から見れば“ガレー船の奴隷”にもなりうるし、高杉晋作の愉快なライフハックには、前述した女郎転売で利益を出したことも入っているわけでして。

歴史を知ると、わけわからんトリビアで己を飾ることは少なくなるもんだとあっしは思いやすがね。

総評

今回は誰袖、田沼意知、佐野政言の悲劇が目につきます。

それだけでなく、ある重要な要素、歴史の転換点も見えてきます。

それはインテリジェンスですね。

情報の収集と分析、諜報といったことを指します。

今回はどこかモヤモヤと気持ち悪いものがつきまとっています。

それは情報がどこから漏れて、どう広まってゆくのか。情報汚染であるインフォデミックの様が描かれています。

今回の展開は『鎌倉殿の13人』での善児を連想させます。

しかし、大きな違いがある。中世の善児は己で刃を握って直接標的を始末しておりましたが、近世では情報だけで相手を殺せるようになりました。人類社会の変貌を感じさせます。

このドラマは紛れもなくコロナ禍経験を踏まえた作品であり、その問題点も掘り下げていると思えるのです。

日本の歴史における諜報というと、忍者が目立ちすぎてかえってわかりにくい弊害があると思います。

江戸時代後期の『甲子夜話』の時点で忍者は話が盛られて弊害が出始めています。

こういう乱世の諜報、いわば『孫子』「用間篇」のようなものも軽視できませんが、平時でも国家運営のためにはインテリジェンスが必須となってきます。

北東アジアの近世史で考えると、中国明朝が先行します。

思想統制にも暗躍する、皇帝直属の諜報機関にして特殊警察である「錦衣衛」が創設されていました。

猜疑心が強い初代皇帝・朱元璋のもとで組織された錦衣衛は、臣下のプライベートまで探りを入れる恐怖の組織であり、かくして思想や情報が統制されてしまうのです。

日本ではどうか?

というと『べらぼう』の時系列で変わってくることがドラマを見ているとわかります。

劇中では情報網が極めてゆるい。漏れっぱなしです。

政治批判も狂歌でできるし、張り紙も江戸市中にあふれています。

江戸城内の幕臣も、日本橋の地本問屋も、そして吉原も、情報のごった煮の中で生きていることが今回描かれております。

島津重豪にせよ、どうしてそんな重要書類を入手できたのか?

この転換点が『べらぼう』後半の重要な点です。

その前触れは今回からも見てとれます。

佐野政言を地獄に追い詰める一橋治済。

彼は情報を取り入れ、それを用いて策を練ります。そして田沼親子は追い詰められてゆくのです。

田沼意次のあと、松平定信の時代になります。

松平定信/wikipediaより引用

定信は優秀なのですが、歴代幕臣でも際立って猜疑心が強いといえる。

定信は明代に政治に深く取り入れられていた朱子学に傾倒しておりましたが、情報統制についても朱元璋をロールモデルにしたのではないかと思えます。

実は吉宗も、朱元璋の統治を参考にした思える政治を行なっております。

しかし吉宗と定信は性格や時代も差もあるのか、定信は朱元璋の悪い面まで取り入れてしまう。

錦衣衛のような大規模な特務機関は作りませんが、厳しい情報統制を行い、目を光らせるようになるのです。

これを定信の性格由来ではなく、一橋治済のインテリジェンスを駆使した謀略への危機感ゆえにそうするとドラマは誘導しているように思えます。

極めて秀逸な描き方です。

研究者がこういう発想の飛躍をすることは憚られるものの、フィクションならば点と点を繋げて飛躍させてもよい。

今年の大河ドラマはその飛躍のさせ方が抜群にうまい。

治済の暗躍と情報漏洩を絡めてゆく様は実に「こうきたか!」と膝を打ちたくなるほどの絶品ぶりです。

一橋治済をこうも悪どく描くことの是非についていえば、異議がないどころか大変素晴らしいと私は感服しております。

治済は将軍でも老中でもない。

それにも関わらず、幕政に大きな悪影響を与えた人物です。

息子の家斉に子作りを勧め、彼が従ったものだから、将軍の子が大勢溢れることになります。

しかし、将軍の子はその辺に捨て置くこともできません。

女子は豪華な道具つきの嫁入り先を探す羽目になる。男子は官位を釣り上げて大名の家に送りこむ羽目になる。幕府財政はますます破綻に向かうわけです。

この治済被害者の会には、『逆賊の幕臣』主人公である小栗忠順はじめ、幕臣も入れても良いかもしれません。

松平定信はロシアが通商を迫ってきて大変な局面に立ち向かうこととなり、防衛や外交について策を立てます。

それが治済の無茶振りにより解任させられ、計画からやり直しになり、先延ばしにされてしまうのです。

幕末の幕臣はどの時点であれば幕政を建て直せたのか、さんざん考える羽目になりました。

そのうえで小栗忠順はこう言い切ります。

小栗忠順/wikipediaより引用

「“どうにかなろう”。この一言が幕府を滅ぼしたのだ」

ペリーがやってくるもっと前、ロシア南下の時点で対策を練っていたら、こうも破綻していなかっただろうに。

なぜ外交の課題を棚上げにしてしまったんだ!

そんな苦しみが伝わってくる言葉です。

治済の影響が濃い家斉の時代、幕府の破綻は取り返しのつかないところまで進んでゆきます。

それを踏まえれば、治済の猛毒ぶりはもっと知られてよいもの。今年の大河ドラマは実に意義ある描写の連続なのです。

あわせて読みたい関連記事

-

なぜ田沼意知(宮沢氷魚)は佐野政言に斬られたのか?史実から考察

続きを見る

-

佐野政言(矢本悠馬)は田沼意知を斬りつけ 事件後どうなった?

続きを見る

-

土山宗次郎の生涯|貧乏旗本が誰袖花魁を身請けして迎えた惨い斬首

続きを見る

-

『べらぼう』橋本愛演じる“てい”は勝ち気な地女~蔦重とはどう結ばれるのか

続きを見る

-

『べらぼう』ひょうろく演じる松前廣年(蠣崎波響)史実ではアイヌ絵で有名な凄腕絵師

続きを見る

【参考】

べらぼう/公式サイト