こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第27回願わくば花の下にて春死なん】

をクリックお願いします。

米不足が人心を荒廃させる

一向に値下がる気配のない米価をどうするか。

一堂で対策を練っていると、大阪から江戸への下り米を増やすうことはできないか?と意知が確認しています。

聞けば、伊勢や尾張でも高騰しており難しいようで。

大阪から江戸へ到達する前に売られてしまうとのことです。

思わず三浦が「印旛沼の普請が間に合っておりましたらなぁ……」と漏らす。

これが当時の国力が頭打ちになった一因を示しているともいえます。

乱世がやっと終わった江戸時代初期は、未開拓の土地がありました。米を増産すれば右肩上がりになる。しかし時代が進めば新田開発できる土地はなくなり、ジリ貧です。

浅間山噴火と異常気象が米価高騰の決定打ではありますが、当時の政治がいかに危うい基盤の上にあったかも浮かんでくる場面ですね。

場面は耕書堂へ。大文字屋がつよに髪結をされています。

手にしているのは前回作り上げていた狂歌集で、どうにも売れなかったようで。

景気が悪いと苦い口調で返しつつ、吉原の賑わいを逆に尋ねる蔦重です。

と、なんでも「へっこき次第で景気のいい連中」は派手に金を使っているから食えているのだとか。

一方で身売りは増えているようです。

北から逃れてきた母子が「親子で女郎をやらせてくれないか」と頼み込んできたこともあったのだとか。しかも、女衒も通さず直接やってきたそうです。

つよは、今は江戸に来ても食わせても雇ってももらえないという事情を説明します。

どの文化圏でも近世都市が発達すると、そこに吸い込まれるようにして人が集まってくるものです。

しかし、将軍様のお膝元がもはや疲弊し切っているのでした。蔦重は握り飯ひとつも出せない現状を嘆き、こうつぶやきます。

「どっちが忘八なんだか……」

人を助けたい心の芽生えを感じます。ていなら眼鏡を押し上げつつ、「仁」の心だというところでしょうか。

そのていがお茶を出し、部屋を出てゆきます。つよの髪結も終わったようです。

お茶は今と同じ煎茶ですね。

日本では南宋の頃に伝わった抹茶を長らく飲んできました。『光る君へ』のまひろが太宰府で驚きつつ飲んでいた場面はそれを表しております。

中国では明代に抹茶禁止令が出され、煎茶に置き換わってゆきました。今の中国では抹茶リバイバルの機運も高まっているそうです。

日本での煎茶は、『べらぼう』が始まる前の江戸時代前期、庶民でもお茶を飲めるよう黄檗宗の売茶翁という僧侶が広め、定着してゆきました。庶民の新しい飲み方ってことですな。

それにしても、なぜ大文字屋はわざわざ日本橋まで来たのか。

蔦重は田沼の評判を聞きたがっています。「悪の権化」呼ばわりを気にしているのですね。

その状況は大文字屋も同じで、もう身請けは流れると思うべきかと暗い顔をしています。

身請け話自体が初めて聞く話で、驚くばかりの蔦重。

米価が下がって田沼の評判も持ち直せば身請けすると、意知様が請け負っていたと大文字屋が語りますが、それも今回の対策次第で、お流れになりそうだと悲観しているのです。

でも、これもとんでもねぇ話っちゃそうですぜ。こんなもんが市中に流れたら、ますます評判が下落しまさぁ。

ただでさえ、田沼周辺には淫らな醜聞がつきまとっております。

意次は大変な美男子で、大奥でも大人気でした。顔が良いだけでなく、身のこなしや態度が総合的によろしかったのでしょう。

家治にお知保の方を勧めたのも意次で、家治はその条件として「そなたも妾を持て」と勧めたなどという話もあります。

田沼は新参者で古くからの付き合いがないため、姻戚関係や大奥人脈も活用して政治的に泳ぎ切らねばなりません。

そんな事情も悪い方向に解釈されてしまうのですね。

米の値を下げれば一挙五得

このあと蔦重は、身請け話が暗礁に乗り上げていることを歌麿に漏らしています。

そこへていが入ってきました。

彼女が来たなら、歌麿は座布団を譲って奥へ座るしかない。このときの諦め切っているようで不満げな顔がなんともいえませんぜ。

「“一挙両得”と申します。ご存知ですか? ならばここは“一挙五得”となさるがよろしいかと」

ていが再び四文字熟語を出してきました。しかも軍師みてえなこと言い出しましたね。蔦重はこういうセンスが好きなんだな。

歌川国芳『通俗水滸伝豪傑百八人之一個・智多星呉用/wikipediaより引用

さて、策はこうだ。

◆米価が下がるどんな得がある?

①女郎さん誰袖の身請けが成立する

②田沼様の評判も持ち直す

③市中(江戸の住人)も助かる

④流民(江戸の外から来た人)にも施しが行き渡る

⑤旦那様の願いが叶う

スラスラと述べますが、蔦重が「おていさん、聞いてたの?」とボソッといいます。

これが今回のテーマで、情報はどう漏れて流れるか、そこが重要だと思いやすぜ。

蔦重は面白がっておりやすが、この理詰めぶりは参っちまう人もいると思います。北尾政演とかさ。

蔦重としても米価を下げたいけど、お上が何をしてもできねえと返すしかありません。

そこで、ていは、いつものように知恵を絞ることを提案します。町からお上に献策――それが日本橋らしさだと彼女は言うのです。

蔦重は一瞬驚きつつ、すぐに理解し軽く頷いています。それを見ていた歌麿は「もうやってられない」とばかりに立ち上がり、去ってゆく。

蔦重は旦那衆に声をかけると言い出し、ていと策を練り出しました。

これがていの求めていたものでしょう。

イケメンとイチャイチャとかそういうのではない。自分の意見を聞いて、理解し、次へと移ってくれる。そういう関係性が欲しかったのだと見ていてわかります。

「日本橋らしさ」というのもどういうことか?というと、民衆の意見をお上に届ける、そういう特権的な性質を踏まえたものだと思えます。

有名な例が徳川吉宗の目安箱ですね。

民衆の声を聞き入れる民主主義というと、古代ギリシャが始点とされることが多いものです。

他の文化圏で無かったのか?かというと、そういうわけでもない。

江戸時代の民衆は無知で一方的に搾取されるものではないという、そんな偏見への異議申し立てをこのドラマは感じさせます。

うなだれながら外を歩く歌麿と、提灯を手にして夜の街にいる鶴喜の姿が……。

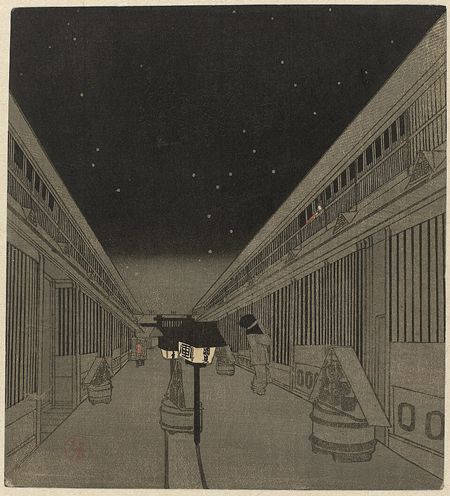

本作は、夜間照明の使い方がとても美しく、それこそ浮世絵の描いた夜景を思わせるものがあります。

歌川国貞『夜の吉原』/wikipediaより引用

人間が広く夜間盛んに行動するようになるには、いくつか条件設定があります。

『光る君へ』の平安時代だって、貴族ならば夜に読書や執筆はできたことでしょう。

それでも、あのドラマの夜の場面で印象的なのは月の光でした。劇中でも引かれた「蛍雪の功」とは、蛍の光や雪の反射で書物を読むという意味。

そもそも古代には、灯りそのものがない環境の方が多い。

江戸時代ともなると、その状況は一変。

精油技術も発達し、夜間に活動ができるようになり、それこそ吉原のような施設もできあがる。

それだけに江戸時代を舞台にしたドラマというのは、夜間撮影や照明の使い方が見どころとなるわけです。

※続きは【次のページへ】をclick!