こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第28回佐野世直大明神】

をクリックお願いします。

恨みが石となって葬列を襲う

田沼意知の葬列が、多くの人々に見守られつつ、しずしずと進んでゆきます。

魂の抜けたような顔で“かをり”この列を見ていることに、蔦重たちが気付く。

物乞いが行列に近寄り「田沼様、どうかお恵みを!」とすがると、すげなく追い払われてしまう。

するとここで葬列に石が投げられました。

「天罰だ、思い知れ! そいつが物乞いになったのはお前のせいだろ!」

職人風の男が煽動します。裏舞台で暗躍する“丈右衛門”ではありませんか。

江戸のド真ん中で、べらんめぇ口調でもないのは不自然ですが、興奮した江戸っ子は気づかず、次々に石を投げ出します。

「まいない(贈収賄)田沼!」

「地獄に堕ちろ!」

ニッと微笑み、消えてゆく“丈右衛門”。

入れ替わるように出てきたのは誰袖です。葬列に懸命にしがみつくと「田沼の女か?」と言われてしまう。

突き飛ばされ、地面に伏せ、頭を下げるしかない誰袖。

桜の化身のようであった彼女がまるで落ちた花のように踏み躙られ「どっちが外道なんだよ!」と叫び返すしかありません。

蔦重が助け出そうとし、気鬱の病だと庇い、助け出します。

助け出され声をかけられても、親父様であった大文字屋を突き飛ばしてしまう誰袖。

「何をしんした……あの方が。石を投げられねばならぬほどの、何を! 仇を討っておくんなんし! 仇を……」

涙ながらにそう叫ぶしかありません。誰も何も言い返せない。

佐野政言は静かに切腹に臨み、命を終えます。

佐野の桜は、咲くどころか散りました。

切腹の場面を見事な所作とサウンドエフェクト付きで再現する、素晴らしい機会でした。

死人相手に仇を討つには?

蔦重が、死人相手に仇討ちをする方法がないか、皆に尋ねています。

唐来三和が声をかけると、生えたキノコのようになんでいるのか!と突っ込む蔦重。それでも追い出しません。

怨霊なら折伏だ、とつよが答えると、そもそも折伏は仇討ちなのかとていが言い出しました。

怨霊からすれば成仏させられるのだから、よいことではないか?というわけで、蔦重はおもしろいと感心しています。

すると唐来三和が、唐(から)の死人の仇討ち話を語り出します。

仇討ちをしたい男が、死人が集う村に行く。男も疑いつつ行くと、たくさん死人がいる。そこで仇討ちをしようとすると、金品を巻き上げられてしまったのだとか。

オチとしては、死人の村だと噂を立てたフェイクでした。仇討ちに来た者から金品を奪い、金儲けをしていたそうです。

これもなかなかおもしれぇ話でさ。

まず、唐来三和はどこでこの話を仕入れたのか。ってぇと、長崎経由の清から輸入された白話小説の類でしょう。

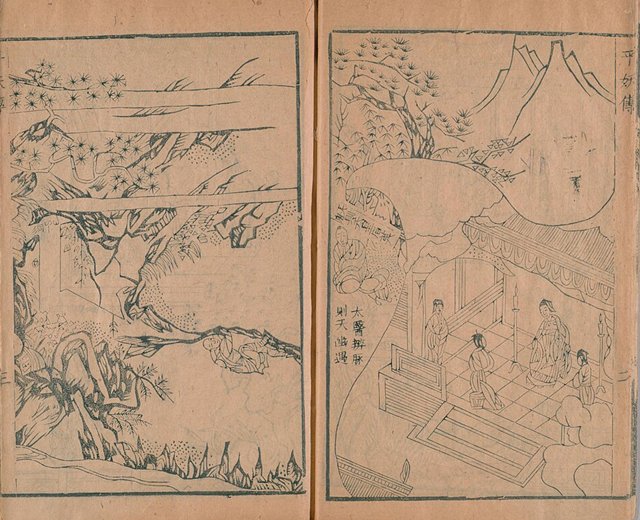

『三遂平妖傳』/wikipediaより引用

中国では明代後期に小説文化が発展し、相当数が出回ります。しかし当時の日本は戦国時代であり、明も海禁政策を取っていたので直接入り込むには時間がかかります。

結果、江戸時代になり、清と出島で交易が始まると、ようやく輸入されてきました。

ただし、文語よりも口語(白話)に近いので、日本人からすると読解に時間と労力がかかり、ようやく翻訳体制が整ってきたのがこの時代でした。

明清文学に長けたことを強みとする最大の作家が、後半に登場する曲亭馬琴となります。

曲亭馬琴(滝沢馬琴)/国立国会図書館蔵

そして冥府のシステムでも。

日本では、死人が三途の川を渡ると、直接、閻魔大王の元へ向かいます。わりとシンプルです。

浮世絵はじめ、絵画でもダイレクト閻魔大王直送システムを背景に描かれています。

安土桃山時代に描かれた閻魔/wikipediaより引用

これが中国では、白黒無常という二人組の死神が迎えにきて、いったん魂を回収します。

中国は冥府もシステム化がなされており、なかなか複雑。そうなると途中で死人が集って順番待ちするような場所があっても、納得できるのでしょう。

唐来三和の話を聞いていたみの吉がツッコミを入れておりましたが、日本人にとっては馴染みがないってことですね。

三浦は意知に「死神が近づいてくる」と言ってはおります。とはいえ、具体的な死神の像は曖昧なので多様な解釈があるものです。

無常(死神)の塑像・重慶市/wikipediaより引用

蔦重にせよ、これじゃ仇討ちになれないと突っ込みました。唐来三和も「幽霊に仇討ちはできぬ」とまとめてきました。それじゃダメじゃねえか。

佐野様のおかげで米が安くなった!

田沼意知と佐野政言の死は、世にあらぬ噂を流し始めました。

いやさの善左で

血はさんさ……

佐野善左衛門政言を讃えるような歌が、江戸市中を流れているのです。

蔦重は、新之助とふくが入る長屋へ案内。

道中、聞こえてくる江戸の人々たちの会話は、安い米の噂でもちきりでした。

なんでも佐野の切腹以来、米価が下がったとかで、江戸っ子たちは佐野のおかげだと崇めるようになってまさ。

田沼親子の主導してきた政策が、軌道に乗ったタイミングなんでしょうな。

うんざりした顔の蔦重。新之助とふくもその話を聞いています。

長屋を掃除しながら三人が話しています。

新之助は蔦重が田沼贔屓であることに理解を示しています。彼は平賀源内の元におりましたし、戯作者や狂歌師界隈の動向や、田沼のことを理解できるわけですな。

蔦重にしても、田沼が聖人君子とは思っていない、政治はわからないと前置きしつつ、斬った方が称賛され、斬られた方が批判される流れが理解できないと言います。

新之助は『忠臣蔵』然り、江戸はずっとそうだと言いました。蔦重もこれを認めざるを得ません。

するとそこまで無言だったふくがつぶやきます。

「蔦重はなんだかんだで、明日飢えて死ぬって目に遭っちゃいないだろ。私は拝んで米の値が下がるなら、いくらだって佐野って人を拝むよ」

「それほどに、ひもじかった、苦しかったということだ」

新之助がそう妻を庇います。白粉を塗り、華麗な衣装を纏い、鼈甲の簪をつけていた花魁も今や昔。そこにいるのは、日焼けし、くたびれた農婦です。

吉原女郎のその後も対照的です。

思えば瀬川は、花魁のかたちを保ったまま消えてゆきました。しかし、うつせみは泥に塗れて疲れた女になった。誰袖も魂がどこかへ飛んでいった。

本を読む瀬川『青楼美人合姿鏡』/国立国会図書館蔵

女郎とは何かを知るには、その後の姿を描くことも大事だと思えてきます。

ふくはこう付け加えます。

「悪いね。世話になってる身で、えらそうに」

「いえ、ためになりまさ。そうか……そういう心持ちなんですね、世の大方は」

そうしみじみと蔦重が語ったところは、大河ドラマ、日本人の歴史観がつきつけられた気がしまさぁ。どうにも他の文化圏と比べて「稗史」や「野史」と呼ばれる目線からの読み解きに冷淡なんですね。

同じチームの『麒麟がくる』のとき、そうした目線を代表する駒、望月東庵、以呂波太夫に対しては罵倒すらありました。

彼らは誰も殺しもしないし、妨害をしているわけでもない、善良な人々といえる。それでも歴史に名を刻まなかったものが目立つだけで、ああも罵倒されるのかと私はゾッとさせられました。

「正史」の為政者目線に立つ民衆があまりに多いことが、日本の問題ではないかと私は懸念していました。

それに対する一つの答えが、こうした対話に表れている気がします。誠意あるドラマです。

※続きは【次のページへ】をclick!