こちらは4ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第28回佐野世直大明神】

をクリックお願いします。

志は無敵だ

蔦重のもとへ三浦庄司が訪れ、かしこまった口調で田沼意次からの書状を渡してきます。

そこには彼なりの決意がありました。意次は我が子の仇討ちをすると決めたのだとか。

意次は徳川家治に向き合い、逆縁はこれほど応えるものなのかとしみじみと語ります。そうですね、家治も我が子の徳川家基を失っています。

徳川家基/wikipediaより引用

家治はそんな意次に対し「できることはないか?」と気遣います。

すると意次は仇討ちの決意を主人にも語る。米価対策など、意知が生きていればしたかったことを実現するとあらためて決意するのです。

相手の思うようにはさせず、家治と意知の名を後世に残すことこそ、仇討ちだと彼は結論づけたのです。

そして、卑劣な手で奪い取れるものなど何一つない――そう見せつけることを誓う意次でした。

直後に、意次は、その卑劣な男と対峙することになります。

「おお〜主殿! なんと痛ましい姿に!」

一橋治済です。

意次は軽くいなし、亡き右近将監様(“白眉毛”こと松平武元)のような貫禄が出てきたものだと思っていたと返します。

-

松平武元『べらぼう』で石坂浩二演じる幕府の重鎮は頭の堅い老害武士なのか?

続きを見る

強がりだと喝破した治済が「掌中の珠のような子を失った」と一見気遣うようで実際は傷口に塩を塗っていると、意次は「何も失っていない」と返す。

あやつはここにいる。意次は意知の遺髪を胸に入れているのです。

そしてもう、毒にも刃にも倒せぬ者になったと言い切り、「志」だと彼は続けます。

「志は無敵にございます。己が体を失うとも生き続け、今は私の体の中に。私が体を失うても誰かの中で生き続ける。もはや失いようがございませぬ。ではこれにて。それがしにはやらなければならぬことが山のようにございます」

意次が蔦重に渡した書状にもこう記されていました。

生きて、あいつがなしたであろうことをなしていく。それが俺の仇の取り方だ。お前がどんなふうに仇を討つのかよければそのうち聞かせてくれ――。

蔦重は、意知が生きていればなしたであろうことを想像します。

誰袖改めかをりと、満開の桜を眺めたことでしょう。本当だったら、身請けされ、笑っていたはずのかをり。ずっと笑っていたはずのかをりのことを、蔦重は考えています。

その書状を横から覗いていたていは、「ご無礼いたしました」と頭を下げます。情報漏洩はこういうことからするわけですな。ただ、彼女はこうも付け加えています。

「心得ています。お口巾着で」

動作を伴う姿が愛くるしく、蔦重も真似ています。

「つったじゅうさぁ〜ん!」

そこへあの北尾政演がやってきました。

山東京伝/wikipediaより引用

小股でチョコチョコやってくると、一口乗らないか?と何やら打診してきます。

「手拭合」という手拭い柄パターン集を作っているそうで、蔦重にも入銀の話を持ちかけてきたのですね。

蔦重はその一枚を手に取り「こいつならできるかもしんねえ。こいつなら、もう一度あいつを笑わせられぬかもしんねえ」と言い出す。

そのころ田沼意次は、平秩東作が行方不明になったという報告を受けております。

なんでも土山とのやりとりが途絶えているとか。

蝦夷地を回っているかと思ったら、どうもそうではないようで……。

村上という商人に使いを送ったものの、松前の役人の見張りがついて近づけないそうです。東作の煙草屋も火災で焼け落ち、生きていないかもしれないとのこと。

意次が愕然としていると、家臣の楠が門前の行き倒れから預かったものを持ってきました。

三浦が受け取り、それを意次に差し出します。

平秩東作が命をかけて守り抜いたものは何だったのでしょう?

MVP:“丈右衛門”

江戸市中の声が政治を動かしかねない様子が描かれました。

大河ドラマの歴史において画期的なことでしょう。

元花魁であった二人が、対照的にその声を拾います。

誰袖は、意知が石を投げられるほどのことをしたはずがないと訴えていた。彼女は女郎として囚われの身であっても、衣食住は保障された吉原で生きてきました。

一方で浅間山の側にいて、飢えに苦しめられてきたふくは淡々と、祈れば米の値段が下がるならばそうするという。

その前置きとして、本気で飢えたことのない蔦重という、上層にいる人間にはわからないとも付け加える。

これは現代でも起こり得ることであり、私たちの世界が直面させられている分断の兆しがここに見えてきています。

『光る君へ』の頃とも違います。あの世界観でも貴族と平民は隔てられていたものの、生まれつきの身分差であり、互いにそこまで直面させられてもいないものです。

しかし近世となると、民が格差を知るようになる。

民意をなんとかして届けられないかと模索することになる。

今回はその流れがうまく描かれていたのではないでしょうか。

日本では気候変動による政治変動が、フランス革命とまではゆかずとも、段々と起きてゆくことが見てわかります。

民衆は、自分たちの声が政道を動かすかもしれないと目覚める一歩が見えてきた。

蔦重自身も「政道のことはわからない」と言いつつ、自分の意見があって動いていくことがきっちりと示されている。

しかも彼は本屋らしく、出版物でそうしていくことがみてとれます。

今年の大河は例年よりずっと生々しく今の世界に通じていると言われますが、作り手が意識的にそうしているからこそだと私には思えます。

民意の動き方にも、分断があります。

誰袖や蔦重のように、読み書きができる層。

ふくのように、生活苦にあえぐ層。

排外的な主義主張は、生活苦から生じるという言説があります。

確かに物乞いたちが田沼に石を投げるとき、自分自身の苦境を込めて投げていることでしょう。

しかし、“丈右衛門”という煽動者もいます。民意に火をつけて煽ることで、己を有利にしようと目論む者です。

これは歴史において往々にして考えねばならないことと感じます。

幕末の場合、徳川斉昭や長州藩過激派のように尊皇攘夷を煽ることで、己の立ち位置を有利にしようとする動きがありました。

一方で江戸っ子たちも排外主義に煽られてゆきます。

横浜開港により輸出が増大し、物価が上がり、生活苦が増すと「これもあの異人どものせいじゃねえか!」と煽られてしまうわけです。

今日高まりが懸念される排外主義も、“丈右衛門”がいるのではないか。煽られていないか。そう考えてみることは大事なことでしょう。

「生活苦ゆえにこの人はきっと排外主義なのだなあ」

そう決めつけてしまうと、暗躍する“丈右衛門”を見落としてしまう。きっちりそこは見極めたいものです。

総評

今回は山場であり、どう描かれるのかずっと気になっていたところでした。

それというのも、史実を見るうえでは、蔦重たちは佐野大明神仕立てで黄表紙を出しています。

ドラマでは田沼意次と意知に好意的なので、そこをどうするのか気になっていたわけですが、ひねりのある展開になりそうですね。

さて、今回の田沼意次に感動した方には申し訳ありませんが、果たして彼の「志」が生きているかどうかという点に注目してみたいと思います。

前述の通り、幕末になってから「田沼政治がちゃんと行われていればよかったんだ」と嘆いた川路聖謨からすれば、暗い顔になるでしょう。

川路聖謨は志あればこそ、幕府崩壊と共にピストル自殺を選んだ悲劇的な忠臣です。

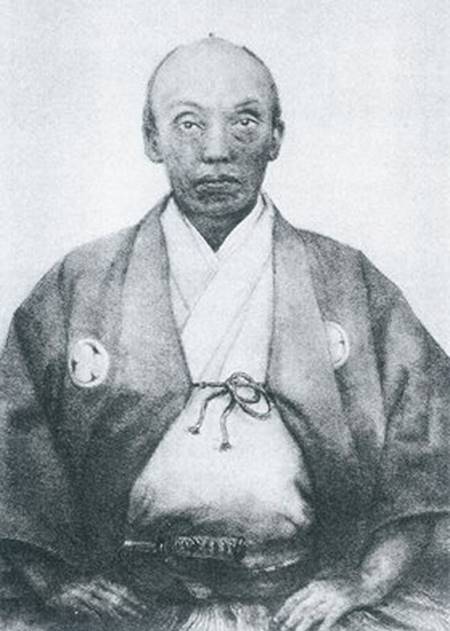

川路聖謨/wikipediaより引用

『逆賊の幕臣』の小栗忠順はもっと痛烈にまとめています。

「“どうにかなろう”。それが幕府を終わらせたのだ」

課題を先送りにした結果が、このザマだ、志だけではどうにもならん。そう嘆いているように思えます。

これも一橋治済が悪い。

田沼意次は、「志」を持ち出しました。あれは政治に関与できない治済には、そもそも持ちようがないだろうという煽りと解釈できなくもありません。

確かに御三卿は将軍の血統を残すのみで所領もありません。子作りだけしか役目がないとはいえる。

しかし、治済はこの子作りを利用して政治に関与したのだから、実にたちの悪い人物です。

将軍でも老中でもないため、日本史教材にすら掲載されにくいのに、幕政に暗い影を落とすことになる。

今回無邪気な顔をしてカステラを頬張っていた我が子の家斉を操り、自分の好きなように政治をやらせるのです。

その混乱の最中、取り組むべき課題は放置され続ける。

おまけにこれは重要な点なのですが、家斉時代にヨーロッパはフランス革命とナポレオン戦争を通過することになります。

するとどんどん世界進出が広がってきて、幕府の対応すべき課題も増えてゆく。

先送りにせず一つ一つ対応すればよかったのに、膨れ上がるばかりで、いざ幕末の頃にはもう手遅れになっていたのでした。

小栗忠順ら幕臣は極めて有能でしたが、とにかくもう対処できず……それでも小栗が取り組んだ近代化への試みは不滅かつ生きているということを『逆賊の幕臣』は描くことでしょう。

話を戻しますと田沼意次の「志」が伝わっていなかったことの答えは、私たち自身が知っているはずです。

今回のドラマが始まる前、こんな風に思っていませんでしたか?

「田沼意次といえばあの悪どい汚職政治家のはずなのに、渡辺謙さんが演じるなんて意外だな」

それが答えだと思うのです。

現在の田沼は、改革に挑んだ政治家として日本史でも歴史総合でも習いますので、賄賂のイメージはやや上の世代のものでしょう。

田沼意次/wikipediaより引用

鎌倉幕府が始まったのが「イイクニ(1192年)」か「イイハコ(1185年)」か、そんな歴史知識以上に大変重要な認識ですよね。

もしかして、私たちは何かの力に動かされて、田沼意次を悪党と思い込んでいなかったか?

自分たちの人生に“丈右衛門”がいなかっただろうか?

そう示すとすれば、まさにべらぼうな話だと思いやすぜ。

これは田沼意次一人の問題でもなく、江戸時代は重要性が高い割に過小評価されがちで、国家ができあがってゆく近世という重大な時代にも関わらず、軽視されてきました。

明治維新までは眠りこけていて無価値。明治の素晴らしい元勲によって日本は近代国家としえ世界の中心で輝くようになった――そういう刷り込みはあったのではありませんか。

大河ドラマにしても、江戸中期は今回が初めてなのに、幕末はしつこいほど扱われている。しかも幕末大河は西高東低、維新側の英傑ばかりが扱われます。

こう書くと「新選組、会津、一橋慶喜、渋沢栄一視点のものもあるでははないか」という反論はありましょう。

しかし考えてみてください。彼らにせよ、京都滞在中の話が中心となります。舞台は京都に偏るのです。

では、江戸の動向を無視できるかというと、そんなわけはありません。

幕臣が関東での近代化を急速に進めたからこそ、一漁村に過ぎなかった横浜が大都市になりました。明治政府の大久保利通は首都を大阪にしようと考えていたとされます。

しかし結局、江戸の繁栄には追いつけないのか、皇居を東遷するということまでして、東京を首都としたわけです。

こうしてみてくれば幕末は江戸目線で描くべきなのに、2027年まで待たねばならなかったのは一体なぜなのでしょうか?

人生経験を積んだ幕臣たちが諸外国の相手と渡り合い、政治劇を繰り広げたのが江戸視点の幕末史です。

そんな大人の幕臣目線を抜きにした、京都中心の幕末ものの悪影響はなかったのか。

たとえば「まだ三十そこそこの颯爽たる英雄が世の中をよくした」と刷り込まれていなかったか。

それは歴史でもなんでもなく、単に大人不在のドラマをみてきた感想ではなかったのか。

ずっと学園ドラマばかりをみていて「世の中を変えるのはティーンの力なんだね!」と言い出す人がいたら、一体どういうことかと言いたくなりますが、幕末ものエンタメにもそういう弊害があるのかもしれませんよ。

なぜ、世直しを訴えるSNSアカウントは坂本龍馬を名乗りたがるのか。

高杉晋作をアイコンにしたり「おもしろきこともなき世をおもしろく」とバイオに書きたがるのか。

そこから見直す必要性があるように思えてなりません。

直近の幕末を扱った『青天を衝け』も問題があると感じていました。

あのドラマでは「国を愛すればこそ! 今の政権がだらしないんだ!」だのなんだの掲げてテロを実行していた。

坂下門外の変における老中・安藤信正への襲撃。

愛国を掲げて大惨劇となった天狗党の乱。

こうした事件ですら、どこか生ぬるく、甘ったるく描かれていたものでした。

ついでにいえば、田沼意次の子孫である田沼意尊に天狗党大量処刑の責任が押し付けられていました。

天狗党の処刑を決断したのは一橋慶喜であったことは、明確にしておきたいところです。

あのような愛国を掲げていればよしとする姿勢。

「尊皇攘夷」という排外主義思想を検証せず、美化するドラマをNHKが堂々と放映していたら、日本人の歴史認識が歪んでもおかしくないのではありませんか。

『べらぼう』を見ていると、そういう歴史認識を直してゆきたい、そんな整体師のような気持ちが投げかけられてきていると思います。

この流れは再来年も続くことを期待します。

幕臣が真剣に政治に挑んでいる最中、その手を止めてまで尊皇攘夷テロに対応する羽目になったことは、あまりに無駄が多すぎることでした。

そのことが再来年描かれることで私達の認識もバランスが取れていくかもしれない。

なんせ本作を見ていると、明治維新は江戸時代までの積み重ねがあってこそのジャンプだという確信も強まりませんか?

識字率の向上。

出版文化の隆盛。

世論の形成とその政治への反映。

こうした江戸時代のホップステップあっての近代化というジャンプだということを、きっちり受け止めていきたいのです。

近世大河が現代に近いってぇのは極めてまっとうなことでさ。

🎬 大河ドラマ特集|最新作や人気作品(『真田丸』以降)を総まとめ

あわせて読みたい関連記事

-

『べらぼう』田沼意知の妻の父・松平康福とは?意次の老中仲間が宣告した「義絶」

続きを見る

-

田沼政治を引き継いだ田沼意致(意次の甥)実際何ができたのか?

続きを見る

-

なぜ田沼意知(宮沢氷魚)は佐野政言に斬られたのか?史実から考察

続きを見る

-

佐野政言(矢本悠馬)は田沼意知を斬りつけ 事件後どうなった?

続きを見る

-

土山宗次郎の生涯|貧乏旗本が誰袖花魁を身請けして迎えた惨い斬首

続きを見る

【参考】

べらぼう/公式サイト