こちらは4ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第36回鸚鵡のけりは鴨】

をクリックお願いします。

倉橋格を呼び出せ

恋川春町は、耕書堂で今後について話し合っています。

まだ呑気な蔦重は、呼び出しに応じて腹を割って話し合ったらどうか?なんて言っとりますが……相手は将軍補佐で、こちらはたった一万石の家来だと春町は警戒するばかり。

蔦重はそれでも黄表紙ファンだといい、自分もついていくと言います。

「……うまくいけばよいがうまくいかねばその場でお手討ち。小島松平家がお取り潰しともなりかねぬ。それは打てぬ博打だな……」

「嘘八百並べ立て、這いつくばって許しを乞うんですか? 春町先生にそれができるとは思わねえんですが……」

なおも食い下がる蔦重。春町の顔色がどんどん悪くなって倒れ込んでしまいます。

彼自身、それはわかっているんですね。

『吾妻曲狂歌文庫』に描かれた恋川春町/wikipediaより引用

蔦重はここで、まことに病死するのはどうか?と言い出します。

そして倒れ込んだ春町に策を語ります。

「死んだふりをして別人になりすまして生きていけばどうか?」

しかし、瞬く間に考えを変え「流石にそれはないか……」と諦める蔦重です。

と、すかさず春町が跳ね起きる。

「いや! それが最善かもしれぬ」

春町は起き上がり、取り憑かれたようにどこかへ出てゆきました。

行き先は松平信義、この策を話します。

春町が死ねばそれ以上責めるものもなくなり、殿もこれ以上しつこく言われなくなる。

それでも信義は「そんなことができるのか?」と疑問を口にします。

春町は「人別や隠れ家は蔦重が取り計らう」と言い、準備期間中だけ「病だ」と言い張ってくれるよう信義に頼み込みます。

「……当家はたかが一万石。何の目立ったところも際立ったところもない家じゃ。表立って言えぬが、恋川春町は当家唯一の自慢。私の密かな誇りであった。そなたの筆が生き延びるのであれば、頭なぞ、いくらでも下げようぞ」

そう春町に語りかける信義。あまりのことに涙をこらえているように見えます。

「ご温情、まことありがたく……」

かくして信義は、倉橋は麻疹にかかったと定信に告げました。

黄表紙を強く握りしめている定信。

そしてなんと翌日には、定信自ら倉橋格のもとへ足を運ぶことになりました。

信義はなんでも麻疹も偽りだろうと疑ってのこと。春町は殿が定信を騙したとみなされたことに、衝撃を受けています。

「倉橋! 今すぐ逐電せよ! 後のことは私がなんとかする!」

信義は、そうこれ以上はないほどの温情をかけてきます。

まぁさんの吉原送別会

まぁさんが江戸から去る日が近づき、吉原で最後の大接待、送別会が開催されております。

それにしても、まぁさんよ……その遊びも殿を怒らせたんじゃなかったのかい?

喜三二は、舞っていた芸者に何やら感謝しています。

「姐さんにはお世話になってよぉ……」

やけに丁寧な態度で、次郎兵衛があれは誰か?と蔦重に尋ねると、なんでも筆下ろしの相手だとか。

まぁさんは根っからの女好きなんですね。女という存在そのものが大好きで、若さやら何やらは二の次なんでしょう。

ステータスシンボルとして美女を侍らせるとか、制圧したいという暴力性を伴う欲求とは異なり、蝶が花に群がるように、女のもとへフラフラ飛んでいってしまう、そんな色好み。

そしてここで、喜三二サイン会が始まりました。

皆が、彼の著作である黄表紙を持ち寄り、サインを入れてもらいます。

江戸時代には、現代とそうそう変わらないファン心理ができており、サイン入りグッズは定番のお宝。

こうしたグッズを作家が売り捌いて金を集める「書画会」なんてイベントもあったもので。

しかし、春町はこの送別会に参加していません。

耕書堂の前にフラッと現れ、女将のていに声をかけられると「少し歩きに出ただけだ」と告げます。

豆腐売りの声を聞き、「豆腐を買う」とだけ告げて去ってゆくのです。何やら思い詰めている感じもありますが……。

一方で、まぁさん送別会は続いています。俄踊りも披露され、これまでの流れが振り返ることができますね。

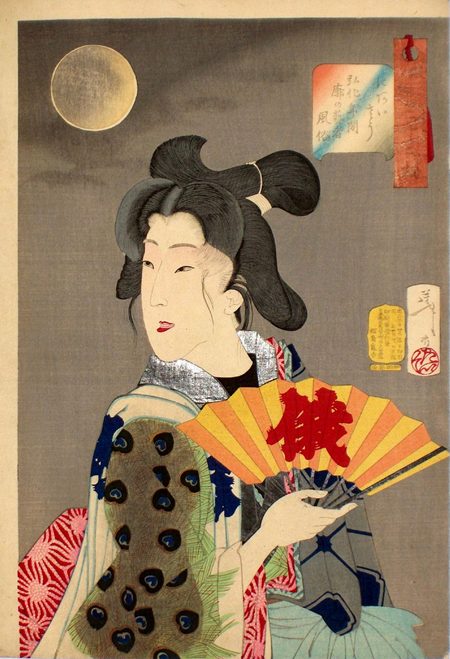

月岡芳年『風俗三十二相 にあいさう』/wikipediaより引用

俄を披露するのは、初代ではなく二代目の大文字屋です。父子の違いが見えてこれまた味わい深い。そんな大文字屋は、父から聞かされた話をしています。

まぁさんは、次の俄にも誘われるわ、吉原案内のお礼は言われるわ、引き留める言葉が花のように咲いていますね。

惜しまれつつ去る幸福がそこにはあります。

「もったいない。あのように冴えたお筆を」

一人の美女がそう言います。

「花魁? おいら〜ん!」

今まで堪えてきたまぁさんも、これには止まらず美女に抱きつこうとしますが、すかさずいねとふじが捕まえて引き戻します。

「もう、花魁じゃないですよ」

「年季が明けて手習の師匠と一緒になって、今は自らも手習の女師匠さ」

そう紹介されたのは、松の井改めおちよ。彼女も一冊本を差し出し、サインを求めてきました。

「世話かけたねぇ、あの時は」

ああ、あの『見徳一炊夢』(みるがとくいっすいのゆめ)の時のことですな。

「いいえ、今となっては楽しい思い出で」

「楽しかったよねぇ」

そう、うっとりと語るまぁさん。吉原で遊んでいる彼はろくでもない、酷い目にあうべきだといった意見も読みましたが、彼はあくまで良識的な範囲内で遊ぶ、よい客だったのだと思えますぜ。

大田南畝にはやや塩対応をして、南畝から「そっけないね」と突っ込まれる喜三二でした。

歌麿は敢えて、春町の作品にサインを求めてきます。

あのスランプで拗ねた春町を、喜三二や歌麿が励ましたときの思い出ですね。

北尾政演は「北里喜之介」名義を希望しています。次の号は北の遊里で遊ぶだろうから、その名義で自作を出せばいいと言い出しましたぜ。

蔦重がたしなめると、喜三二はこうきました。

「やります! まぁさん、まだ書けます!」

「いいんですか、お家は?」

蔦重がいうとペちりと額を引っ叩き、みんなで示し合わせて引き留めているのだろうと言い出します。

「まったく面白いことばかり考えやがってもう!」

蔦重は認めつつ、どうしてもまぁさんに書いて欲しいと言い出します。そして「春町も続けるっていうし」という。

しかし、その春町がこの場にいないことにやっと気づき、具合が悪い、また後日改めて挨拶したいのだと蔦重が答えます。

惜しみつつも、また大宴会を再開する一同。三味線の音が響き出します。

すると駿河屋の親父様が蔦重を呼び出しました。

恋川春町の最期

駿河屋の親父様は、偽造した人別と通行手形を蔦重に渡します。

恋川春町のものですね。歌麿の時とは違って顔見知りも多いから、慎重にやれと告げています。

しかし、蔦重のこうした策は歌麿では成功したものの、瀬川の時は失敗したものです。

果たしてうまくいくのか……。

と、思ったところで場面は変わる。

恋川春町が白装束を身に纏い、三方に小刀を乗せています。

そして作法に則り、己の腹に刃を刺す。

蔦重がていから、春町の具合がよくなり外を歩いていたことを聞かされています。

訝しむ蔦重。具合がよくなったのであれば、喜三二の送別会に顔を出さないのはおかしい。仮病を装っていることを考えれば、日中にフラフラと出かけることも妙だ。

すると喜三二がけたたましく耕書堂の戸を叩いてきました。なんでも大宴会の後、喜三二はが家に戻ると、春町のところから知らせが来たと告げます。いったい何があったのか。

「春町が……腹、切ったって……」

泣きじゃくる喜三二。蔦重も言葉を失い、呆然と宙を眺めています。

朋誠堂喜三二(平沢常富)/wikipediaより引用450

春町は自刃しました。

その死に顔を見て、喜三二と蔦重は手を合わせています。

妻のしずが黄表紙の裏表紙に書かれた辞世を差し出します。

蔦重が、破れた紙の入った籠に目を留めると、しずの許しを得て紙の復元をします。

蔦重、いきなりかような仕儀となりすまぬ。

実は例の件が抜き差しならぬこととなってしまってな。

殿は逃げよと言ってくださったが、然様なことをすればこの先どうなるか知れぬ。

小島松平、倉橋は無論、蔦屋にもほかの皆にも累が及ぶやもしれぬ。

それはできぬと思った。

恩着せがましいか。

もう全てを円くおさめるにはこのオチしかないかと。

春町はこの書き付けを破りました。

遺体の横には、ていとすれ違ったあとに買った、桶入りの豆腐がありました。

※続きは【次のページへ】をclick!