こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第36回鸚鵡のけりは鴨】

をクリックお願いします。

源内は時代遅れになってゆくことを許せるのか?

南畝と共に見舞いへ向かう蔦重。

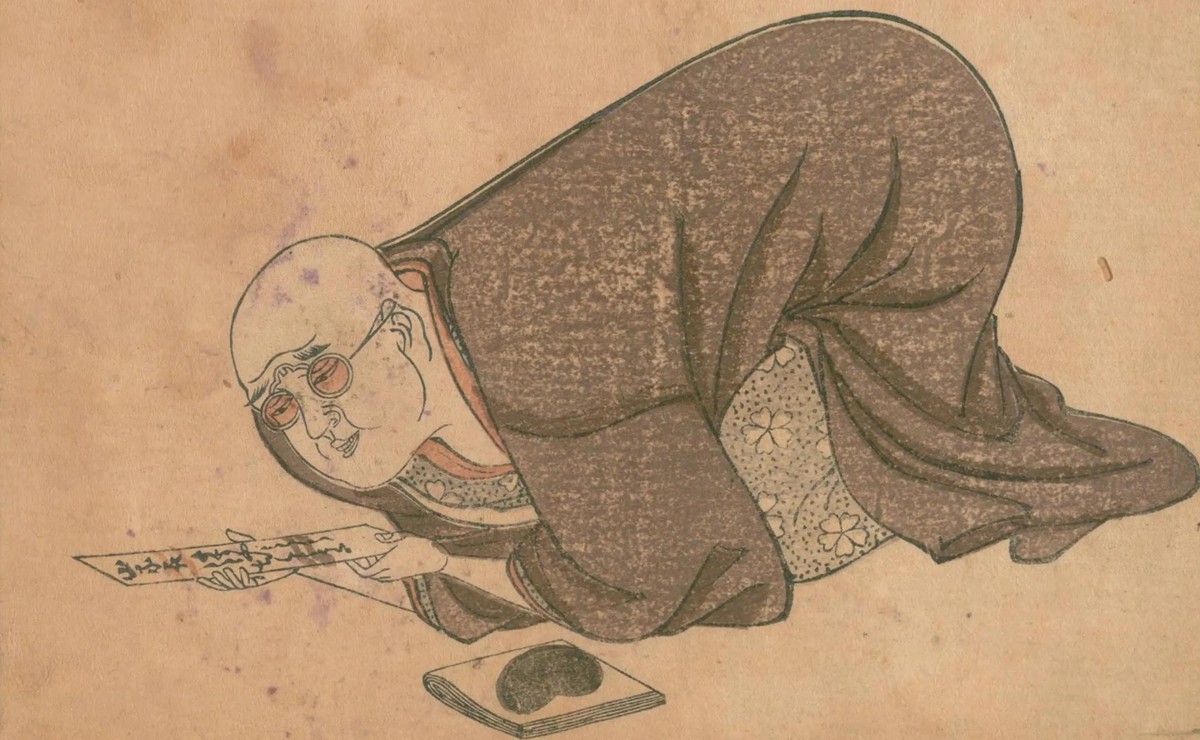

平秩東作は剃髪し、すっかりやつれていました。

役者の年齢が合わないためわかりにくいのですが、東作は平賀源内より年上で、大田南畝にとっては親世代になります。

須原屋市兵衛も見舞いに来ておりましたね。

平秩東作/wikipediaより引用

さて、ここで平秩東作と大田南畝が顔を合わせ、後白河法皇の『梁塵秘抄』から「遊びをせんとや生まれけん」を引き、こう言い合っています。

「戯けをせんとや生まれけん!……だ」

劇中ではそこまで描かれておりませんでしたが、若き大田南畝を文壇の新星として見出したのが平秩東作、須原屋市兵衛、そして平賀源内となります。

南畝にとっては恩人も恩人、父親のような人物。劇中でも、彼の眼差しはなんとも暖かい。

須原屋が、蔦重が手掛けた狂歌本の話題に触れてきました。蔦重も一緒に戯けようと誘います。

本を手にし、東作は微笑むと、歌麿の挿絵の美しさを誉めます。

「あ……じゃあ源内さんに言っとくよ。こないだ来たのよ。狂歌が流行る前に江戸から去っちまったから狂歌会、出てえって」

こう言われ、納得したような、呆然としたような顔をする見舞客たち。

この源内は狂歌ブーム前に亡くなったと言うのも重要でして。若き南畝の作品を源内が絶賛した時は「狂歌」ではなく「狂詩」、つまりパロディ漢詩のことでした。

漢詩は難易度が高いけれど、和歌はそうでもない。

難易度の低下が、狂歌ブームのポイントの一つでしょう。

このあと東作の枕元から去った三人は、源内が夢枕に立ったのかと語り合っています。

須原屋は地球儀を回しつつ、こう嘆く。

「世界の時計は進むのに、日の本は百年前に逆戻りか。ますます取り残されてしまうな。俺や田沼様がやってたことは一体何だったんだ! 平賀源内、それが言いたくて出てきたんだよ」

須原屋が手を前に出し、だらりと垂らして幽霊の真似をすると、南畝も同じポーズを取ります。

かくして平秩東作が波乱万丈の人生を終えました。

この場面は教材に使いたいほど情報がびっしり。隔年で江戸中期以降をドラマにすべきではないかと思うほどです。

須原屋は地球儀を見ている。

大田南畝の前にはギヤマンのグラスとデカンタがある。

彼らが蘭学はじめとする西洋の知識を取り入れていることがみただけでわかります。

徳川吉宗は蘭学を重視したものの、彼らはそれだけでは不十分だと理解していた。

蝦夷地とその先のロシアが頭の中に入り、さらに学ばないと取り返しのつかないことになるということを理解しているのです。

須原屋市兵衛は、そうした現実を広めようとして蝦夷地ロシア関連の書籍を発刊して罰せられ、店を畳むことへ繋がってしまいます。

『蘭学事始』/wikipediaより引用

そんな最先端の知識に吸い寄せられつつも、平賀源内の亡霊を信じているところも実に興味深いではありませんか。

江戸時代の人々は迷信深いことばかりが強調され「まるで江戸時代だ」というのは時代遅れを示す定番の悪口です。

しかし、本当にそうでしょうか?

こうも活発な文壇をしぶとく形成し続け、世界から知識を得ようとし、識字率を高めてゆく。

狂歌会には女性も名を連ね、活発に作品を詠んでいく。

こうした江戸っ子たちの姿は、当時の世界規模で見ても十分に自由闊達、なかなかのものだと思います。

そして再来年の予習ついでにいえば、幕府崩壊を防ぐターニングポイントになりかけたのが、田沼時代とされます。

『逆賊の幕臣』でも重要な役割を果たすであろう川路聖謨は、田沼意次を再評価しております。幕府はなぜ田沼路線を貫徹できなかったのか――彼は噛み締める日々を送っていたのでしょう。

蝦夷地にて、クナシリメナシの戦いが起きた

松平定信は倹約を進めています。

倹約の定番である大奥に入り込み、持ち物チェックに余念がないようで。

このせせこましさは、なにせ大崎が菓子を出しただけで断るほど。この大崎は毒を仕込みかねないので、ある意味理にかなっているとはいえますが……。

11代将軍・徳川家斉は、柴野栗山のもとで松平定信も立ち会いながら『論語』を学んでいます。

もしも、この場におていさんがいたら、困惑することでしょう。

家斉は読み方がなっておりません。『麒麟がくる』の明智光秀。『光る君へ』の藤原実資や藤原公任と比較すると、漢籍への理解不足が窺えます。

せいぜい紫式部の弟である藤原惟規や藤原道長程度の熱意ですかね。

するとここで異変が報告されます。

蝦夷にて戦が起こったというのです。

後の「クナシリメナシの戦い」であり、松前藩主の松前道廣が即座に鎮めたとはされますが、これがまたも大問題となります。

蝦夷の民(アイヌ)が挙兵したのは、松前家とその請負商人があまりに酷使したためだと幕府側も理解していました。鎮圧のやり方も残虐非道であったと語られます。

アイヌの歴史を扱う際「今の価値観で昔を裁くな」とは、しばしば用いられるレトリックなのですが、この時代から既に「彼らをあまりに酷使搾取しすぎている」という認識があったのです。

定信は蝦夷の民が恨んでいることを理解します。

松前家に任せては根本的な解決ができない。となれば取り上げて天領にすべきだと察知できるのです。

定信は正義感が強い。

蝦夷の民相手でも搾取はできぬとし、かかり(費用)がかかろうと召し上げるべきだと判断したんですね。

実はこの場面も、実に重要です。

人の情けとして、蝦夷の民が酷使されていて実にけしからん、残虐ではないか、そう江戸時代から告発する和人は一定数おりました。

最上徳内や松浦武四郎がそうです。

アイヌの酷使と、それによる武装蜂起、そして幕府の対応や意識が描かれたこの場面は実にためになる。毎年こういうドラマを放映して欲しいと考えるほどでして。

特に今回の大河ドラマは、その舞台やテーマからして「アイヌをどう扱うのか?」という点はずっと気になっていました。

メインテーマではないため、そこまで時間を割けない。アイヌの姿も見えない。

しかし「アイヌの問題」と和人が言う際、往々にしてそれはアイヌ自身の問題ではなく、アイヌと向き合う和人の認識の問題であることがほとんどです。

これを取り上げただけでも重大な一歩ではないでしょうか。

今回の放送を契機に、最新研究をふんだんに取り入れた北海道ご当地大河を実現を目指していただきたいところです。

松前廣年『夷酋列像 窒吉律亞湿葛乙』/wikipediaより引用

蝦夷地を上知とは田沼政治の踏襲では?

目を爛々と光らせる松平定信。

これは「国難」と言い切り蝦夷地を天領とすべく動き出し、御三家にその旨を告げました。

しかし蝦夷は遠いと反応は鈍い。

松前に警備を任せればよいし、戦も得意であると返ってきます。

定信が「それは蝦夷の民相手であり、異国相手では心許ない」と返します。定信の意識の中では、もうロシアが見えているようですね。

確かに国を守ることは公儀の務めであり、武家の本分である。

議論は一歩進展します。

しかし、乱を鎮めて功を立てたにも関わらず、所領を取り上げるのはいかがなものかと物言いがつきます。

そもそもが蝦夷の民を苦しめた松前の政治が悪いのだと返す定信。

すると一橋治済が口を挟んできました。

「しかし、かかりはどうするのじゃ?」

御三家はともかく、将軍の父だからと政治に口を挟む。しかも自分の仲間(松前道廣)のためにそうする一橋治済は、まったくもって言語道断です。

交易と開墾を行えば費用が捻出できる。

定信は、蝦夷の金銀に期待をかけており、天領とすれば幕府財政も好転できると言うのですが……この定信の主張には、視聴者の皆様も首を捻ったかもしれません。

その“疑念”を治済が指摘します。

田沼意次と全く同じ政策をとることで「田沼病」と笑われないか?

途端に顔色が変わり、目を剥く定信。

この目元が歌舞伎の化粧や、それを模した役者絵を彷彿とさせ、実に良いお顔ですな。

豊原国周『島千鳥月の白浪』/wikipediaより引用

治済は、定信の政策は田沼路線だと指摘します。

必ずしもそうでないと徳川治貞からフォローが入りますが、もう定信のプライドはズタボロ。

それでも治済はズケズケと「蝦夷地政策は田沼路線の踏襲だ」と言い募ります。

治済はさらに、定信が黄表紙を取り締まっている件に触れ、懐からある作品を取り出しました。

『悦贔屓蝦夷押領』(よろこんぶひいきのえぞおし)。

このあと、一橋治済を前にして松前道廣は目をぎらつかせ、上知回避できそうだと浮かれています。定信のプライドを刺激したので、田沼路線は取らぬはずだと答える治済。

道廣の悪辣さは、初登場時に気に縛りつけた女中に銃を向けることで表現されていました。あれは誇張どころかむしろマイルド化に思えなくもありません。家臣領民のみならず、アイヌに対してこの男がどれだけ残虐非道であったことか。

「ありがた山の昆布がらす!」

ニヤつく松前道廣です。

こんな和人幕僚たちのわけのわからないプライドで翻弄される蝦夷の民が本当に気の毒でなりません。

ちなみに昆布だしのことを和人が一から考えていると誤認している方を時折見かけますが、蝦夷地名産品として古代から認識されています。あくまでアイヌ由来の日本伝統です。

『悦贔屓蝦夷押領』をあらためて読む定信。その高い読解力で強烈な皮肉を理解すると、作者の名前にさらなる怒りをたぎらせます。

「恋川春町……倉橋格なる者を呼び出せ!」

彼にとって大ファンであった作家が、怨敵に変わった瞬間でした。

※続きは【次のページへ】をclick!