寛政元年(1789年)2月――新作の黄表紙も、昨年出した作品も売れている。

天下の蔦屋は、乗りに乗っていると、地本問屋たちは褒めています。

江戸時代の調子こいた男らしく、煙管を吹かす蔦重のシーンが入る。いやぁ、ノッてますね。

煙管をふかす姿にも個性があります。

再来年の主役となる小栗忠順は無表情で「フン、フン」と相槌を打ちつつ吸っていたとか。比較対象として、この得意満面な蔦重の顔も覚えておきたいところです。

話を今年に戻しますと、この天狗になったツラがむしろ嫌な予感しかしねえわけですが……。

喜多川歌麿『煙管を吸う遊女』/wikipediaより引用

風刺で売りに行く版元の戦略

地本問屋連中が感心しているのは、蔦屋重三郎が風刺という要素をうまく取り入れたことです。

田沼貶めのあとから松平越中守批判へうまく乗っかっていく――これが売れるセオリーじゃないか?と感心されているんですね。

よくSNSでは「エンタメに政治を持ち込むな」「作品に思想を入れるな」なんてことが言われますが、それは日本伝統文化の否定に繋がりかねません。

このように蔦重ら版元は風刺でヒットを狙いました。

曲亭馬琴『八犬伝』の八犬士が持つ珠には「仁義礼智忠信孝悌」という儒教思想が刻まれています。

エンタメと政治や思想の関係を否定することは江戸文化の否定にも繋がりかねませんが、それでよいのでしょうか。

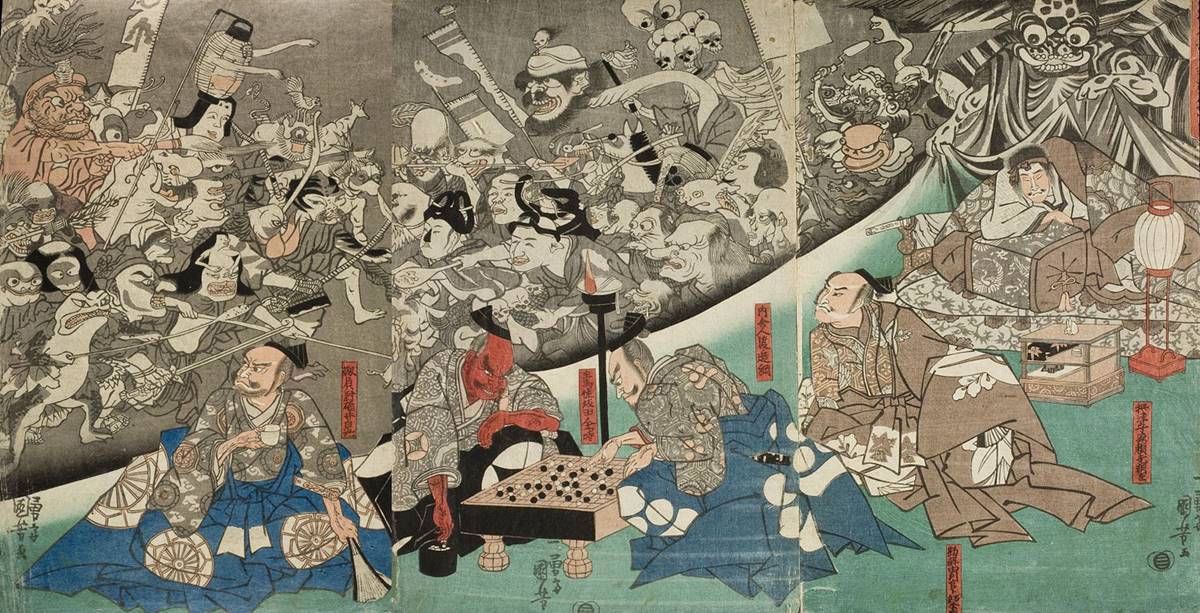

大河ドラマとタイアップする番組『浮世絵EDO-LIFE』では、今回、歌川国芳『源頼光公館土蜘作妖怪図』(みなもとのよりみつこうやかた つちぐもようかいをなすず) を取り上げました。

歌川国芳作『源頼光公館土蜘作妖怪図』/wikipediaより引用

国芳は蔦重の没年生まれで、この作品も天保14年(1843年)のもの。それでも風刺は売れるということで取り上げられたのでしょう。

というわけで、地本問屋連中が得意そうに戦略を語る中、どこか沈鬱、うかぬ顔をしているのが鶴屋喜右衛門です。

「蔦屋さん。これ、お奉行所から何か言われてきてませんか?」

「鶴屋さん、どうも越中守様は黄表紙好きらしいんですよ。こりゃ私たち、意外とやりたい放題かもしれませんよ?」

こう言われ、皆驚いています。

さすがに九郎助稲荷が「随分と調子に乗っている蔦重」とツッコミを入れておりやす。なんでもその松平定信は、幕府の立て直しのため黄表紙を読む時間もないほど忙しいのだとか。

実入りがなければ役目も務まらぬ

松平定信はなぜそこまで多忙なのか。その一因となる場面が出てきます。

文武に優れている者を見出し、いざお役目につけようとしても、固辞されてしまうのです。

水野為永は「殿の志が高すぎる」と言うけれど、果たしてそうなのか。定信は、自分はただ奉公の心を持って忠実に役目をつとめているだけだといいます。

そんな定信の元に、ある密告があがってきました。目を通すやいなや顔色を変えていますが一体何が……。

すぐさま本多忠籌を呼び出し、その書状を突き詰めます。なんでも彼の収賄を告発する内容だったのです。

「範たるべき本多の者がなんたることか!」

そう憤る定信の前で平伏する本多忠籌。ここで「家老にきつく言っておく」と弁明するところがなんとも日本的と言いますか、責任転嫁はよくあることですね。

「次はないと思え」

定信がきっぱりと言い切ります。

この場面、改めて見ると定信がまるで闇に沈んだようで、顔だけが浮いて見えます。服装が暗い。華やかさがまったくない沈んだ色ではないですか。

室内にも飾りがない。掛け軸すらない。

すると本多忠籌が収賄の理由を知ることも一考に値すると弁明を続けます。

「単なる田沼病であろう。考えるまでもない」

「お役目を果たすためのかかりは家禄から払う仕組みとなっております。お役目にあずかれば持ち出しが増え、実のところ役付きになったとて、大したうまみがないのでございます。田沼のもとで皆が競ってお役目につきたがったのは、賂(まいない)をもらえるうまみがあったゆえ。今、役目を辞退する者が多いのは、つまるところ、それが理由と存じます」

「ではそなたは賂を復活しろと?」

定信は一瞬動揺したようで、すぐに自らを言い聞かせるようにしずめ、畳みかけます。

「そもそも知行家禄とは奉公をなすためのもの。もらうものはもらいたいが、奉公をなくしたいでは筋が通らぬ。いやもはや盗人ではないか! 持ち出しなどにとらわれず、御公儀への忠義、お役目を果たせる、そのことを無上の喜びとする!」

「それを喜びにできるのは、懐に余裕がある者だけかと!」

「故に倹約せよと言うておる! 私の言う通りにしておけば良いのだ! 言う通りにすればうまく回るように私は取り計らっておるのだ!」

本多忠籌は越中守の優秀さを認めつつ、それだけでは世の中は動かないと言います。

そして恭しく差し出してきたのは、黄表紙本です。

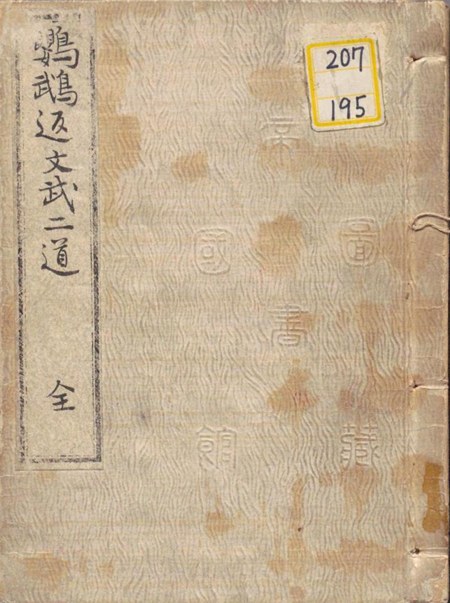

『鸚鵡返文武二道(おうむがえしぶんぶのふたみち)』/国立国会図書館蔵

ようやく定信が手にした『鸚鵡返文武二道』(おうむがえしぶんぶのふたみち)――そこには定信政策の空転が描かれているのでした。

定信は本を破り捨てこう叫びます。

「これはもはや謀反も同じである!」

幕末まで解決できぬ武士の貧窮

松平定信と本多忠籌のやりとり、おていさんなら眼鏡を押し上げつつ

「水至って清ければ則ち魚無し、と申します」

と『孔子家語』でも引っ張ってきそうな話でありやす。

志だけではどうにもならない。劇中に繰り返し出てきた問題が解決していないどころか、悪化させかねない状況が見えてきます。

問題とは、武士の困窮です。

瀬川を見受けした鳥山検校が頂点に立つ当道座は、大金を蓄え、それを資金として旗本御家人株を買い漁っていることが描かれました。

※以下は「検校」の関連記事となります

-

『べらぼう』市原隼人演じる鳥山検校はなぜ大金持ちなのか?盲人の歴史と共に振り返る

続きを見る

徳川家治はそれを問題視し、田沼意次は解決を目指そうとしました。

しかし、意次の跡を継ぐはずであった嫡男・田沼意知は、佐野政言に斬られて落命してしまった。

そもそも佐野政言が追い詰められていったのは、一橋治済の奸計もあるにせよ、根底には困窮した幕臣という問題があったのですから、なんとも皮肉な話で……。

小田新之介が生まれた小田家では、役のつかない彼を養う余裕はなかったのでしょう。幕臣の三男坊などは、生まれた時点で詰んでいるのです。

-

なぜ『べらぼう』に登場する旗本や御家人は総じて貧乏なのか?

続きを見る

そういう現実を本多忠籌が示唆しても、どうにも定信には通用しないようでして、早くも壁にぶつかっています。

ちなみに、当時の贈収賄は、社会の潤滑油であったことも否定できません。

たとえばこの先、火付盗賊改になる長谷川平蔵は、旨みのある役職であるとみなされていました。

江戸の治安を守るついでに町人がお礼を渡してくる。火付盗賊改の方でも証言者にちょっとした小銭を渡す。そんな仕組みができあがっていたわけですね。

石頭の定信には、長谷川平蔵のような搦手からのアプローチができる人物が効きそうな気もするところですが。

※続きは【次のページへ】をclick!