こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第41回歌麿筆美人大首絵】

をクリックお願いします。

女性向けの書物を売り出す

蔦重は、ていと共に艶二郎の元になった手拭い絵を手がけた加藤千蔭に挨拶しています。

彼女はよく知っています。

賀茂真淵門下筆頭の和学者にして書家。千蔭流の流麗な書は皆の憧れだと語るのです。

九郎助稲荷が、この千蔭先生も田沼派で閉門になったと答える。

ははぁ、吉原人脈で引っかかってもおかしくないタイプってことすね。

なぜ彼をもてなしているのか?というと、蔦屋の書物問屋デビューを千蔭先生で飾りたいそうで。おていさんの発案だときっちり描かれていますね。

このころは女性が書を嗜みたい要求も高まっているし、美しい書を眺めているだけで心が安らぐとのこと。

「本当に学問を為したい女はおるのではないかと思いました」

そう締めくくるおていさん。女性客向けの書物問屋市場を拓きたいという狙いを蔦重が語ります。

ここも大変重要な場面ですぜ。

まず、おていさんから。彼女は前述の通り唐心の持ち主です。漢籍をしょっちゅう引用しておりましたね。

それが和学者の千蔭先生に心を寄せている。国学の隆盛が見て取れます。

そしてジェンダー観からみますと、おていさんの言う通り、女性の識字率や学問の要求が高まります。

工藤平助の娘である只野真葛は文人として出版し、曲亭馬琴と論争を繰り広げました。その前段階が見えてくる。

さらに国学を学ぶ女性文人は江戸後期から幕末に向けてますます増えてゆきます。女性の識字率も高まります。

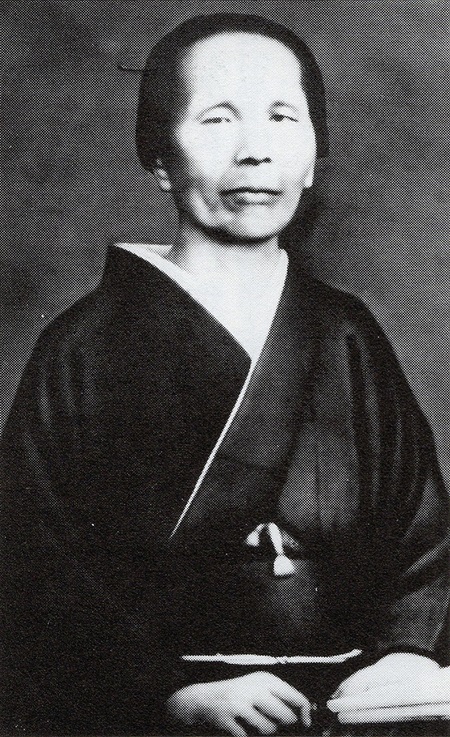

幕末に出てくる松尾多勢子のような女性勤王志士への流れがあるともいえます。

松尾多勢子/wikipediaより引用

前述した通り、山東京山は女性向け出版物で名を為しております。女性読者という畑を蔦重が耕した結果、江戸後期にそれが実った。

来日外国人は江戸の女中たちが本を読む姿を見て驚いたものです。

使用人女性でも本を読めるなんて、世界的にみても稀だった。それが実現に向かってゆく畑を耕す様が見えてくるわけです。

ただし、こうした高い識字率はあくまで都市部に限定され、男女ともに全国的に高くなかったことは注意しましょう。

蔦重の妻については戒名程度しかわかっておりません。

おていさんのキャラクター像は江戸時代中期以降の女性と教育について考えた上で組み立てられているように思えます。実に隙のない、勉強になる大河ドラマです。

蝉のように抜け殻だけ残したい歌麿

つよは歌麿の自宅にくると、滝沢のことを謝っています。

「なかなかうまく返しただろ」

「うまかったよ。旦那様は何一つ気づかないほどにね。このままじゃあの子は一生、あんたの気持ちに気づかないよ。あんたはそれでいいのかい?」

蝉の声を聞きつつ、歌麿は言います。

「気づかれたことで……いいことなんて何もないじゃないか。蔦重が同じ気持ちなわけねえし、仕事もやりにくくなるだけだし」

「耐えられるのかい、それで?」

「俺の今の望みは、綺麗な抜け殻だけが残ることさ。蝉はどんな気持ちだったか分かんないけど、抜け殻だけはずらずら残っていて。それはとびきり綺麗だったり面白かったりして。誰かの心を癒す。二人でいい抜け殻だけ残せんなら、俺は今、それだけでいいんだ。それにさ、この気持ちもいつか消えてなくなんじゃねえかとも思うんだ。おきよがいた時はほんとに忘れてたわけだし」

歌麿の絵を見た側が、惹き込まれてしまうのは、こんな切ない恋心が込められているから? そう切なくなってくるような言葉じゃないですか。

淡々と語る歌麿。謝るつよ。

歌麿はおつよさんが謝ることでないというものの、朴念仁に生んじまったことを詫びています。

「おつよさんが悪いわけでもねえし、蔦重が悪いわけでもねえしよ。ありがてえよ。聞いてもらえるってなぁ、心が軽くなるもんだな」

歌麿がそういうと、つよはもっと来ると励まします。

蔦重の義理の弟である歌麿は息子だ。そうつよは語りかけるのです。

「じゃあ、よろしく頼むよ、おっかさん」

微笑み合う二人。しかし、つよは頭痛がしている。どうして歌麿が手に入れたかけがえのないものは、すぐにその手から離れていっちまうんだい?

ここでみの吉が来て、つよと歌麿に戻るように言ってきます。

つよはていとたかに医者に連れて行かれます。島本須美さんが演じるたかは「怖くない、怖くない」と宥めています。

歌麿は雲母摺が出来上がった錦絵を嬉しそうに見ています。蔦重は歌麿を蝋燭の前に連れて行く。と、まるで浮き上がって見えると歌麿が驚く。

「あとはどう売るかだな」

蔦重の言葉に、歌麿は現実に引き戻されているように見えます。愛の結晶である絵に値段をつけられるたびに、心が削られていくようだ。

定信と宗睦の一芝居

そのころ松平定信は、側近の水野為永から本多忠籌の一派結成を聞かされていました。

これまで散々、定信の出版取締や倹約が批判的に描かれてきましたが、そこまで致命的な問題というわけでもない。

しかし『海国兵談』という国防に関するものまで禁ずるとなると危険である。そう吹聴しているのだとか。

苛立つ定信に、水野は本多が一橋に接近していることも付け加えます。

将軍補佐はあくまで徳川家斉が成人するまでのこと。これを取り上げてしまえば権勢を振るえない。そう考えているということです。

ここまで聞かされ定信も事態の深刻さを理解したようです。

定信は徳川宗睦を呼び出すことに成功。まずは宗睦に財政支援策が通ったことを伝えます。定信はいちいち真面目なので、メリットを相手に示すわけです。

そのうえで、自分が正しき世に戻すために尽くしていることをアピール、一橋が財政支援策に妨害をしてきたといい、将軍補佐を続けられるよう支援して欲しいと訴えます。

自分が力を持っていれば相手を助けられると示すわけです。

あからさますぎると言いますか。それどころか、自分を支援すれば財政が潤うと示すなんて、これじゃ大嫌いな田沼と同じですよ。

さて、家斉には嫡男の竹千代が誕生しました。

大名は我先に駆けつけ、祝いの品を贈る。定信も来て、世継ぎ誕生を祝いながら、懐から祝いの品として辞表を取りだしました。

愕然とする家斉。将軍補佐、奧勤め、勝手掛を免じて欲しいというのです。

老中だけを務めたい、疲れていると言い出します。

家斉は認めようとするも、ここで宗睦がやってきて引き止めます。

そのうえで、市中の風紀、武家の心得、さらには異国船接近もあり、定信なくしてこの難局は乗り切れぬと提言。

家斉は定信の疲れを気遣うものの、宗睦は甘えだと断ち切ろうとする。

家斉は、定信の奧勤だけでも辞めさせたい様子です。まあ、大奥のことに突っ込まれたくないんでしょう。

このあと、一芝居打った定信と宗睦は、奥勤について語り合っています。

ただ、老中の奥勤を廃止すれば、将軍補佐だけが大奥に関与できることにはなります。全てうまくいったとみなした定信は、宗睦に丁重に礼を述べます。

ひっかかることはあります。むしろ大奥がらみで足を救われそうな予感がしてきます。

そしてこの政治劇は、再来年の予習にも役立ちます。

自ら辞職を申し出るのは本気で辞めたいだけでなく「いや待ってくれ」と止める狙いも時にはある。

徳川慶喜の大政奉還も、全て手放すのではなく、自分抜きで政治を回せるものではないという狙いがあったとも指摘されることがあります。

不可解な大政奉還をどう描くのか。予習して待ちましょう。

※続きは【次のページへ】をclick!