「幕末の四賢侯」という言葉をご存知でしょうか?

字面の通り「幕末における名君」と言ったところで、以下の四名が取り上げられたものです。

今回はその中でも明治25年(1892年)12月20日が命日の伊達宗城に注目。

姓からお察しのとおり、血筋を辿れば戦国一のお騒がせ大名・伊達政宗につながり、つまりは最初に伊達氏を名乗った朝宗まで遡れますので、仙台藩だけでなく宇和島藩も鎌倉以来の名家ということになりますね。

では、藩主になってからの本人の足跡を追ってみましょう。

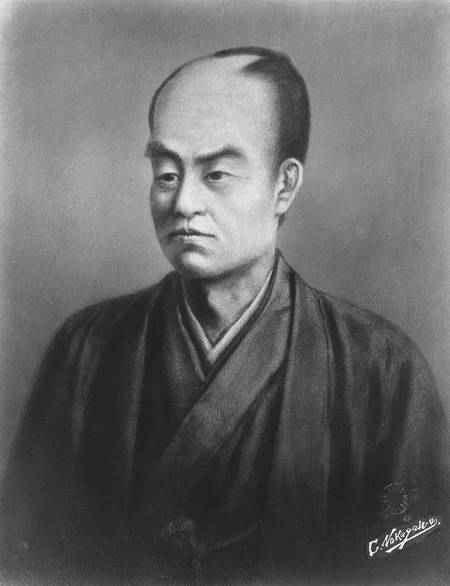

伊達宗城/wikipediaより引用

人を見る目に優れていた伊達宗城

26歳で藩主の座を引き継いだ伊達宗城。

まず他の藩と同様、火の車だった藩政を立て直すために奔走しました。

例えば木蝋(もくろう・漆の実から採れる蝋)の専売化や石炭の埋蔵調査などを行い、藩の収入をより豊かにしています

また、宗城のスゴイところの一つに、人を見る目が優れていたという点があるでしょう。

このころ長州から大村益次郎を招いており、蒸気船の製造を命じて、日本人だけで初めて西洋と同じ船を作らせました。

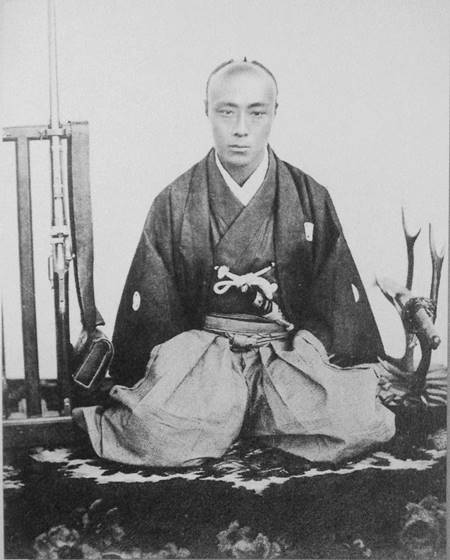

大村益次郎/国立国会図書館蔵

益次郎を選んだのは「医者ならオランダ語が読めるから、西洋の技術書も読めるだろう」という理由だったとか。そりゃそうですけども、結構な無茶ぶりですよね。

この辺の思い切りの良さというかウルトラCな思考回路は、さすが政宗さんの子孫というところでしょうか。

ついでに言うと、このとき蒸気機関を作ったのは宇和島城下の提灯職人だったそうで、史上稀に見る無茶振りです。

その一方で日本初の女医でシーボルトの娘・楠本イネも保護していますから、目の付け所は確かなんですよね。

一橋慶喜が将軍になれず、釣られて失脚

伊達宗城は地元で無茶ばかり言っていたわけではありません。

傾き始めた幕政に関しても積極的に意見し、島津斉彬らと並んで「四賢候」と並び称されました。

ただし、外から口を出したような形ですから、幕閣からのウケはあまり良くなかったようです。

十三代将軍・徳川家定の後継には一橋慶喜(後の十五代将軍)を推し、徳川家茂が十四代になったため、家茂の就任時に隠居謹慎を言い渡されてしまっています。

徳川慶喜/wikipediaより引用

まぁ、幕府サイドから見て徳川慶喜は将軍に相応しくないと見られていた上に、その父・徳川斉昭の行為が行き過ぎていたため致し方ないところでしょう。

しかしこのときの宇和島藩では、七代藩主・宗紀が、宗城を養子に迎えた後にもうけた子・宗徳に家督を譲りながら、藩政の実権は依然として宗城にありました。

幕府の「お前気に入らないから隠居しろ」(超訳)というテンプレ対応もここにきて効果が薄まってますよね。

実質が伴ってなかったら意味ないので。

※続きは【次のページへ】をclick!