江戸幕府最後の将軍は、ご存知、第15代の徳川慶喜――。

存在感がある。歴史のテスト対策でも覚えなければならない。幕末フィクションにも登場する。

大河ドラマでもおなじみで、『青天を衝け』では草彅剛さんが演じ、人情味あふれる魅力的な人物として描かれました。

一方で2023年NHKドラマ10『大奥』では、とんでもなく嫌味ったらしい人物に描かれておりました。

そして2027年『逆賊の幕臣』では、主役である小栗忠順にとって、衝撃をもたらす人物であると予告されています。

フィクションで人物の解釈が異なることはよくあることながら、果たしてどうなるのか?

史実を辿ると、江戸近辺で近代化を進める主人公である小栗忠順たちは、京都で政治闘争を繰り広げる慶喜に足を引っ張り続けられるようなもの。

突如政権を返上し、江戸に戻ったかと思うと、小栗忠順の献策すらすげなく拒んでしまいます。

2025年大河ドラマ『べらぼう』では、視聴者は一橋治済の極悪非道ぶりに怒りを募らせたものです。

2027年になれば、今度は『逆賊の幕臣』でも“一橋”に対して怒りを募らせることになるでしょう。史上最も憎たらしい慶喜像を目撃することになってもおかしくはありません。

これは何も、ドラマだけの問題でもありません。

徳川慶喜は、日本史上最も上司にしたくない人物ランクイン間違いなしと思われる要素が実に多い人物なのです。

そんな慶喜の予習をしておきましょう。

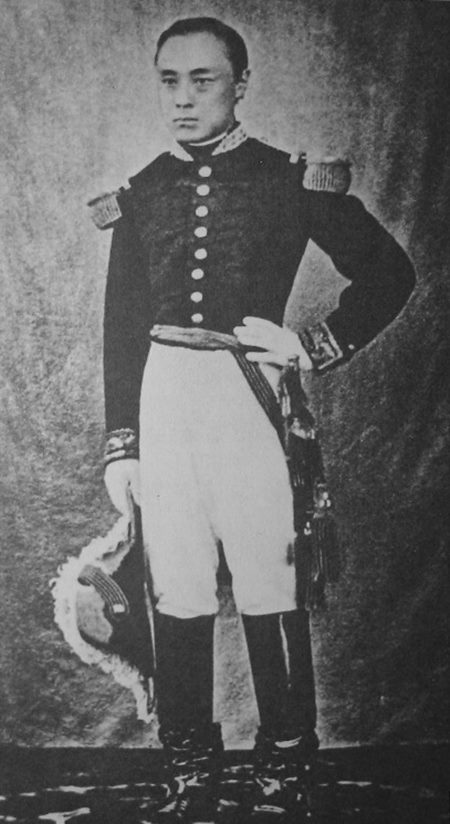

ナポレオン3世から贈られた軍服姿の徳川慶喜/wikipediaより引用

最初と最後は例外的な徳川将軍

渋沢栄一を主人公とした大河ドラマ『青天を衝け』は、冒頭に北大路欣也さん扮する徳川家康が出てきました。

黒子を前にして歴史解説を述べるユーモラスな姿が、わかりやすいという評価もありましたが、幕末史を考える上では大きな問題となりそうです。

徳川家康と慶喜は、最初と最後ということもあり、例外的な徳川将軍とも言える。

この二人を徳川将軍の典型とすると、事実誤認が発生しかねません。

江戸時代の特徴的な制度とされる【海禁政策(いわゆる鎖国)】、大奥といったものは、家康が定めたわけではありません。

慶喜にしても、将軍時代は江戸城に入ったことがありません。

幕末政治におけるイデオロギー争いにおいて、たしかに慶喜は存在感を示しています。

一方で【横須賀造船所】などの幕政最後の重要決定は、慶喜の手から離れたところで決められている。

そういう例外的存在の家康が、同じく例外的存在である慶喜をナビゲートする『青天を衝け』の描写は適切とは思い難い。

ドラマとしては面白くとも、歴史を振り返るという点では頭から消し去った方がよさそうです。

将軍継嗣問題 その後始末

【黒船来航】直後に12代将軍の徳川家慶が急死。

後継者である13代・徳川家定に男子がいなかったため勃発した、14代将軍をめぐる【将軍継嗣問題】は、幕府に深い禍根を残しました。

この問題はそもそも、血統でいえば慶福(14代・徳川家茂)で決まっていたはず。

にもかかわらず、一橋派が年長賢明という要素を持ち出し、強引に割り込んできた。

将軍継嗣問題とは、本来問題にすらならないようなことを、徳川斉昭とその周辺が担ぎ出して、わざわざ幕府にトラブルを持ち込んだのです。

徳川家茂/wikipediaより引用

一橋派と南紀派という図式も正確ではありません。実情は、一橋派の無茶苦茶な言動に反対していた勢力が南紀派と言える。

一橋派の神輿である一橋慶喜自身には、どの程度政治的野心があったかどうか、よくわかりません。

むしろ熱心だったのは父親である徳川斉昭。

斉昭と一致団結していた松平春嶽は、後に「斉昭の親馬鹿に振り回された」と振り返っています。

慶喜は聡明であるが、その人間性までは考慮しきれていなかった――それが明治になってからの、松平春嶽の偽らざる本音でしょう。

そんな春嶽にも歯切れの悪さはあります。彼や一橋派があまり触れない不都合な点があった。

当時、南紀派の中枢にいた人物が世を去るか、口をつぐんでいたため、それが露になってこなかったのですが、後の史料解析により、その後ろ暗さが明かされつつある状況です。

まず、春嶽自身の動向です。

慶喜だけで政権運営するわけではなく、松平一門代表者として、春嶽を大老にかわる「宰補」につけんとする動きがありました。

慎重な春嶽は二の足を踏んだとはいえ、これが野心とみなされた結果が、のちの【安政の大獄】に繋がったとみなされてもおかしくありません。

この処分において福井藩士・橋本左内は処刑されておりますが、それも春嶽擁立に関与したことが影響しているのかもしれない。

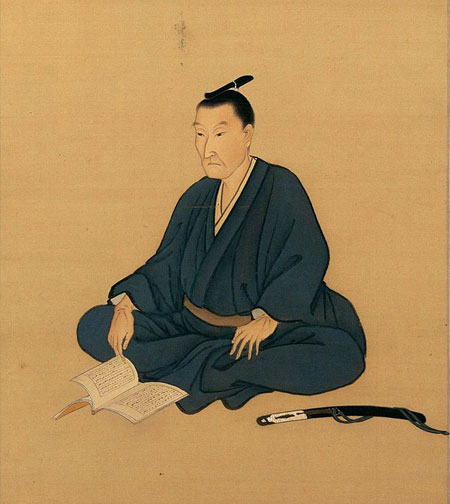

橋本左内肖像画(島田墨仙作)福井市立郷土歴史博物館蔵/wikipediaより引用

己の擁立のために若き天才たる橋本が処刑されたとすれば、春嶽としては痛恨の極みでしょう。

そして、慶喜の器量を必ずしも高く評価していたとも限らない点があげられます。

一橋派は慶喜があたかも希望の星のように唱えていたけれども、果たしてそうであったのか? 幕政参与の野心を隠すものではなかったか?

そう思われても無理はないところがある。

確かに慶福は慶喜よりも歳下で、まだ将軍としては幼いといえました。

そうはいっても、彼は聡明で先進性に富んでおり、思いやりがありました。勝海舟はじめ幕臣、正室となる和宮も彼の人間性を慕ったものです。

一方の慶喜の人間性は後述するとしまして、本当の一橋派の目的としては、斉昭らが掲げた「言路洞開」(げんろとうかい)路線が魅力的であったということが考えられます。

一橋派に名を連ねた大名たちは、幕政に参加する意欲はあるものの、格式として参加できない立場のものが多い。

これに対し、斉昭は優れた言説ならば立場や身分を無視してでも取り込むように訴えかけておりました。

斉昭の推す慶喜が将軍となれば、自分たちも幕政に参加できるかもしれない――そんな野心も、彼らにはあったわけです。

こう書くと、さながら議会制民主主義を先導するようで、斉昭が開明的に思えます。聡明な阿部正弘もこれには賛意を示しています。

しかし、誰でも意見を述べることができるという政治には、リスクが伴う。

政治的見識が怪しいにも関わらず、周囲を煽動し、酔わせる政治家が出現すると、歯止めが効かなくなる。

いわばポピュリスト、デマゴーグの達人が政治に参画すると危険です。

その日本史における典型例が、この斉昭であるといえます。

斉昭は人気取りはうまいのです。しかし、持ち込んでくる政策は「ペリーを騙し討ちにして殺す!」といった非現実的な無茶振りばかりでした。

そんなヘイトを撒き散らすポピュリスト政治家の息子が慶喜であることは、実に注目に値すべきことと言えるのではないでしょうか。

さて、ここまででも十分、一橋派には後ろ暗いところがあるとおわかりいただけるかと思います。

それよりも不審な点がまだ出てきます。春嶽は13代将軍・家定をこうも酷評しています。

凡庸中の尤も下等なり――凡庸な中でも最も程度が低い。

いくらなんでも大名が将軍をここまで罵倒するというのも言い過ぎのように思えます。逆に何か理由があったのではないか? そう思えてきます。

愚かであるばかりではなく、身体虚弱で芋ばかり食べ、政務すらできないという評価まである家定。しかし、これは大袈裟ではなかったか。家定には意思などないかのように誇張しているのではないか。そう考えられなくもありません。

家定は慶喜を信頼していない。そのため一橋派の島津家は篤姫を家定正室として送り込んだとされています。家定には決定権があればこその策と言えます。

それなのに見切り発車のように、一橋派が勝手に人事を進めようとする。それに苛立ち、幕閣が一橋派に染まりつつあったからこそ、家定は井伊直弼を大老に就任させたとしても話として筋は通ります。

井伊は己だけの決断でなく、主君たる家定の意思を受けてのことだと書き残しているのです。そして家定の怒りを募らせた一因として、春嶽の抜擢があるとすれば、彼の言うことに弁明があるとみなしても何らおかしくはないのです。

そんな春嶽ですら、かつて信頼したはずの斉昭と慶喜父子はまったくもって肯定的評価をしていない。父子揃って臆病者で、いざとなれば逃げ出すと苦々しく振り返ったものでした。

さて、このやらなくてもよかった、迷惑極まりない政治闘争である【将軍継嗣問題】は、幕政に深い禍根を残してしまいました。

その一例が、家定の意を受けた井伊直弼による【安政の大獄】です。

吉田松陰の処刑が真っ先に挙げられますが、あれは偶然のタイミングと言える。

別の捜査で松陰を取り調べていたところ、勝手に老中暗殺計画を自白したため処刑されたのです。

当時の吉田松陰はそこまで大物ではありません。松下村塾生の多くが後に明治政府中枢に座ったため誇張され、現在にまで名が轟くようになりました。

吉田松陰/wikipediaより引用

橋本左内の処刑も大きく扱われますが、西郷隆盛のメンタリティに影響を与えたため、フィクションで大きく扱われるのでしょう。

しかしそれだけはわかりにくくなります。主君である春嶽を幕政関与させるべく動いたことが、問題視されていてもおかしくはないのです。

結果、幕府に大きな傷跡を残してしまった一連の騒動。

岩瀬忠震、川路聖謨、永井尚志といった有能な幕臣も処罰を受け、幕政にとっては最大の悪影響となりました。

さらには一橋派の諸大名(水戸斉昭・松平春嶽ら)も処罰を受けたため、その復讐として水戸藩士が主導した【桜田門外の変】が勃発してしまいます。

「暴力により政治が変えられる」という悪しき前例は、この後の幕末から近代にかけても深い傷を残しました。

この政治闘争の煽りを受けた中には、小栗忠順もおります。

当時の幕府は仕事が山積みです。

そんな幕府喫緊の課題である【日米和親条約】締結のため【万延元年遣米使節】を選ばなければなりません。

大物が謹慎する中、使節団中第三位である「目付」として白羽の矢が立ったのが、小栗忠順でした。

小栗はアメリカからの帰路、将軍暗殺という衝撃的なニュースを聞かされます。

帰国後、将軍ではなく大老であったと判明するものの、小栗にとっては悪夢のような事態でした。

海外出張から帰国したら、自分を抜擢した上司が殺害されている。おまけに勢いづくヘイトテロリストから、売国奴として命を狙われかねない、そんな状況に直面したのです。

小栗忠順の幕臣としてのキャリアは、はなから徳川斉昭と慶喜父子によって呪いをかけられたようなものでした。

そして肝心の斉昭が、この後、心臓病で急死すると、慶喜は、芝居がかったほどの謹慎生活を送ります。

風呂に入らない。

月代を剃らない。

麻袴着用。

昼間でも雨戸を締め切って読書すらできない。

縁側にも出ない。

といっても、政治の表舞台から遠ざけられたことを本人がどれほど気に病んだか? 真実のところは判然としません。

慶喜には、他人には理解し難い不可解なところがあります。真意が見えないことが、政治の舞台に立った慶喜に付き纏うのでした。

慶喜と一橋派の復活

斉昭の急死は、徳川慶喜こそ将軍に相応しいと考えていた者にとって、歓迎すべきことだったかもしれません。

当時の慶喜はこんな風に評価されていました。

「聡明だし、見どころもあるかもしれない。しかしあの人はオンブオバケだからな ※背中に妖怪、つまり父・斉昭がついているということ」

それが斉昭の急死により、厄介な父というオプションが外れ、慶喜は期待の人材となった――そう思えたのかもしれません。

徳川斉昭/wikipediaより引用

万延元年(1860年)になると【安政の大獄】による処分が解かれ、待望の貴公子が復活できる状況が揃いました。

このころから政局の舞台は江戸から京都へ。

何か意見があれば、上洛すること。それが藩主から志士まで、共通理解となるのです。

立ち上がったのが薩摩藩の島津久光。

その兄・島津斉彬は、安政5年(1858年)に亡くなる直前、成し遂げようとしたことがありました。一橋派の弾圧に抗議するため、上洛することです。

国父(12代藩主・忠義の父)として政治を取り仕切っていた久光は、【安政の大獄】により処罰を受けた西郷隆盛に代わり、大久保利通を懐刀として上洛に突き進みます。

そしていざ上洛すると、久光は玉突き状態で政局を動かしました。

島津久光/wikipediaより引用

朝廷にかけあい、勅使・大原重徳を江戸に派遣。

そこで一橋派の復活を推し進めた結果、松平春嶽が政事総裁職となり、慶喜は一橋家相続が再度認められ、さらには将軍後見職とされたのです。

ここに、ひとつのビジョンが実現したことになります。

一橋派の面々、こと島津斉彬のような大名は、慶喜の力量に惚れ込んで支持したわけではない。

慶喜を担いだ政治体制の方が大名家の意見が通りやすい。そう見越してのことであり、久光は目論見を達成したことになります。

しかし久光にも、見落としていたことがありました。

「慶喜は聡明であるが、だからこそ、将軍として担ぐにはかえって弱点となる」

斉彬がそう懸念していたように、実際、久光は身をもって知ることとなるのです。

※続きは【次のページへ】をclick!