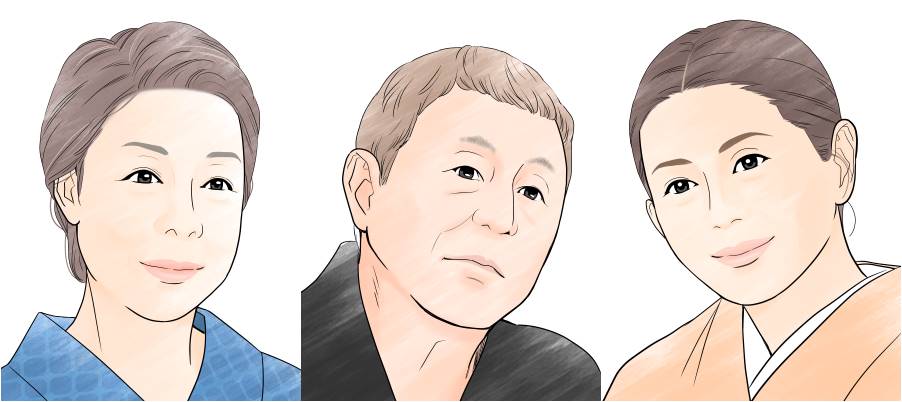

出番は少ないながら、2019年大河ドラマ『いだてん』で際立った存在の古今亭志ん生一家(美濃部一家)。

破天荒な父(ビートたけしさん)。

控えめな母(おりん・池波志乃さん)。

ズケズケとモノ言う娘(小泉今日子さん)。

個性爆発のキャラクターが登場しておりますが、一体、史実の彼らはどんな一家だったのか?

これがドラマにも引けを取らない、かなりパワフルな人々でした。

持ち込まれた見合い話

旗本の家を飛び出し、落語家になろうとしたのに、

【飲む・打つ・買う】

三拍子揃ったとんでもねえ男、それが美濃部孝蔵です(本稿は、古今亭志ん生で統一します)。

大河ドラマ『いだてん』をご覧の方は、すでにご存知でしょう。

森山未來さん演じる美濃部が浮草のようにだらしのない生活を続け、酒ばっか飲んでいる――。

そんな男でも、30を過ぎてにて独身ではどうにもよろしくない。

史実では大正10年(1921年)9月、金原亭馬きんとして「真打」に昇進した頃、下宿先隣人からの口利きで、見合い話が持ち込まれました。

見合い相手となる清水りんという女性は、実母と折り合いが悪くなり、家を出たくて仕方ありません。

寄席を見に行った祖父が、

「おとなしそうな人だ、いいんじゃねえかねえ」

と言ったところ、りんはあっさりとこの縁談を受けたのでした。

彼女は、女優の田中絹代によく似た、なかなかの美人であったそうです。

田中 絹代/wikipediaより引用

出会ったのは祝言前日。第一印象も覚えていない。

夫は32歳、妻は25歳という夫婦の始まりでした。

しかし、この夫は結婚後も落ち着くどころか大層な遊び人でして。

負けず嫌いでしかも下手くそなのに、博打にカーッと熱くなるタイプ。女とも遊ぶ。

りんがコツコツと独身時代に針仕事で貯めた金を、パーッと散財する毎日だったとか。

妻を実家に帰し、家財道具から着物まで、無断で質入れしたこともあったのですから、とんでもない話です。

大震災の翌年に美津子が誕生

結婚の翌年、夫妻は関東大震災(1923年)に遭遇します。

志ん生は、恐怖のあまり逃げ出し、酒屋でぐいぐいと飲んでいたとか。

よほど怖かったのでしょう。

このとき、りんのお腹には女の子がいました。

後の美津子となり、夫婦初の子でした。

美津子を筆頭に、夫妻は子宝に恵まれます。

大正13年(1924年):長女・美津子誕生

大正14年(1925年):次女・喜美子誕生

昭和3年(1928年):長男・清誕生

昭和13年(1938年):次男・強次誕生

これだけ子が出来れば、さすがの志ん生も親としての責任感が強くなっただろう?――いいえ、そんなことはありません。

なんと次女が五歳になったときは、落語家仲間に売り飛ばそうとしたこともあったとか。

泣き叫んだたため、考えを変えたそうです。

一家は底抜けの貧乏でした。

赤いカエルを捕まえて食べる。

米なんて食べられず、麦飯ばかり。おかずもろくにない。

穴のあいた衣服や靴で我慢する。

志ん生は納豆を売り、りんは夜なべでクレヨンにペーパーを巻くような内職に加え、洋食屋勤めをする。

洋食屋からは残り物をもらってきて、家族に与えることも多かった。そんな日々です。

ただ、赤貧にあえぐ中でも、りんは夫・志ん生の悪口は言いませんでした。

一家が夜逃げならぬ朝逃げをしてたどりついた先は「なめくじ長屋」なのでした。

「なめくじ長屋」での忘れ難き日々

古今亭志ん生が、著書のタイトルにまでした「なめくじ長屋」。

暮らす側からすれば、たまったものではありません。

そこら中、七色のキラキラした這いずり回った跡だらけ。

かゆいと思ったら、食いつかれている。

「ぴちっぴちっ」という不気味な鳴き声!

志ん生は録音しておけばよかったと言っていたそうですが、なかなか恐ろしい話です。

なめくじだけではなく、息を吸うだけで口の中まで入ってくるほどの蚊! 蠅!

ろくな暖房器具もない。

たまの贅沢といえば、油揚げが浮かんだうどんぐらい。もっと運が良ければ、コロッケをきょうだいで半分こして食べられる!そんな家でした。

それでも幼い子供たちにとっては、家族そろって身を寄せ合って暮らしていた、忘れがたい日々なのだそうです。

対して志ん生は、しれっとこう言っていたのです。

「俺は貧乏していねえ、家族が貧乏していただけだ」

このころの志ん生は、鳴かず飛ばず。

どうにもショーマンシップと言いますか、派手な立ち居振る舞いが欠けていたのです。

江戸から明治にかけては、落語も転換期でした。

それまでの江戸っ子好みの粋な演目より、薩長からやって来た層が好きそうな、派手な演目が好まれるようになっていたのです。

志ん生は、そこに乗り切れなかったのかもしれませんね。

-

戦国時代の御伽衆から始まった落語の歴史~江戸時代に安楽庵策伝が本格化させ

続きを見る

しっかり者の長女・美津子は、弟妹の面倒を見て家事をこなすようになっていきます。

いや、しっかりしていないとやっていけなかったのかもしれません。

そういう時代でした。

そんな貧乏暮らしが好転したのは、当時のラジオブームのおかげです。

ラジオに出た志ん生は、人気が急上昇。

ようやく一家は「なめくじ長屋」生活を終えたのでした。

昭和11年(1936年)のことでした。

上向く生活、暗くなる世相

このころからやっと一家の暮らしも上向き、美津子は女学校への進学も果たせます。

昭和13年(1938年)には、夫妻にとって四人目となる末っ子・強次が誕生。

次女は養子に出そうとしたほどの志ん生でも、この末っ子は可愛らしくて仕方なかったようです。

夫妻にやっと我が子を可愛がる余裕が生まれていたのでしょう。

目の中に入れても痛くないような、愛し方だったそうです。

この末っ子は丸顔で愛嬌たっぷり、愛くるしい容姿だけに、両親からすればたまらないものがあったはず。

そうした親の愛のせいもあってか、彼は兄や姉とは違う甘えたところのあるモダンボーイに成長していったのでした。

暮らしも上向いておりました。

末っ子誕生の翌年である昭和14年(1939年)、念願の五代目古今亭志ん生、襲名を果たしたのです。

一家の辛く長かった道のりにも、やっと光りがともったようなものでした。

しかし、日本は暗い世相へと進んでいくのです。

太平洋戦争でした。

戦中の美濃部家

戦中ともなれば、落語家も大変なものです。

両親の反対を押し切って、十代半ばの清が出征を志願。

これは何とかとどめることができ、彼は落語家に入門して、十代目金原亭馬生へと続く道を歩み始めました。

戦局への便乗落語しかできないと嘆いていた志ん生ですが、それどころではありません。

空襲の最中ともなると、家族を守らねばならない家長でもあるわけです。

しかし、美津子から言わせると、なんとも頼りにならなかったとか。

防空壕に避難したのに、出て行ったと思うと、空っぽのやかんを片手にウロウロしていたとか。

家にこっそり埋めておいた酒が盗まれて、がっかりしていたこともあったそうです。

それを見て、美津子は役立たずのお父ちゃんだという思いを噛みしめておりました。

志ん生は臆病で、空襲になるとともかく怯えていたそうです。

大きな音が怖くて仕方なかった様子でした。

一家が疎開しながらも暮らしているところへ、満州への慰問話が飛び込んで来ます。

ここで「お国のために!」とならないのが、志ん生らしいところ。

「俺は酒が飲みたい。満州には酒があるらしいし、いくらか金ももらえる。稼ぎがなけりゃどうにもならねえだろ。俺はどうしても行く」

金!

酒!

そんな動機か!

妻・りんが止める中、美津子はこう言います。

「あっちには空襲もないし、酒も飲めるんだから、いっといでよ。一月もすりゃあ戻って来られるでしょ」

こうして昭和20年(1945年)、どうせすぐ戻れるはずだと夏物だけを持って、志ん生は満州へと旅立ったのでした。

あやうく永遠の別れになりかけるとも知らず……。

死んだはずだよ、お父ちゃん

昭和20年(1945年)8月15日、玉音放送——。

終戦を迎えた美濃部一家は、たくましく生きるほかありません。

飢えに苦しみながらも、一家は日々を過ごしていました。

息子の清改め馬生は、落語家として焼け跡の中でも高座に上り続けます。

それまでは志ん生の子として後ろ盾があったものの、それはもうありません。そのため、落語家仲間からいびられたこともあったとか。

一家の元に、志ん生の生死は届きません。

そこで評判の易者に見て貰ったところ結果は、

「もう死んでいます」

だったのです。

一家は意気消沈しながらも、諦めるほかありませんでした。

そして昭和22年(1947年)正月明け。一家に驚きの電報が届きます。

「札幌に着く。25日に迎えに来い」

なんなんだ!

と、びっくり仰天した一家ですが、どうも夢ではないようです。

馬生が北海道へ向かい、帰宅しました。

傍らには、ボロボロの中国服を身にまとった、垢と埃まみれの志ん生がいたのです!

風呂に入った志ん生は、ウォッカを飲んで死のうとした話をし始めたのでした。

そして帰宅から五日後には、高座にのぼっておいたのです。

人気絶頂となる志ん生

このあと志ん生は、さらなるスターへの道を駆け上ります。

昭和24年(1949年)、放送法成立とともに、ラジオの落語ブームが開花。

志ん生は、ラジオ東京(現TBS)に出演し、たちまち大人気に。ニッポン放送から目の玉が飛び出しそうな契約金を積まれました。

追っかけまで出始めるほどでしたが、志ん生は相変わらず破天荒で、酒を飲んで高座にあがることもあります。

一度は、そのまま居眠りをしたことも。

そういうキャラクターが嫌われるどころか人気が出たのです。

美濃部一家も、贅沢ができるようになりました。

出前のちらし寿司、天丼、中華料理……グルメを腹一杯楽しめるようになったのです。

気前のいいところも、この一家らしさです。

りんは、来客、町内会、近所の子供たちにジュースやお菓子を配りました。

何かあれば、ポンとご祝儀も弾んだのです。出入りの酒屋にまでお年玉をあげたのだとか。

ずっと貧乏で苦労したからこそ、貧しい人を放っておけない。

それが美濃部一家の人情でした。

志ん生も、趣味にこだわり始めます。古道具集めです。

かつて父秘蔵の煙管を質に入れ、槍を持って追われた志ん生です。貧乏で縁が無かっただけで、そういう素質があったのかもしれませんね。

タバコ入れ、大釜、仏像……得体の知れない道具を、ポンポンと買いあさっていたのだとか。

道具だけならよいものの、ペットも大好き。

カナリヤ、鶯(うぐいす)、インコ、犬、金魚……オオトカゲを買おうとして、家族が必死で止めたこともあったとか。

最後まで飽きなかったのは、柴犬・トミと金魚だったそうです。

柴犬には、ともかくデレデレで家族が呆れるほど甘い飼い主でした。

あとは川柳と、ヘタであったという将棋。若い頃と比較すると、穏やかな趣味と言えなくもありません。

むろん酒好きは変わらず、自身が大酒呑みと豪語していたようですが、双葉山と比較したところてんで勝負にならず、負けを認めたそうです。そりゃ、ガタイが違いますって!

落語家として名人の道へ

そんな志ん生にも、芸術家として認められる日がやって来ます。

破天荒な落語家から、芸術家枠に入ったわけです。もっとも、本人はそんなことドコ吹く風ではありますが。

昭和31年(1956年)芸術祭賞

昭和39年(1964年)紫綬褒章※東京オリンピックの年

昭和42年(1967年)勲四等瑞宝章

『いだてん』の時系列は芸術祭賞から紫綬褒章へ向かう途中です。

破天荒な志ん生でも、末っ子は可愛らしいもの。

昭和32年(1957年)、彼は19歳になると、外交官や歌舞伎役者の道を断念し、落語家になりたいと志願したのです。

かくして父の付き人として、古今亭志ん朝として歩み始めます。

三代目古今亭志ん朝(古今亭朝太時代)/wikipediaより引用

昭和36年(1961年)、志ん生は長年の飲酒が祟ったのか、脳出血で倒れてしまいます。

そのあとも高座に復帰し、我が子二人の落語家も見守っていたのでした。

長女・美津子が44という歳になって嫁ぐ姿も、夫妻は見送っています。

美津子は父のコネもあって、ニッポン放送で働いていたのです。

その勤務先で、やっと結婚してもよいと思える相手と出会ったのでした。

しかし半年後、美津子は結婚が間違いだと悟り、家に戻って来てしまいます。

このとき、両親ともに喜んだというのも“らしい”話ですよね。

我が子の気質を知っていたのでしょう。美津子は出戻り、両親と兄弟と暮らし続けました。

そんな志ん生にも、休息の時は訪れます。

昭和44年(1969年)が最後の高座。その二年後の昭和46年(1971年)、妻りんが亡くなります。

貧しい日々を、内職をして、病にもかからず、支え続けた妻。

この妻の死に、志ん生は喪主すらつとめられず、弔辞も読めず、ただただ呆然としていたそうです。

葬儀が終わったあと、大声でワーッと泣き出したのでした。

その二年後の昭和48年(1973年)、志ん生は享年83という生涯を終えます。

破天荒な父・五代目古今亭志ん生。

そんな夫を健気に支える母・りん。

父や兄弟、三人の落語家を見守り、それを語り残した長女・美津子。

三味線の道に生きた二女・喜美子。

書画を好み、ひたむきに芸に生きた長男・十代目金原亭馬生。

モダンボーイ転じて、華やかな芸風を持っていた二男・三代目古今亭志ん朝。

気が好く、情に厚く、世間の目など何処吹く風――それが美濃部家の人々でした。

【参考文献】

『おしまいの噺』美濃部美津子(→amazon link)

『三人噺』美濃部美津子(→amazon link)

『志ん生放談』古今亭志ん生

『図説 落語の歴史 (ふくろうの本)』山本進(→amazon link)