こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【平安時代の書道】

をクリックお願いします。

三跡:「和様」の到達点へ

日本に漢字が伝わり、漢文で文章を書き記す――というのは実際無理がありました。

外国の文字と文法で日本語を表記するのですから、何かしっくりこなくて当たり前。

こうして【万葉仮名】が生まれ、【仮名】文字が使われてゆくようになると、今度は漢字に仮名を混ぜて書く書が成立します。

【かな書道】の誕生です。

漢字の書き方も王羲之の影響が薄れ、日本独自の【和様】が生まれました。

この時代の伝説的な書道家は【三跡(さんせき・三蹟とも)】がいます。

・小野道風(おののみちかぜ/トウフウ)「小野」からとって野跡(やせき)

・藤原佐理(ふじわらのすけまさ/サリ)「佐理」からとって佐跡(させき)

・藤原行成(ふじわらのゆきなり/コウゼイ)権大納言であったことから権跡(ごんせき)

大河ドラマ『光る君へ』で渡辺大知さんが演じる藤原行成は、日本の書道史において一つの完成形に到達したと評されます。

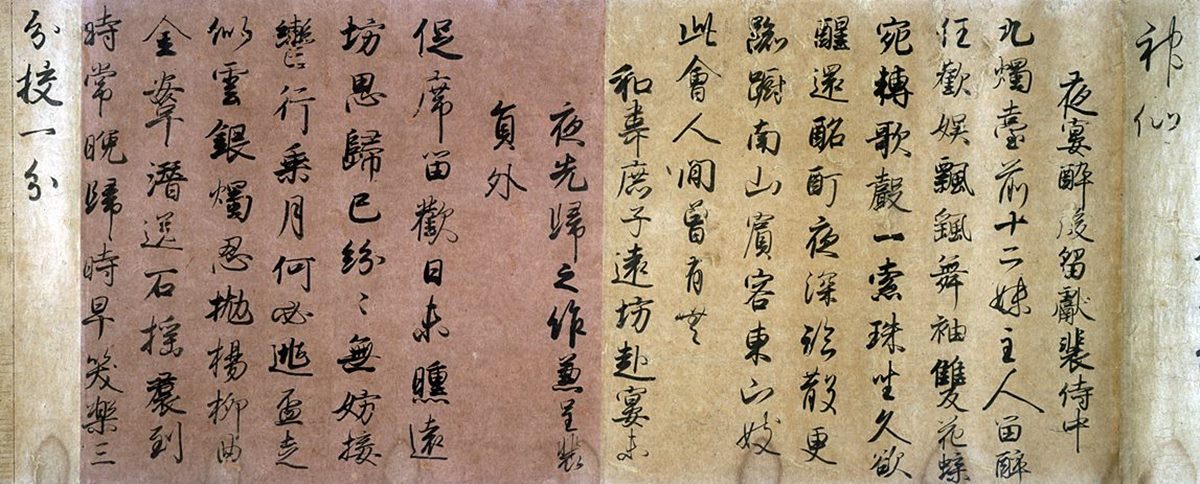

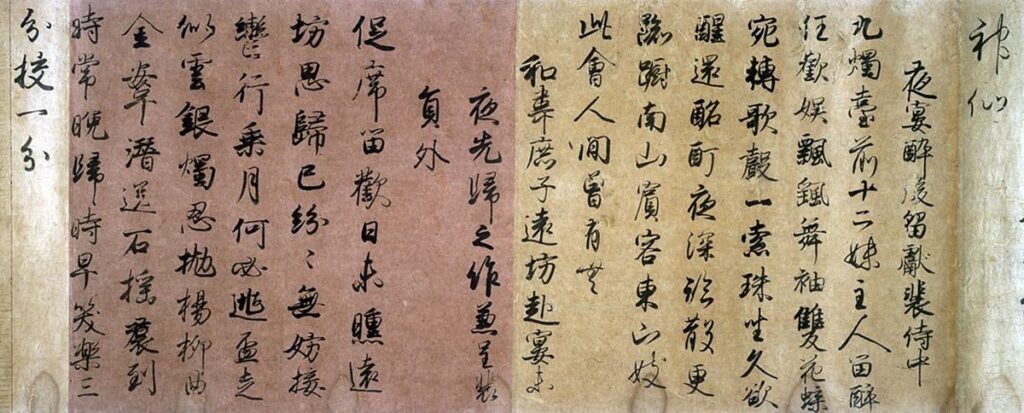

行成47歳の作『白氏詩巻』は、白居易の散文集である『白氏文書』を抜粋し、書き記したもの。

格調が高く独自性を持つその筆跡は、まさしく【和様】が成立したと言える。

国宝に指定されており、東京国立博物館所蔵です。

よどみない筆の運び。保たれた濃淡。整然と並ぶ行。何もかもが至高の逸品です。

藤原行成『白氏詩巻』/wikipediaより引用

行成は清少納言と親しくしていた話がいくつもあります。

あの清少納言のことですから「和歌は私の方がうまい、イマイチだ」とか苦笑しながら、見事な筆跡に惚れ惚れとしていても不思議はありません。

華やかな定子のサロンで、さぞや愛でられたことでしょう。

-

『長恨歌』の作者・白居易は史実でどんな人物だった?水都百景録

続きを見る

中国の書道では、筆は立ててまっすぐ持ちます。

日本ですと、あえて少し傾けて書く特徴がある。むろんペンや鉛筆の持ち方とは異なります。

【和様】すなわち日本式書道の頂点がこの時代に極まったことは、歴史とも深い関係があります。

この時代の【和様】は、【唐様】と比較して柔らかく繊細な特徴がありました。

たとえば和歌と漢詩は、どちらも詠めてこそ文人といえます。

しかしその内容は、和歌ならば恋愛を詠むようなやわらかいものであり、漢詩は大志を詠みあげるような勇壮なものと、独自の分類がされてゆくのです。

【承久の乱】のあと、武士の時代が訪れます。

武士たちは、宋で学んだ禅僧から教養を身につけていましたが、さらに中国における歴史の変動が波となって日本に押し寄せてきます。

元の支配に反発し、亡命してくる南宋の遺民たち。

明が滅亡した際にも、同じように人々がやってきます。

前述の通り、中国は書の本場であり、そのスタイルを取り入れた【唐様】への憧憬は、常に日本の書道にあり続けていました。

漢族の明が滅び、満州族の清が成立すると、日本は自分たちこそ「中華」を引き継がねばならないという使命感が強くなります。

要は、積極的に中国を受け入れるようになるのです。

江戸時代の後期に、日本では中国ブームが起きています。

書道も【唐様】が最新鋭のトレンド。

幕末の武士ともなると、文徴明風の字こそが至上のものと見なされるようになりました。

なんせ当時は寺子屋の普及によって庶民も書をこなすようになっていて、遊女たちも流麗な文字を書けてこそ一流とされるほどです。

-

合戦だけ上手でもダメなのね~戦国武将も達筆に憧れた「武士の書道」に注目

続きを見る

そうして武士や江戸っ子が【唐様】を取り入れてゆく一方、京都で育て上げた【和様】の最高峰はやはり【三筆三蹟】です。まさしく別格の存在。

究極的には【和様】と【唐様】を学び、己の魂と向き合い、字を追い求めてゆく――書とは、精神修養でもあり、日本の歴史の結晶と言えました。

文房四宝はコストがかかる

「文房四宝」という言葉があります。

墨・紙・硯・筆という、書道における基本的な道具ですね。

すっかり印刷技術が定着した現代人と、当時の人々では、書への感覚がまったく異なります。

印刷がないからには、文書は書き写すしかない。

読み書きだけでも、大変な手間暇と金がかかる。当時の文房四宝はとてつもなく高価なものでした。

清少納言が『枕草子』を書いた理由として、藤原伊周が妹である中宮定子と一条天皇に、高級紙を贈ったときのことがあげられます。

「紙を枕にすればよい」と清少納言が語ったというのです。

彼女の機転のみならず、ここも重要です。

「藤原伊周が、一条天皇と定子に大量の紙を贈った」

これだけでも、唸るほど資産のある伊周の権勢がうかがえます。

均等の厚みに揃えて、美しい紙を作り出すことは当時非常に困難なことでした。そんな紙を大量入手できるなんて、まさしくセレブの証なのです。

権力者には文房四宝を買えるだけの金がある。

一方で下級貴族にとってそれができない。

そうなると、紫式部と藤原道長の関係にも、ヒントがあると思えます。

紫式部は、道長の娘であり、一条天皇の中宮であった藤原彰子に出仕するように言われます。

乗り気どころか、本人は嫌で嫌でたまらず、出仕後はしばらく引きこもりになったほど。

彼女は何かとややこしい性格で、それでよく出仕したと思えるほどです。

しかし、根っからのクリエイターである紫式部が、こう言われたとすれば?

「文房四宝、使い放題の最高級サブスクつきだけど、それでも出仕は嫌かい?」

思わずくらっとしていそうではありませんか?

道長の言う通りにすれば、いくらでも文房四宝がついてくる――書くことが生きることと同義のクリエイターなら受諾してしまうことでしょう。

そんな人物や時代背景を描こうとしているのに、文房四宝で手を抜いてしまったら、説得力がなくなってしまうのが今年の大河ドラマ『光る君へ』。

場面に応じて実に見ごたえのある文房四宝が並んでいます。

役ごとに品質も変えていて、貧しい藤原為時の硯は素朴ですし、一方で皇族はどっしりとした高そうなものが用意されている。

紙も美しく、質感がしっかりとしたもの。手漉きの高級紙を特注していると推察できます。筆も丁寧に作られた逸品です。墨もきっとよいものでしょう。今年は例年以上大量に揃えているはずです。

小道具班が気合を入れて揃えた今年の文房四宝は、まさに眼福ものです。

ちなみに、紙を普段使いできない階層では、木簡が用いられていました。

削って再利用することもできる木簡はコスパが高く、『鎌倉殿の13人』でも若い頃の北条義時が熱心に読んでいる場面がありました。

京都からすれば、貧しく素朴な坂東武者そのものの姿です。

-

義時が手に持つ帳簿が「木簡」だった理由~紙の普及が遅い東国では超重要だった

続きを見る

時代がくだっても、紙は大切なものです。

書き損じが真っ黒になるまで書くことが、日本の伝統でした。

裏紙や書き損じのリサイクル利用も頻繁に行われており、思わぬところから“新たな書状”が発見されることも往々にしてあります。

※続きは【次のページへ】をclick!