こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【平安京で流行った疫病とは?】

をクリックお願いします。

脚の病

『源氏物語』「夕霧」の帖にて――。

光源氏の息子・夕霧に迫られて受け入れられない落葉の宮が

「とても気分が悪くて、脚気が胸に上ってくるような心地がする」

と思い悩むシーンがあります。

このときまだ関係はなかったのですが、母の御息所には”既にそういう仲”と勘違いされていました。

御息所は以前から重病で伏せっており、落葉の宮としては病気の母をさらに悩ませてしまったことで心痛が増したのでしょう。

「古い時代の脚の病気」といえば脚気、というイメージがある方も多いかもしれません。

単純にいうと、ビタミンB1の欠乏によって神経障害が引き起こされ、脚の倦怠感や知覚異常などが起こり、心不全に至った場合には最悪死に至る病。

脚気による心不全は「脚気衝心(衝心性脚気)」と呼ばれ、近代まで多くの人物が亡くなっていいます。

有名な例としては、江戸幕府十四代将軍・徳川家茂とその御台所・和宮親子内親王でしょう。

徳川家茂/wikipediaより引用

落葉の宮の「胸に上ってくるような心地」というのも、脚気による心不全を表現したものに見えてきます。

なお、ビタミンB1は吸収率があまり高くなく、古い時代の日本ではあまり食べられていなかった肉や魚に多かったため、近代までは国民病とみなされるほどよくある病気でした。

ビタミンB1は雑穀や豆類にも比較的多く含まれ、精白米にはあまり含まれていません。

そのため、江戸時代では白米が好まれた江戸で脚気罹患者が多くなり、「江戸患い」とも呼ばれていました。

平安時代の庶民については食事に限らず記録が乏しいため憶測になりますが、おそらく米よりも雑穀を食べていたでしょうから、貴族層より脚気の罹患率は低かったと思われます。

麻疹

致死率はさほど高くない。

されど感染力が凄まじく、同室にいただけで空気感染(→昭和大学PDF)してしまい、免疫がなければ90%以上が発症してしまう――。

そんな凄まじさから「命定め」とも呼ばれ、あの徳川綱吉も麻疹にかかって亡くなったとされます。

徳川綱吉/Wikipediaより引用

麻疹については、以下に詳しい記事がございますので、

-

綱吉の命も奪った“はしか”は「命定め」と呼ばれ 江戸時代に13回も大流行した

続きを見る

-

幕末の江戸では最大40万人が苦しんだ麻疹の歴史~甘く見てたら本当に危険です

続きを見る

おそれいりますが上記をご覧ください。

インフルエンザ

大河ドラマ『光る君へ』の第17回紀行で取り上げられたのは【祇園御霊会】でした。

祇園祭の起源と伝えられるもので、ここで注目したいのが【御霊会】という祭事です。

天変地異や疫病、怨霊などを鎮めるために始まったとされ、一番最初に行われた貞観5年(863年)の御霊会で対象とされたのがインフルエンザと考えられます。

病の特徴や時期が現在の症状や流行と似ているのです。

日本史のみならず人類にとって、長く脅威であり、今も恐ろしいインフルエンザ。

こちらについても以下に詳細記事がございますので、よろしければご覧ください。

-

インフルエンザの恐怖は平安時代にも認識~日本初の『御霊会』が863年に実施

続きを見る

物の怪

平安時代をはじめとした古来ならではの病気ですね。

当時は「病原菌」なんて概念はありませんので、病気は「神仏の怒りに触れたり、何かに取り憑かれたために起こるもの」と考えられていました。

病人が、文字通り「人が変わったかのような言動」をした場合には、特に「物の怪に憑かれたせい」と見なされたもので、平安時代の記録や物語には頻出します。

紫式部の存命中、あるいは近い時代の実例を挙げますと、

・『紫式部日記』敦成親王の誕生直前の藤原彰子

・三条天皇

といった記録が残されていて、『源氏物語』のストーリー上では、

・夕顔、葵の上、紫の上

・髭黒の大将の北の方

・宇治の大君、浮舟

などが物の怪に憑かれたとされます。

物の怪に取り憑かれた場合は、聖職者を呼んで加持祈祷をし、調伏あるいは退散させて治す必要があります。

また、取り憑かれた人から物の怪が出てきた際、周辺にいる別の人に乗り移ることも多く、そのために用意された人を憑坐 (よりまし)とも。

物の怪の正体は悪鬼や妖怪、死霊などが考えられましたが、ハッキリそうだという記録は残っていません。まぁ、当たり前ですけど……。

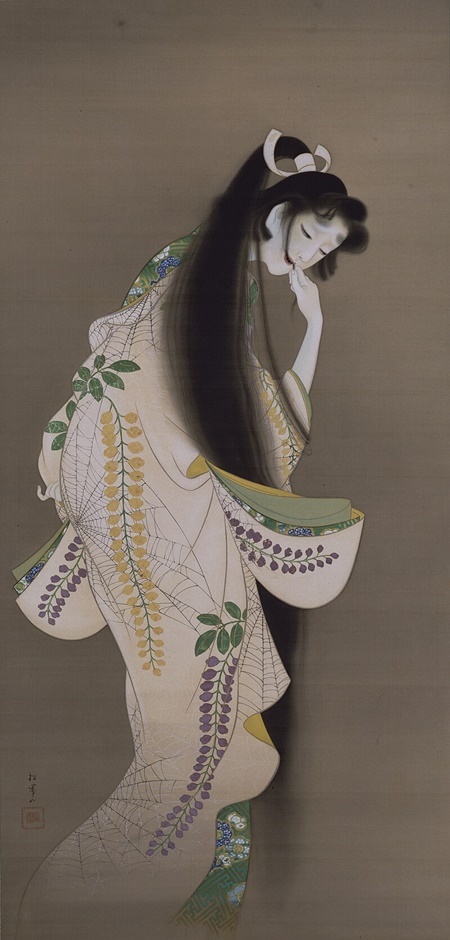

夕顔、葵の上、紫の上の三人は、全員が光源氏の若い頃の愛人・六条御息所に憑かれたということになっています。

六条御息所を描いた上村松園『焔』/wikipediaより引用

髭黒の大将の北の方については、話の流れからすると「夫の不実ぶりを気に病んで性格が変わってしまった」というようにも見えますので、現代でいうところのヒステリーかもしれませんね。

宇治の大君と浮舟は、同じく宇治でさまよっていた法師の死霊にとりつかれたとされます。

大君は取り殺され、浮舟は薫と匂宮の板挟みで悩んでいたところを取り憑かれ、屋敷からさまよい、横川の僧都とその妹尼に保護されました。

三条天皇については、ちょっと珍しいエピソードが伝わっています。

憑坐(よりまし)となった女房に襲いかかられた少年を三条天皇がかばって、自分が殴られた……というのです。

古代日本において最も尊い人が、名前さえ残らないような少年をかばったというのは特筆すべき出来事でしょう。

彰子や葵の上については、出産時の特殊な状態が物の怪とみなされた可能性も考えられそうです。

現代でも「陣痛~出産時に痛みのあまり普段では言わないようなことを叫ぶ」ということがありますよね。

普段おっとりした深窓の姫君が叫び出したら「何かに取り憑かれたのでは」と思うのも無理はない。

似たような状態に「狐憑き」がありますが、平安時代中期まであまりなかったようです。

藤原実資が『小右記』の長元四年(1031年)8月に狐憑きのことを記しているので、『源氏物語』の中にも一人くらいは狐に憑かれた人がいたかもしれませんね。

あわせて読みたい関連記事

-

藤原彰子の生涯|紫式部や一条天皇と共に父・道長の政権を盤石にした功労者

続きを見る

-

愛憎劇が赤裸々に描かれた藤原道綱母の『蜻蛉日記』兼家とはどんな関係だった?

続きを見る

-

三条夫人の生涯|信玄の正室は本当に高慢ちきで何もできない公家の娘だったのか

続きを見る

-

なぜ藤原道隆は次代の伊周へ権力を移譲できなかったのか「中関白家」の迷走

続きを見る

-

藤原道長は出世の見込み薄い五男だった なのになぜ最強の権力者になれたのか

続きを見る

【参考】

国史大辞典

日本大百科全書

繁田信一『殴り合う貴族たち』(→amazon)

倉本一宏『平安京の下級官人』(→amazon)

林望『謹訳 源氏物語』(→amazon)

ほか