こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【黒田長政の生涯】

をクリックお願いします。

酒豪・太兵衛とも気が合わず?

もう一つは、これまた重臣・母里太兵衛(友信)とのエピソードです。

彼も官兵衛の代から仕えていた人で、生涯に76人もの首を取ったという猛将。

福島正則と飲み比べをして名槍”日本号”をもらった話でも有名ですね。

母里太兵衛/Wikipediaより引用

母里と長政の関係は、基次と比べればマシでしたが、それでも”気の置けない仲”ではありませんでした。

長政の息子・黒田忠之が袴着(はかまぎ・七五三の前身にあたる儀式)をしたときのこと。

友信は将来の当主に武功あれと思って「お父上以上の功を挙げなされよ」と言いました。

この「父以上に」というのは、いわば験かつぎのテンプレ言葉だったのですが、長政には「長政殿の功績は大したことないから、それ以上に立派なことをしなさいよ」という意味に聞こえたらしく、大激怒。

「俺は朝鮮でも関が原でもあんなに働いただろうが!お前は俺を侮辱するのか!!」(超訳)

そう怒鳴り、友信をその場で殺そうとしたそうです。おいおい。

幸いこのときは栗山利安(ドラマ『軍師官兵衛』では濱田岳さん)という黒田家の筆頭家臣がなだめて収まったのですが……人の上に立つには少々堪忍袋の緒がか弱いですね。

他にも官兵衛から「お前は優柔不断だから注意しろ」と言われたなど、猛将の割には複雑な性格であったらしき話がいくつかあるので、本人も悩んでいたのかもしれません。

栗山善助/wikipediaより引用

国入り~江戸時代

人間関係については少々難儀な面を抱えながらも、黒田長政は新たな領地を栄えさせるために働きます。

慶長五年(1600年)11月に国入りし、翌年から那珂郡警固村福崎の地に城を築き、祖先ゆかりの地から”福岡”と命名。

領内の検地や領民への触れ書きなども行い、家康から朱印状をもらった商人に海外と貿易をさせます。

徳川家への忠義もこの頃には定着しており、慶長八年(1603年)3月に家康が上洛したときにはお供を務めました。このときに従四位下・筑前守に叙任されています。

筑前守というのは領地からの叙任だと思われますが、豊臣家から離れた長政に、秀吉の若い頃の官職だった”筑前”が与えられたというのも皮肉なものですね。

呼び呼ばれるたびに秀吉を思い出すでしょう。

とはいえ、長政はその程度はゆるぎません。

大坂冬の陣では息子を参戦させ、長政本人は江戸の留守居役を務め、翌年、夏の陣では将軍となった徳川秀忠の配下として参戦しています。

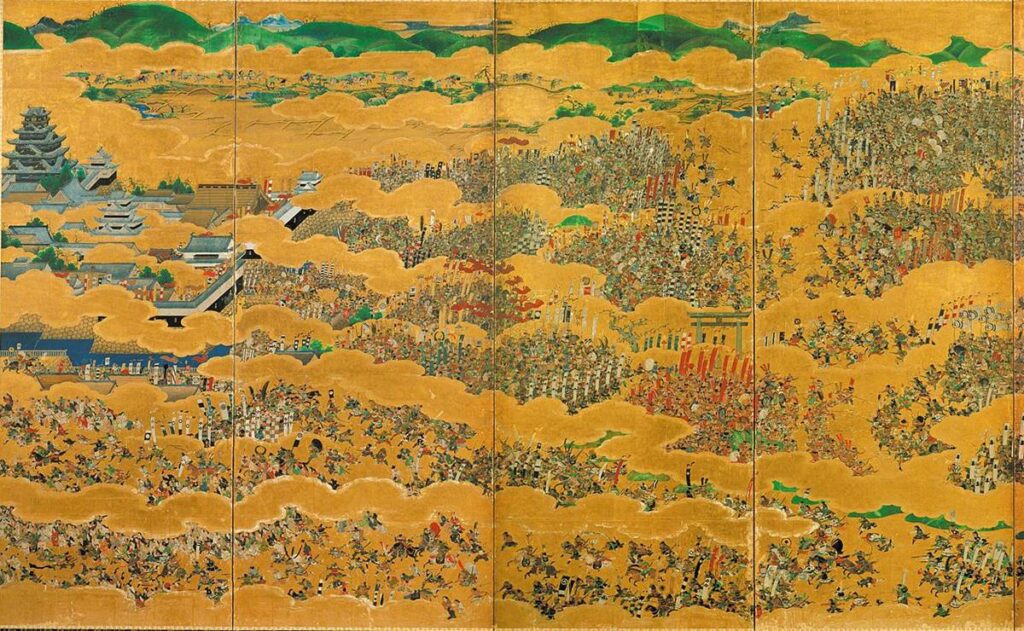

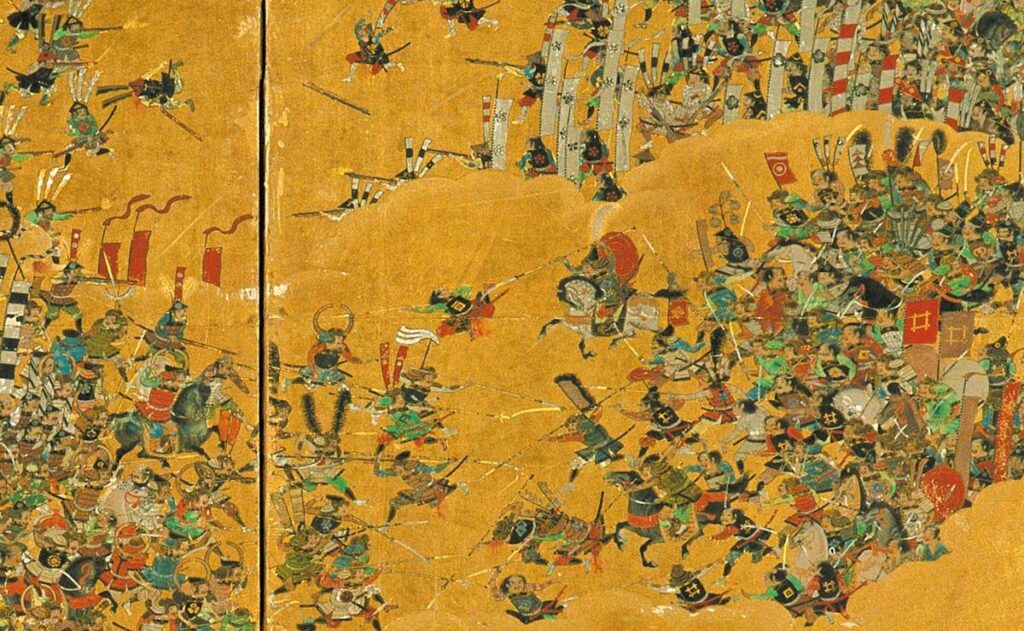

戦後、長政はなぜか大坂周辺での略奪について『大坂夏の陣図屏風』を描かせました。

大坂夏の陣図屏風/wikipediaより引用

大坂の陣図屏風/wikipediaより引用

当時の様子を伝える貴重な史料として知られていますが、「発注者の割に長政が目立たなさ過ぎる」などなど、謎の多い作品です。

自らの武功を誇るために描かせたのなら、元寇の図として著名な『蒙古襲来絵詞』とその発注者・竹崎季長のように、もっと長政が目立ってもいい。

となれば、発注者が長政ではない、あるいは別の目的で描かせたか、その両方という可能性が出てきます。

この件に関する解説書も出ていますし、大坂城オンラインショップ(→link)で屏風の縮小版レプリカが販売されていますので、気になる方は手にとって考察してみるのも面白そうですね。

その後、長政は、藩主として領内の新田開発や産業促進などに務め、元和九年(1623年)に秀忠・家光の上洛の先払いとして在京している最中、8月4日に亡くなりました。

56歳でしたので、当時としては平均ぐらいでしょうか。

辞世の句は以下の通り。

此ほどは 浮世の旅に 迷ひきて 今こそ帰れ あんらくの空

構成から見れば、長政は戦国大名として常に正解の道を歩んでいたように見えますけれども、本人としては不本意なこともあったのでしょうかね。

あわせて読みたい関連記事

-

秀吉の軍師とされる黒田官兵衛の生涯~天下人を狙える器だったというのは本当か

続きを見る

-

播磨の戦国武将・後藤又兵衛基次の生涯~黒田家を追われた猛将は大坂の陣で豊臣方へ

続きを見る

-

官兵衛の右腕だった栗山利安(善助)81年の生涯と息子・大膳の理不尽な追放劇

続きを見る

-

吉川広家の生涯|なぜ元春の三男(元就の孫)が毛利家の裏切り者とされるのか

続きを見る

-

小早川秀秋の生涯|関ヶ原の裏切り者と呼ばれた男は秀吉正室ねねの甥だった

続きを見る

【参考】

渡邊大門『黒田官兵衛・長政の野望 もう一つの関ヶ原 (角川選書)』(→amazon)

国史大辞典

日本大百科全書(ニッポニカ)

世界大百科事典