天正11年(1583年)4月24日は柴田勝家の命日です。

織田家の宿老であり「鬼柴田」とも呼ばれ、織田信長が絡む作品でも欠かせない猛将として知られた存在ですが、意外と謎に包まれた人物でもあり……。

いったい柴田勝家とはどんな人物だったのか?

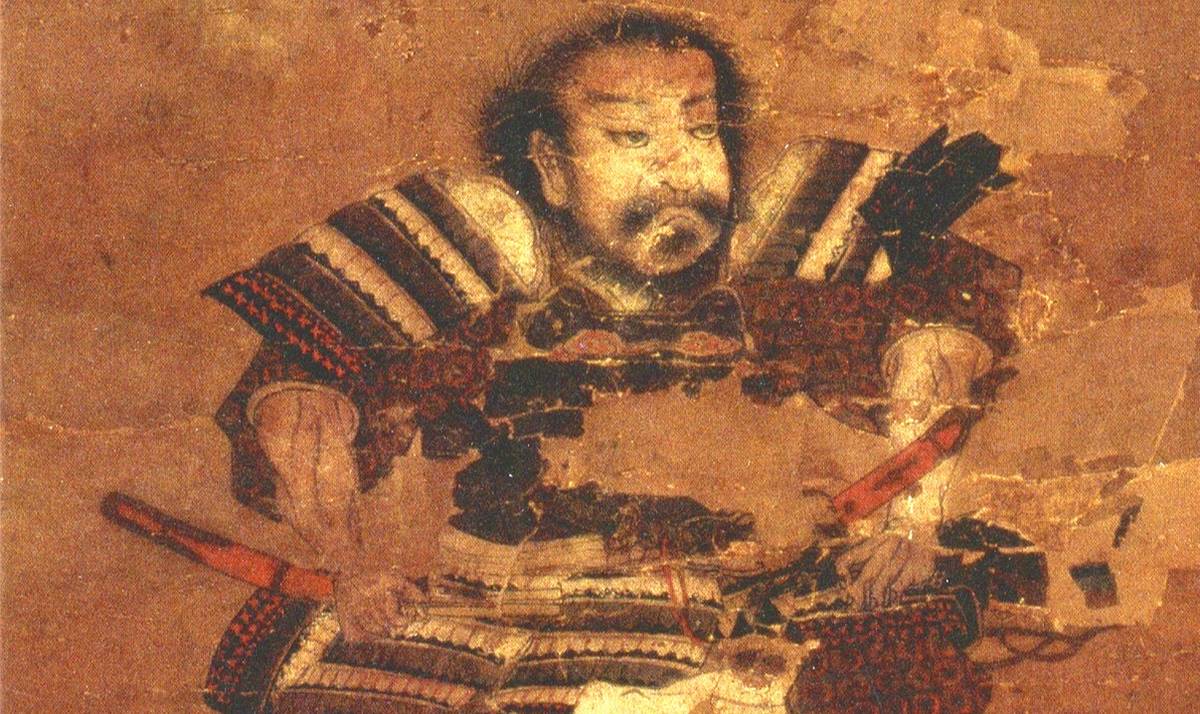

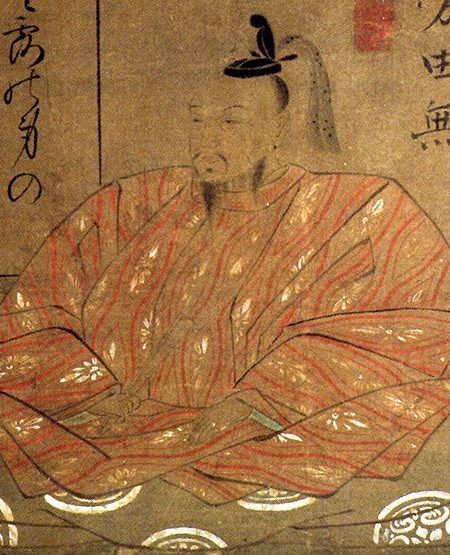

猛将として知られた柴田勝家/Wikipediaより引用

史実面からその生涯を振り返ってみましょう。

信長の父に仕え、弟を盛り立て

柴田勝家は、生年や出自がハッキリしておりません。

生まれは大体1522~1527年と推定。

織田信長が1534年生まれなので、最大で一回り、最低で7歳ぐらい歳上になりますね。

経緯はともかく、勝家は若い頃から信長の父・織田信秀に仕え、領地として村を一つもらっているぐらいなので、家柄あるいは若い頃から能力が突出していたであろうことは間違いないでしょう。

織田信秀/wikipediaより引用

また、早くから、信長の弟・織田信勝(織田信行)に仕えていたとされています。

信秀の死後もしばらく信勝に仕え続け、兄弟の対立が決定的なものとなるまでは、信長の命で武働きをしたこともありました。

例えば天文二十二年(1553年)の【萱津の戦い】などです。

この頃の勝家は、林秀貞などと共に信勝が織田家の当主にふさわしいと考え、反信長派とも言える行動をしていました。

しかし、以下のような理由から信長方に転身します。

【勝家が信長派になった経緯】

・弘治2年(1556年)8月、稲生の戦いで信長に敗れた

・信勝が新参かつ男色相手の津々木蔵人を重用し、勝家らを冷遇する

・土田御前(信長・信勝の実母)の仲介で、稲生の戦いの件を赦免されたにもかかわらず、弘治3年(1557年)、信勝が再度、信長への謀反を企てた

実際に信長と戦い、敗れ、実力差を痛感させられた勝家。

にもかかわらず、弟・信勝は現実を見ようとせず、あろうことか再び兄を殺そうとした――。

これでは、どんな人でも愛想がつきましょう。

柴田勝家は、謀反の件を信長に密告。

その報を受けた信長は仮病を使い、信勝を清州城へおびき寄せ、殺害しました。

なお、織田信勝の詳細については以下の記事をご覧ください(本記事末にもリンクあり)

-

織田信勝(信行)の生涯|信長に誅殺された実弟 最後は腹心の勝家にも見限られ

続きを見る

信勝殺害後 8年間の動向が不明なまま

元はと言えば柴田勝家の機転なれど、かつての主君筋である信勝を喪い、気分はすぐれなかったのでしょう。

それからしばらくの間、勝家は表に出てこなくなります。

尾張統一までの国内の合戦や、桶狭間の戦い。

美濃攻めといった信長前半生の大舞台に、意外にも彼は参加していないのです。

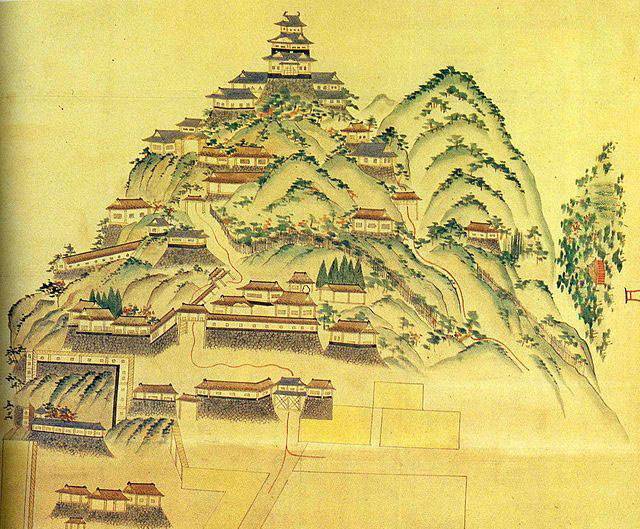

信長が攻め落とした美濃斎藤家の稲葉山城/Wikipediaより引用

もしかしたら参加していたのかもしれませんが、記録には出てこない。

永禄八年(1565年)7月頃から文書に名前が出てくるまで、おおよそ8年間の動向は不明です。

信勝の死後、その遺児であった津田信澄らの養育を任されていたようなので、しばらくはそちらに専念するよう命じられていたのかもしれません。

信澄からすると、叔父の信長は父の仇であり、勝家は裏切り者です。

将来に禍根を残さないためには、できるだけ小さいうちにシッカリと教育しなければなりません。

勝家が戦のためしょっちゅう留守にすれば、どこの誰が信澄らにあることないこと吹き込むかわかったもんじゃない。

転身した経緯があるとはいえ、信長が何の意図もなく8年間もサボらせるとも考えられませんから、これ以外にも何かしらの理由はあったでしょう。

義昭奉じての上洛戦にも参加

明智光秀や細川藤孝の働きにより、足利義昭を奉じて上洛することになった織田信長。

足利義昭/wikipediaより引用

その永禄十一年(1568年)の上洛戦から、再び柴田勝家は前線で働く記録が見受けられるようになります。

合間に京都の軍政にも携わっています。

記録にない8年間で何があったか不明なれど、この頃は信長の心証や評価も高かったと見てよさそうです。

永禄十二年(1569年)1月に京都で起きた【本圀寺の変】での上洛や、同年8月の伊勢侵攻にも参加。

元亀元年(1570年)4月の越前攻めの最中に浅井長政が離反し、岐阜と京都との行き来がしにくくなると、信長は勝家ら配下の武将を琵琶湖南岸に置き、道を確保しました。

美濃~京都ルートは、織田家にとって非常に重要な交通路です。

その一角を任されたのですから、【鬼柴田】と恐れられる実力者だったことは間違いないでしょう。

同年6月には浅井・朝倉両氏と姉川の戦いが勃発。

こちらにも勝家は参加しております。

この戦いは、最初は織田勢が押されながら、途中、徳川の奮起があって、織田徳川連合軍が勝った――というのが通説ですが、実際はそれほど大きな勝利ではないのでは?というツッコミもあります。

信長上洛後の戦にほぼほぼ参加

その後も柴田勝家は、織田家の動向に伴い、合戦の日々が続きます。

織田家と共に歩んだ、その戦歴を整理してみましょう。

絵・富永商太

◆上方での勢力を取り戻そうとする三好三人衆との戦

→三好長逸・三好宗渭・岩成友通の3武将が畿内で暗躍、永禄の変では足利義輝が討たれる(結果、義昭が擁立される)

◆石山本願寺攻め

→本願寺の顕如上人や下間、雑賀衆などが立ちはだかり10年以上の対立

◆長島一向一揆

→伊勢長島の一向宗を大量虐殺

◆比叡山焼き討ち

→延暦寺の僧侶らを数千人焼き討ち(大量の遺体や焼失跡が発掘されず、殺害の実数は疑問視されている)

◆槙島城の戦い

→足利義昭を京都から追い出す

◆一乗谷城・小谷城攻略

→越前の朝倉義景・近江の浅井長政を滅ぼす

◆長篠の戦い

→武田勝頼率いる武田軍相手に完勝

信長に関わる合戦のほとんどですね。

大まかにまとめると「勝家は信長が上洛して以降の戦には、ほとんど参加していた」といえるでしょう。

刀狩りや道路整備 時代は大きく変わりスポーツも!

柴田勝家の後半生に大きく関わる越前との縁は、天正三年(1575年)8月、越前一向一揆から始まりました。

ここでの功績で、勝家は越前に49万石と北ノ庄城(福井市)を与えられます。

北ノ庄城に着任した後は、両国経営にも力を入れ、領民からも比較的良い領主と思われました。

刀狩りで集めた武器を農具などに鋳直したり。

道路や橋の整備をして領内の行き来を便利にしたり。

一般的に勇猛な武将というイメージの強い柴田勝家ですが、同時に政治的能力も有していたことがわかります。

天正四年(1576年)には北陸方面の総責任者に任じられ、前田利家・佐々成政・不破光治・佐久間盛政などをつけられました。

前田利家/wikipediaより引用

かなり有力なメンツが揃っておりますね。

隣国の加賀は90年も一向一揆が勢力を保っていた地域なので、そのくらいの緊張感が必要だったでしょう。

その先には、別の強敵もおりました。

上杉謙信です。

強敵・武田信玄は既に没しておりましたが、越後の龍はまだ健在。

織田家にとってこの軍神は、強大な敵でした。

手取川で謙信に完敗?

天正五年(1577年)7月。

越後の上杉謙信が加賀へ進出しました。

上杉謙信/wikipediaより引用

当然ながら、この強敵と対するのは柴田勝家です。

ヘタをすれば織田家の屋台骨を揺るがしかねない相手を前にして、このとき信長は羽柴秀吉(豊臣秀吉)も援軍として送り出したのですが、あろうことか秀吉は軍議で勝家と衝突。

修復不可能なほど関係が悪化してしまいます。

そして秀吉は、勝手に戦線を離脱します。

そのため柴田勝家は単独で七尾城(七尾市)の救援に向かいましたが、とき既に遅く陥落しておりました。

さらにここから撤退している途中、手取川で上杉軍に襲われて敗北を喫します。

いわゆる【手取川の戦い】です。

同合戦については記録が少なく、被害が大きくはなかったのでは?

とも言われておりますが、柴田勝家の敗北だったことは間違いないでしょう。

ちなみにこの半年ほど後の天正六年(1578年)3月、謙信が亡くなり、勝家がリベンジする機会はありませんでした。

鬼柴田とされる勝家でしたら、リベンジの機会を失って悔しかったでしょうか。秀吉だったら「ラッキー♪」ぐらいに平気で思っていそうですが。

天正八年(1580年)3月になると、勝家は、加賀一向一揆の中核である金沢御堂を攻略。

同年11月に加賀を平定し、能登・越中にも進出しました。

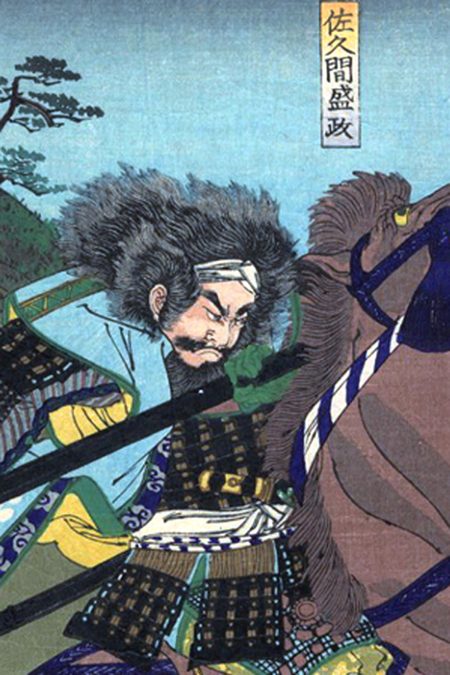

また、同時期に本願寺攻略の不首尾などを咎められた重臣・佐久間信盛が失脚。

勝家が織田家筆頭家老となりました。

『長篠合戦図屏風』の佐久間信盛/wikipediaより引用

京都の軍事パレードが絶頂期だったか

謙信、加賀の一向一揆と立て続けに強敵がいなくなり、織田家中でもTOPに上り詰めた勝家。

天正九年(1581年)に行われた京都御馬揃えでは「越前衆」として前田利家らを率いて参加します。

いわゆる軍事パレードで信長の威光を天下に知らしめるものですね。

信長にとっても勝家にとっても感慨深いものであったでしょう。

【京都馬揃えの抜粋】

◆一番部隊……丹羽長秀・摂津衆

◆二番部隊……蜂屋頼隆・河内衆

◆三番部隊……明智光秀・大和衆

◆四番部隊……村井貞成・根来衆

◆織田一門……織田信忠・美濃衆・尾張衆・織田信雄・伊勢衆・織田信包・織田信孝・織田信澄(津田信澄)

◆公家衆……近衛前久・正親町季秀

◆旧幕臣衆……細川昭元・細川藤賢(ふじかた)・伊勢貞景・一色満信・小笠原長時

◆九番部隊……お馬廻り衆・お小姓衆

◆十番部隊……柴田勝家・柴田勝豊・柴田三左衛門尉・不破光治・前田利家・金森長近・原政茂

◆十一番部隊……お弓衆百人

このころ勝家は、上杉攻略のため伊達家の重臣・遠藤基信も接触していたと言います。

そして、織田家の命運が劇的に変わる天正十年(1582年)。

3月あたりから勝家は、越中の魚津城・松倉城(富山県魚津市)を攻めていました。

突然の凶報が届けられたのはその最中のことでした。

天正十年(1582年)6月2日、【本能寺の変】が起きたのです。

『真書太閤記 本能寺焼討之図』(渡辺延一作)/wikipediaより引用

勝家が事の次第を知ったのは……

魚津城が天正十年(1582年)6月3日に落城――柴田勝家が事の次第を知ったのはほぼ同時だったと思われます。

6日には軍を引き、北ノ庄城へ戻りました。

そして勝家は『光秀は近江にいるだろう……』と予測し、四国攻め準備のために大坂にいた丹羽長秀と連携して、光秀を討ち取ろうとしていたようです。

丹羽長秀/wikipediaより引用

しかし、ほぼ同時に上杉方へも信長横死の件がバレ、能登・越中の国衆を扇動されたため、勝家は動けなくなってしまいます。

運命の分かれ道でした。

その間に秀吉は毛利勢との和睦をまとめて京都へ進軍し、明智光秀と対峙。山崎の戦いで勝利すると、勝家よりも一歩先に踏み出したようなカタチになります。

山崎の戦いに決着がついたのが13日で、勝家が動けたのは18日のことでした。

これにより秀吉は「主君の仇討ち」という最大の発言力を得ます。

そして迎えたのが、後世に知られる【清洲会議】です。

天正十年(1582年)6月27日に開かれたこの会議。

織田家の跡継ぎを誰にするか?

織田家の重臣たちで話し合いをしていたところ、秀吉が颯爽と担いで現れた三法師に決まった――。

『絵本太閤記』に描かれた清洲会議のシーン/wikipediaより引用

そんな筋書きで知られる会合ですが、実際は、三法師が織田家の跡取りというのは既定路線で、織田信雄と織田信孝のどちらがその名代になるか?ということを話し合う場だったと考えられます。

織田信長から家督を継いだ織田信忠――三法師はその信忠の息子であり、信長の嫡孫ですから、なんの問題もないわけですね。

ただし幼少のため、それを支える名代は必要。

ということで、信忠の弟たちで三法師から見れば叔父にあたる織田信雄と織田信孝がその座を争ったのです。

結果、信雄と信孝のどちらかということでは決まらず、まずは信長の側近だった堀秀政が三法師を支えるということで落ち着きます。

問題は、信長の遺領配分でした。

戦功を背景に河内・丹波・山城などを得た秀吉に対し、勝家は北近江と長浜城(長浜市)を得ただけ。

信長リベンジの経過からすれば致し方ない面もありますが、織田家筆頭家老という立場から考えると少ないですよね。

ちなみに信長次男の織田信雄は尾張・伊賀・南伊勢で、織田信孝は美濃を得ました。

果たしてこれで納得できたのか?

清洲会議後の織田家

清洲会議後の織田家は、どうなったのか?

組織としては三法師の下に織田信雄と織田信孝がいて、勝家と秀吉が並び、さらに池田恒興と丹羽長秀が補佐として続くカタチでした。

丹羽長秀は信長に「友」と呼ばれた信頼厚い人で、池田恒興は信長の乳兄弟です。

こうしてみると【もしも光秀を討ってなかったら、秀吉はココに並べなかったのでは?】と思わせる面々ですね。

また、同時に勝家は信長の妹・お市の方と結婚しており、かの浅井三姉妹(茶々・初・江)も勝家のもとに身を寄せています。

お市の方/wikipediaより引用

お市の方との再婚は、清洲会議で勝家と秀吉が話し合ったとか、あるいは勝家を味方にするため織田信孝が仲介したともされます。

信孝が秀吉と揉め、対抗するため勝家に助力を求めたんですね。

こうしてジワジワと対立の素地が整えられていく中、もう一つ注目したいのが、10月15日に秀吉が単独で執り行った“信長の葬儀”です。

場所は、京都の大徳寺で、このとき勝家は京都にはいませんでした。

同時期に勝家は秀吉に対抗するべく、諸大名に接触しているのですが……葬儀では、喪主が信長の四男であり、秀吉の養子でもある羽柴秀勝だったため、世間的にこんな印象を与えます。

「これからは秀勝と秀吉が織田家を背負って立つのか?」

勝家は、滝川一益や織田信孝と手を結み、秀吉と対抗しようとしましたが、常に相手の方が一枚上手という状況が続きます。

賤ヶ岳と大垣城

柴田勝家は何とか状況を打開すべく、毛利や高野山などにも連絡を取りました。

秀吉の背後をつこうとしたのです。

しかし、信長存命中はどちらも敵対していた勢力ですから、いずれもうまくいきません。

上杉景勝にも何らかの協力を取り付けようとしていた形跡がありますが、

上杉景勝/wikipediaより引用

こちらは秀吉が既に手を回していました。

調略や外交ともなれば、それを得意とする秀吉に太刀打ちできるわけもなく……結果、こうした流れで天正十一年(1583年)、秀吉と最後の戦いをすることになります。

いわゆる【賤ヶ岳の戦い】です。

この戦いのポイントは、何と言っても

・主戦場の賤ヶ岳

・大垣城

でありましょう。

当初、賤ヶ岳に布陣した両軍は、互いに築いた砦が強力だったため、動けずにおりました。

先に動いたら負け。土木の得意な織田軍らしい展開です。

すると織田信孝が滝川一益と手を結み、岐阜方面から秀吉の背後を突こうとします。

勝家と連携して賎ヶ岳の秀吉を攻め滅ぼそう――というものでした。

北は勝家、南は信孝&一益。

挟撃される恐れが出てきた秀吉は、一部の兵を賎ヶ岳に残し、岐阜城(途中から大垣城)へ向かい、戦況を見守っていたところ、ついに敵が動きます。

猛将として名高い佐久間盛政が、中川清秀(討ち死)や高山右近(退却)を蹴散らし、秀吉軍の中に楔を打ち込むようなカタチになったのです。

『佐久間盛政秀吉ヲ襲フ』/wikipediaより引用

しかし、それこそまるで罠だったかのように、秀吉が神速の行軍で賤ヶ岳に戻り(美濃大返し)、形勢は逆転。

勝家方だった前田利家が突如戦線を離れると、金森長近などの軍も退却し、勝家本隊に秀吉軍が襲いかかる展開となりました。

勝負あり――。

覚悟を決めた勝家は、北ノ庄城まで撤退します。

むろん秀吉方も追撃して、同城を包囲。

覚悟を決めた勝家は、妻・お市の方と共に自害しました。

享年62(1522年生まれ換算)。

喜多川歌麿の描いた柴田勝家とお市の方/wikipediaより引用

もう少し見ておきたいところがあります。

「信長の時代で、最も勇猛な武将」

あまりにも潔い。

柴田勝家の最期を見ると、そんな印象を受けます。

が、もともとがそういうタイプの人物だったようです。

柴田勝家の人物評は全般的に「潔く、温情ある人柄」という印象の逸話が多く残されています。

例えば『日本史』の著者であるルイス・フロイスによると

「信長の時代で、最も勇猛な武将」

だとか。

フロイスを始め、キリスト教の宣教師はキリスト教を理解している人にかなり高い評価をし、敬虔な仏教徒については酷評する傾向があります。

しかし、禅宗を信仰していた勝家については、これが当てはまりません。

もともと勝家が、宗教に対して比較的寛容なタイプだったことや、越前での布教についても事実上許したことが理由だと思われます。

正確には「越前での布教は手柄次第」と言っていたそうです。

つまり、勝家側が妨害することはないが、推奨もしないということ。宣教師たちからすれば、ありがたいことだったかもしれませんね。

また、自害直前についての様子も、好意的に表現されています。

「勝家は離反した家臣を責めず、最期まで付き従った家臣たちについても逃げることを許した。しかし、その忠誠に今生で報いる術がないことを嘆いていた」

似たような話が前田家の家臣・村井重頼の覚書にもあるそうで。

村井長頼/wikipediaより引用

他にも勝家に関する逸話は多々あります。

しかし、出典が『常山紀談』や『翁草』など、江戸時代に成立した書物も多く、史実的には怪しくなってしまいます。

まぁ、当人に温情や清廉さがなかったら、こうした逸話が伝わったり作られたりはしないでしょう。

そう考えると、やはり柴田勝家という人は、愚直で誠実な好人物だったと思えます。

👨👦 『豊臣兄弟』総合ガイド|登場人物・史実・出来事を網羅

あわせて読みたい関連記事

-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る

続きを見る

-

信長の妹・お市の方の生涯|浅井に嫁ぎ勝家と共に自害した波乱の一生を振り返る

続きを見る

-

賤ヶ岳の戦い|秀吉と勝家が正面から激突!勝敗を左右したのは利家の裏切り?

続きを見る

-

織田信秀(信長の父)の生涯|軍事以上に経済も重視した手腕巧みな戦国大名

続きを見る

-

信長の母・土田御前の生涯|生まれや名前は?信長の死後はどう過ごした?

続きを見る

【参考】

国史大辞典

峰岸純夫/片桐昭彦『戦国武将合戦事典』(→amazon)

小野之裕『柴田勝家と支えた武将たち』(→amazon)

楠戸義昭『激闘! 賤ヶ岳 (歴史新書)』(→amazon)

柴田勝家/wikipedia