こちらは3ページめになります。

1ページめから読む場合は

【柴田勝家の生涯】

をクリックお願いします。

お好きな項目に飛べる目次

手取川で謙信に完敗?

天正五年(1577年)7月。

越後の上杉謙信が加賀へ進出しました。

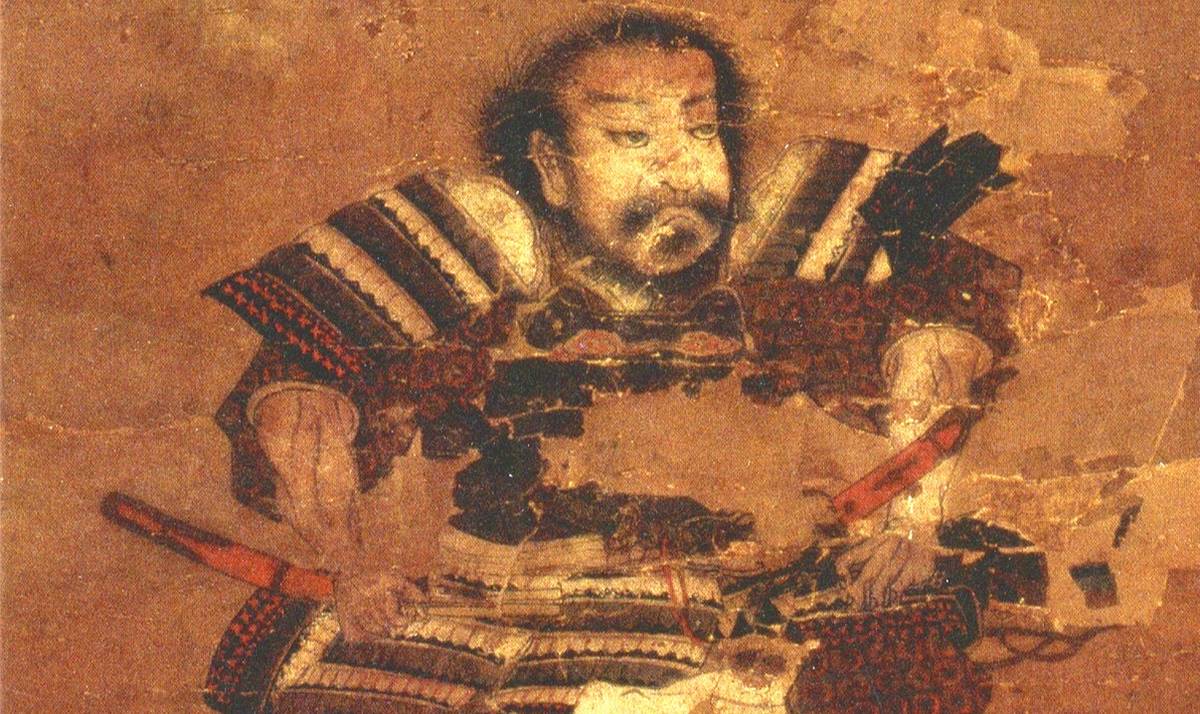

上杉謙信/wikipediaより引用

当然ながら、この強敵と対するのは柴田勝家です。

ヘタをすれば織田家の屋台骨を揺るがしかねない相手を前にして、このとき信長は羽柴秀吉(豊臣秀吉)も援軍として送り出したのですが、あろうことか秀吉は軍議で勝家と衝突。

修復不可能なほど関係が悪化してしまいます。

そして秀吉は、勝手に戦線を離脱します。

そのため柴田勝家は単独で七尾城(七尾市)の救援に向かいましたが、とき既に遅く陥落しておりました。

さらにここから撤退している途中、手取川で上杉軍に襲われて敗北を喫します。

いわゆる【手取川の戦い】です。

同合戦については記録が少なく、被害が大きくはなかったのでは?

とも言われておりますが、柴田勝家の敗北だったことは間違いないでしょう。

ちなみにこの半年ほど後の天正六年(1578年)3月、謙信が亡くなり、勝家がリベンジする機会はありませんでした。

鬼柴田とされる勝家でしたら、リベンジの機会を失って悔しかったでしょうか。秀吉だったら「ラッキー♪」ぐらいに平気で思っていそうですが。

天正八年(1580年)3月になると、勝家は、加賀一向一揆の中核である金沢御堂を攻略。

同年11月に加賀を平定し、能登・越中にも進出しました。

また、同時期に本願寺攻略の不首尾などを咎められた重臣・佐久間信盛が失脚。

勝家が織田家筆頭家老となりました。

『長篠合戦図屏風』の佐久間信盛/wikipediaより引用

京都の軍事パレードが絶頂期だったか

謙信、加賀の一向一揆と立て続けに強敵がいなくなり、織田家中でもTOPに上り詰めた勝家。

天正九年(1581年)に行われた京都御馬揃えでは「越前衆」として前田利家らを率いて参加します。

いわゆる軍事パレードで信長の威光を天下に知らしめるものですね。

信長にとっても勝家にとっても感慨深いものであったでしょう。

【京都馬揃えの抜粋】

◆一番部隊……丹羽長秀・摂津衆

◆二番部隊……蜂屋頼隆・河内衆

◆三番部隊……明智光秀・大和衆

◆四番部隊……村井貞成・根来衆

◆織田一門……織田信忠・美濃衆・尾張衆・織田信雄・伊勢衆・織田信包・織田信孝・織田信澄(津田信澄)

◆公家衆……近衛前久・正親町季秀

◆旧幕臣衆……細川昭元・細川藤賢(ふじかた)・伊勢貞景・一色満信・小笠原長時

◆九番部隊……お馬廻り衆・お小姓衆

◆十番部隊……柴田勝家・柴田勝豊・柴田三左衛門尉・不破光治・前田利家・金森長近・原政茂

◆十一番部隊……お弓衆百人

このころ勝家は、上杉攻略のため伊達家の重臣・遠藤基信も接触していたと言います。

そして、織田家の命運が劇的に変わる天正十年(1582年)。

3月あたりから勝家は、越中の魚津城・松倉城(富山県魚津市)を攻めていました。

突然の凶報が届けられたのはその最中のことでした。

天正十年(1582年)6月2日、【本能寺の変】が起きたのです。

『真書太閤記 本能寺焼討之図』(渡辺延一作)/wikipediaより引用

勝家が事の次第を知ったのは……

魚津城が天正十年(1582年)6月3日に落城――柴田勝家が事の次第を知ったのはほぼ同時だったと思われます。

6日には軍を引き、北ノ庄城へ戻りました。

そして勝家は『光秀は近江にいるだろう……』と予測し、四国攻め準備のために大坂にいた丹羽長秀と連携して、光秀を討ち取ろうとしていたようです。

丹羽長秀/wikipediaより引用

しかし、ほぼ同時に上杉方へも信長横死の件がバレ、能登・越中の国衆を扇動されたため、勝家は動けなくなってしまいます。

運命の分かれ道でした。

その間に秀吉は毛利勢との和睦をまとめて京都へ進軍し、明智光秀と対峙。山崎の戦いで勝利すると、勝家よりも一歩先に踏み出したようなカタチになります。

山崎の戦いに決着がついたのが13日で、勝家が動けたのは18日のことでした。

これにより秀吉は「主君の仇討ち」という最大の発言力を得ます。

そして迎えたのが、後世に知られる【清洲会議】です。

天正十年(1582年)6月27日に開かれたこの会議。

そんな筋書きで知られる会合ですが、実際は、三法師が織田家の跡取りというのは既定路線で、織田信雄と織田信孝のどちらがその名代になるか?ということを話し合う場だったと考えられます。

織田信長から家督を継いだ織田信忠――三法師はその信忠の息子であり、信長の嫡孫ですから、なんの問題もないわけですね。

ただし幼少のため、それを支える名代は必要。

ということで、信忠の弟たちで三法師から見れば叔父にあたる織田信雄と織田信孝がその座を争ったのです。

結果、信雄と信孝のどちらかということでは決まらず、まずは信長の側近だった堀秀政が三法師を支えるということで落ち着きます。

問題は、信長の遺領配分でした。

戦功を背景に河内・丹波・山城などを得た秀吉に対し、勝家は北近江と長浜城(長浜市)を得ただけ。

信長リベンジの経過からすれば致し方ない面もありますが、織田家筆頭家老という立場から考えると少ないですよね。

ちなみに信長次男の織田信雄は尾張・伊賀・南伊勢で、織田信孝は美濃を得ました。

果たしてこれで納得できたのか?

※続きは【次のページへ】をclick!