こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【渋沢栄一の女性スキャンダル】

をクリックお願いします。

お好きな項目に飛べる目次

妻妾同居でも似ている君臣、慶喜と栄一

パリから帰国した栄一は、戊辰戦争に参加することはなく、駿府の生活を経て、スカウトのあと新政府に雇われます。

その経緯はさておき、ここから彼の私生活について考えてみましょう。

まずは駿府時代。

将軍ではなくなった徳川慶喜とその家臣は、徳川家父祖の地である駿府に向かいました。

ここで渋沢家は身を落ち着けますが、程なくして栄一は大蔵省に出仕し、大阪・造幣寮へ向かいました。

そして京都出身のくにという現地妻をもち、子を産ませたのです。

それだけなら権力者によくある話かもしれませんが、続きがなかなか眉をひそめたくなるものでした。

明治11年(1878年)、東京に新居を構えると、くにも呼び寄せ、千代と共に妻妾同居生活を堂々と始めたのです。

渋沢千代/wikipediaより引用

別宅にも「友人」こと愛人が複数おりました。

これはある意味、駿府での主君・慶喜にならったともいえます。

慶喜は駿府に移る際、側室の身辺整理をしました。

火消しの新門辰五郎の娘であるお芳らは実家に戻されたものの、女中扱いの新村信、中根幸は残りました。この二人との間に10男11女を儲けたのです。

私生活においても、徳川慶喜と渋沢栄一という君臣は似ていたのですね。

「そう目くじらたてなさんな!」

という意見も確かにあるのでしょう。

しかし、それが“時代”だけで片付けられないのは、当時から白眼視されていたことから明らかです。

幕臣らは慶喜を見て、こう漏らしていました。

「貴人情けを知らずとは、あの人のことだ」

明治の慶喜は世捨て人同然です。ゆえに好き勝手やっても、要人としての政治外交的配慮は必要ないでしょう。

※以下は「徳川慶喜」の関連記事となります

-

将軍を辞めた慶喜は明治以降何してた?せっせと子作り&趣味に興じるハッピー余生

続きを見る

しかし栄一はちがいます。

それこそ粉骨砕身で新たな国づくりに挑んでいる最中。

だからこそ身辺もキレイにしておくべきなのか。

あるいは愛人の一人二人は大目に見てもよいのか。

現代人にしても人によって判断が分かれそうですが、なにより本人がこの件について弁明を用意しています。まずはそこを見てみましょう。

長州閥流飲みニケーションだったから

明治時代が訪れると、江戸っ子たちは舌打ちして薩長閥を眺めていました。

江戸の風情をぶち壊し、気持ち悪ぃ悪弊を持ち込みやがった。そう苦々しく振り返り「おはぎ(長州)と芋(薩摩)め!」と罵倒する。

江戸っ子お決まりの自慢はこうです。

「俺のじいさんはよォ、彰義隊として戦ったんでぇ!」

薩長には屈しない江戸っ子の強がりとでも言いましょうか。

では、そんな江戸っ子たちが苦い顔で見ていた薩長の悪弊とは?

薩摩については、野蛮な暴力性と男色です。

男色については、美少年を追いかけ回す性犯罪者集団「白袴隊」といった形で表面化しました。

そして長州は、ずばり女遊びです。

井上馨/国立国会図書館蔵

渋沢栄一は弁解と自慢を込めつつ、こんな素晴らしい相手とつきあえるのも、女と酒がある席で、粋な遊びをしたからだと明かしています。

「私が行いが悪いということは、まあ、このお二人の影響もあるんですよね」

長州流のワイルドな飲みニケーション文化のせいで、自分も女遊びをしたということですね。

ただし、同時に攘夷テロ仲間でもあったことについては、大っぴらには語っていません。

そこにあるのは坂の上の雲なんかではなく、どす黒い欲望のようにも見えてきます……。

『論語』の超解釈

渋沢栄一と明治時代の理論をまとめてみましょう。

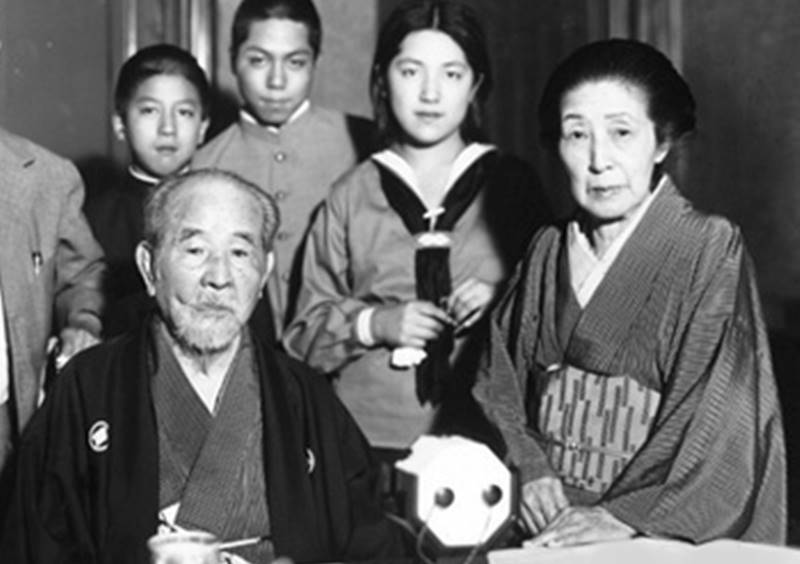

栄一の後妻である兼子は、人格者として知られる夫について、呆れながらこう言いました。

渋沢栄一や孫たちと渋沢兼子(右端)/wikipediaより引用

「あの人も『論語』とは上手いものを見つけなさったよ。あれが『聖書』だったら、てんで守れっこないものね」

そんな風に言われると『論語』には性的道徳規範がないように思えますが、もちろん違います。

論語にとっては迷惑千万。

渋沢栄一が好んだ漢籍でも「酒と色は節制すべきものである」と散々指摘されております。

要は、自己流解釈を拡大しがちなんですね。儒教であっても「心即理」を掲げた陽明学、その流れを汲む水戸学に若い頃から浸っていた渋沢栄一ならではの理論展開です。

心即理という言葉は、一歩間違えると危険です。

「心が欲したらいいんだよ!」

そんなお題目のもとに、加害欲求や破壊衝動も止められない――ゆえに明や清、朝鮮では危険思想扱いでした。

日本でも「寛政異学の禁」において陽明学は禁じられています。

しかし、だからこそなんでしょうか。熱狂的にハマり、心の赴くままに井伊直弼を暗殺してしまった。それが水戸学です。渋沢栄一が身につけていた理論とは、そういう危険な一面を有しているのです。

渋沢栄一流の超解釈な一例を挙げてみましょう。

『論語』「述而」から。

子、人と歌いて善(よ)ければ、必ず之(これ)を返さしめて、而る後に之に和す。

孔子は、誰かと歌って相手が優れていると、必ずその相手に繰り返し歌わせて、自ら一緒に歌っていた。

こう解釈できます。

それを渋沢栄一の『実験論語』にかかるとこういうことになる。

孔子は聖人君子のようだが、そういうわけでもない。誰かと一緒に嬉しそうに合唱することだってあった。

ここに彼なりの含みがあります。

幕末京都で志士をしていて、明治以降も長州閥と親しい渋沢栄一にとって「誰かと一緒に歌う」とは?

その連想相手は芸妓となります。

なぁんだ、孔子だってきっと美妓歌って飲んで騒いでいたんでしょ。そういう超解釈の余地が出てくる。

もちろん、これはあくまで渋沢栄一独特の超解釈。

孔子の『儀礼』を読めばそんなことはないとわかりそうなのに不思議でなりません。

清貧と理想に生きた孔子と、渋沢栄一を並列して賞賛するのはどうしても無理を感じるのはその点です。

いったい誰と歌ったか?

中国には琴棋書画の伝統があります。友情として歌い、楽器を演奏することもありました。

それに「竹林の七賢」の阮籍(げんせき)と嵆康(けいこう)は、そうして歌って話し合う男同士で“特別な友情”が芽生えた。そういうボーイズラブも成立する。

明治の薩摩閥なら「よかよか!」と破顔しそうな話が成立します。

大河の主役となった渋沢栄一が持ち上げられ『論語と算盤』がベストセラーとされていますが、その解釈は偏った時代精神や人生観が反映されていることを踏まえた方が無難でしょう。

儒教国家には、色欲に関する規定がない――そんなことはありません。

確かに一夫多妻制は認められている。玄宗と楊貴妃のように本業放棄でもしなければ、色狂いとはみなされない。

とはいえ、流石に兼子の言葉は言い過ぎだと思えるのです。

ここまで解釈するのだとすれば、それはあくまで夫・栄一が奔放であったことの反映にすぎません。

※続きは【次のページへ】をclick!