こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【永井尚志】

をクリックお願いします。

長州藩詰問使として

元治元年(1864年)孝明天皇は、長州に怒りを募らせます。

さんざん偽勅を用いて好き放題やらかしただけでも度し難いのに、【禁門の変】では御所を砲撃し、我が子を怯えて泣かせ、京都を大火事にした。

孝明天皇は鉄槌を下すべく、長州征討を迫ります。

孝明天皇(1902年 小山正太郎筆)/wikipediaより引用

慶喜はじめ幕府は、この一件でどれほど困惑したでしょう。

それまで天皇を己の権力の担保として使ってきたのに、それがかくも大きな力を持つとなると、困り果てるしかない。

永井尚志は長州藩詰問使として広島へ向かいます。

そこで長州藩は三家老の首を出し、藩主父子の罪を認め、山口城を破却。

都落ちをしていた五卿(七卿のうち一人は死亡し、一人は脱走)の引き渡しを承諾しました。

一応は目的達成となりますが、幕府は永井尚志の免職を決めます。

総督は徳川慶勝であったものの、御三家となると処断するにはあまりに重い。そこで尚志に責任を着せようとしたのです。

尚志は病気としてこれを拒否し、辞職するしかありません。

当時の幕閣にはキナ臭い空気が漂っていました。慶喜に疑惑が募っており、それゆえ尚志も疑われたともいえます。

幕閣が慶喜に疑いの目を向けたのには理由がありました。

天狗党の乱です。

-

夫の塩漬け首を抱えて斬首された武田耕雲斎の妻~天狗党の乱はあまりにムゴい

続きを見る

水戸藩から蜂起した一派が京都を目指して西上、幕府が討伐軍を出すほどに発展したこの大騒動。

慶喜は、朝廷と天皇に願い出て追討軍を出し、厳しい処断で天狗党を壊滅させますが、そもそも水戸藩出身の慶喜が潔白とも言い切れない。

江戸を無視して好き放題にしているのもおかしい。

果たして慶喜を信じてよいものか?

慶喜が後見職を務める14代将軍・徳川家茂すら、不信感を募らせていました。

徳川家茂/wikipediaより引用

家茂は自らが幕政を行えず、朝廷の口出しに辟易とし、江戸へ戻ろうとしたことすらありました。

それを慶喜と松平容保が説得し、ようやく京都に戻らせる有様です。

長州征討軍の瓦解

長州征討は、結果的に生煮えでした。

長州藩では、恭順派と過激派がくすぶっている。あっさりと処分を引き受けた者が手ぬるいとして逆襲を狙う者たちもいました。

尚志はまたも広島へ向かいます。

このときの詰問は穏やかなものでした。ただし、それは長州藩側の時間稼ぎゆえのこと。

幕府側としても、一向に話がまとまらない。

強硬にやれ。いや、穏健に進めたほうがいい。と、話は割れるばかり。

福沢諭吉はじめ、幕臣たちはこのことを苦々しく思い出す者も多いものです。

中途半端に動くぐらいならやらなければよかった。そして、いざ動いたのならば、フランスの手を借りてでも徹底的に叩き潰すべきだった。そう回想されています。

幕府はフランスに借款を依頼しており、それが途中で中止されたことも背景としてあるのでしょう。

そう苦々しく振り返られる水面下で、ある密約がありました。

薩摩の西郷隆盛・小松帯刀らと、長州の木戸孝允らが、土佐の坂本龍馬ら立ち会いのもと、【薩長同盟】を結んでいたのです。

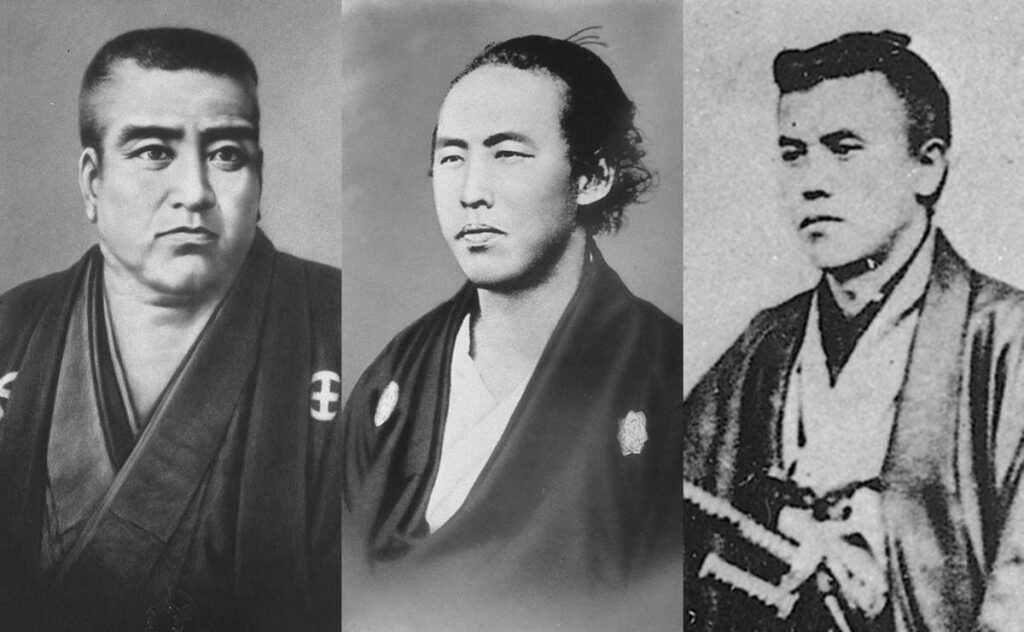

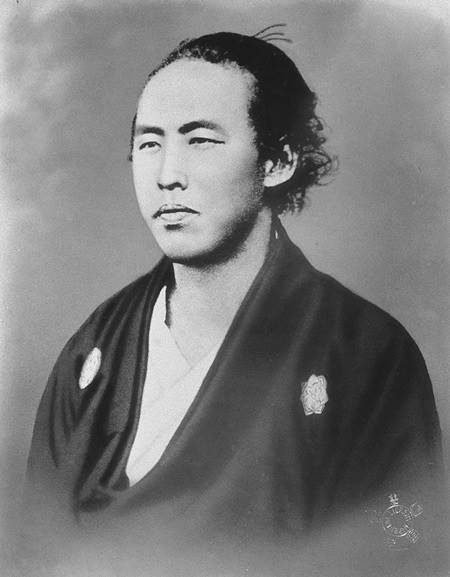

左から西郷隆盛・坂本龍馬・木戸孝允/wikipediaより引用

薩摩藩の首脳部にいる大久保、西郷、小松らは尊王攘夷思想に理解がある。

彼らに目を光らせていた久光も、参与会議ですっかり慶喜に愛想が尽きた。ゆえに【一会桑政権】に対抗するため、長州へ手を差し伸べたのです。

第一次長州征討で、西郷と協力していた尚志が、そんなことを知るはずもありません。

上野公園の銅像のせいか。『西郷どん』はじめフィクションで描かれるフランクな姿のせいか。明るく裏表のない人物像のある西郷隆盛ですが、なかなかの策士です。

このあと尚志は、三度目の広島に向かいます。

待っていたのは膠着し切っていた状況。

もはや長州を止めるものはありません。

ここから先は、長州による破竹の勢いでの快進撃、電光石火の章となります。

このときの高杉晋作ら、電光石火の動きは司馬遼太郎の小説はじめ、さまざまなフィクションで華々しく描かれてきました。

いわゆる「巧山寺決起」とされる事件です。

高杉晋作挙兵像(功山寺境内)/wikipediaより引用

しかし、稀代の大天才が幕府を蹴散らしたという像も、修正が必要かもしれません。

このときイギリスはじめ西洋列強は、幕府に海軍を動かさぬよう要請しておりました。戦闘時に自国船が巻き込まれては危険だという名目です。

しかし、日本からの射撃による被害は、攘夷を掲げた長州藩過激派が引き起こしてきたものであり、どうにもおかしい話です。

海軍力でいえば幕府は圧倒的に強い。

それなのに、いわば内政干渉でこの切り札を封じられたようなもの。高杉が強いといっても、いわば手足を縛った相手を殴り飛ばしていたような状態ではあるのです。

幕府という獅子の体内は、薩長の出番の前に、すでに内側から崩壊していたといえる。

関東の幕閣では、小栗忠順はじめ近代化を急速に進めていたものの、問題は京都です。

そもそも、徳川斉昭が朝廷を政治に引き込んだツケはあまりに大きいものでした。

京都の朝廷が政治に関与するようになった結果、慶喜は孝明天皇の信頼を得てリードを握ったものの、その代償があまりにも負担となった。

孝明天皇から攘夷を迫られ、板挟みとなり、政治は混迷を極めてゆくのです。

そんな中、年若い家茂は、この長州征討の最中に病没してしまいます。

慶喜は出陣を撤回。

彼には、自分の身に危険が及ぶと、途端に弱気になり、ものごとを投げ出す悪癖があると指摘されるところではあります。

【禁門の変】では颯爽としていたものの、それは最初で最後の武士の姿と言えました。

総大将が急に弱気になれば、幕臣たちは呆れ顔になるしかなく、「例の癖が始まった」と目配せしため息をついてしまう、それが徳川最後の将軍の実像でした。

血筋こそ武家の棟梁とはいえ、適性がまったくないのです。

そしてこのことこそが永井尚志ら幕臣を不運に巻き込んでゆきます。慶喜はなかなか首を縦に振らなかったものの、しぶしぶ最後の将軍となるのでした。

大政奉還

就任から二十日後――孝明天皇が天然痘で崩御しました。

嘘か、まことか、病気から回復していたにもかかわらず、急変して息を引き取ったとか、岩倉具視らの謀略による暗殺説もあります。

真相はもはや明らかにはなりません。

ただ、非常に奇怪なタイミングでの崩御には違いなく、その後、新将軍の徳川慶喜は、有力大名四侯による合議制政治を目指しました。

久光とはもはや同床異夢であることは前述の通り。松平春嶽ですら、幕府再興の望みは潰えたと感じていたほどです。

会津藩が頼りにしていた孝明天皇は崩御。

若い天皇は操りやすい。

政局は崩壊前夜……として薩摩藩上層部は「ときは今」と定めたのでしょう。

倒幕は、できるのだ!

これを久光に持ちかけると、慶喜に怒りを感じていた久光もついには承諾します。

そして慶応3年(1867年)、薩摩藩と土佐藩は【薩土盟約】を結びました。

土佐藩の後藤象二郎と坂本龍馬には、倒幕へ向けた秘策がありました。

大政奉還――土佐側から永井尚志に接触がはかられ、大政奉還に向けて道は進んでゆきます。

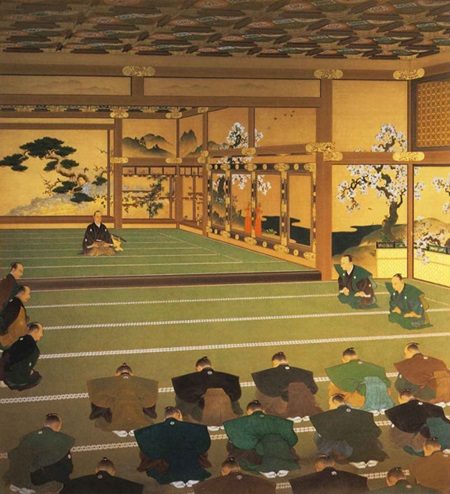

『大政奉還図』邨田丹陵 筆/wikipediaより引用

こうした状況を受けて、慶喜ももはや王政復古に賛同するしかありえないと悟る。

しかし、この慶喜君臣の決断は反発をうけました。

まず会津藩と桑名藩からすれば明白な裏切りです。

血を流してまで将軍に尽くしてきたのに、あんまりじゃないか!

その気持ちは理解できます。

【一会桑政権】として歩調を合わせてきたはずが、孝明天皇崩御となると途端に掌返しですから、納得できないでしょう。

薩摩の上層部も、手ぬるいと考えています。

このあたりは実に複雑怪奇であり、主戦論を回避すべく活動していた赤松小三郎を謀殺してまで、武力討伐へ向かってゆくのです。

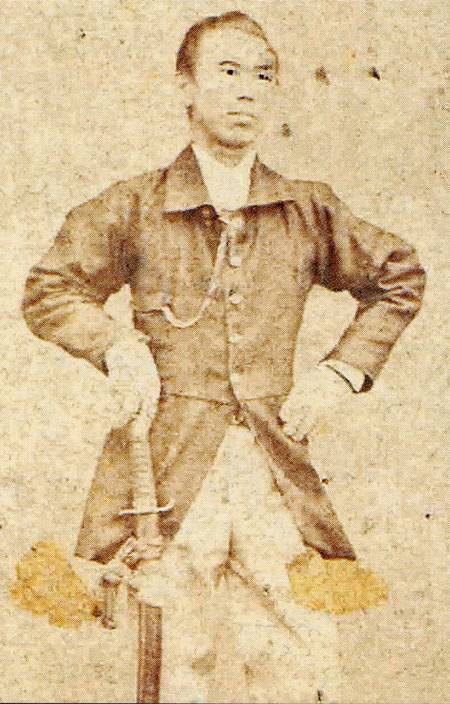

赤松小三郎/wikipediaより引用

背後にはさまざまな思惑がありました。

一度「朝敵」の汚名を被った長州藩は、なんとしてでも敵を叩き潰したい。そんな長州藩と同盟者である薩摩藩もその意を汲まねばならない。

そもそも今後の日本がどうなるかなんて誰にもわからない一方で、彼らには反面教師がある。

長州征討で手ぬるい対応に終わってしまった幕府です。

あそこで叩き潰さなかったからこそ、長州は捲土重来ができた。

前述の通り、武力による政権交代を望まなかった赤松小三郎は薩摩藩に討たれ。

赤松と同じく武力行使を望まなかった坂本龍馬は、松平容保の命を受けた京都見廻組によって斬られてしまいます。

ただ、この龍馬の死も謎が多いのです。彼は永井尚志を深く信頼していたことがわかっています。

【大政奉還】には土佐藩上層部の意図が反映されており、それは幕府とも一致していたとも思えるのです。

龍馬の意図はどこにあったのか?

彼の命と共に消えてしまうも確かなことはあります。

龍馬は日本が一致団結して困難に立ち向かう姿を目指していた。けれども長州藩倒幕派はそうではない。自分たちだけで政治を握りたい意図がありました。

このことは明治以降、薩長閥ばかりが上層部を占める【藩閥政治】として実現されます。

明治を生きる土佐藩出身者の中には【自由民権運動】をたちあげ、こうした【藩閥政治】と対峙する道を選んだ者がいたことは確かなのです。

坂本龍馬/wikipediaより引用

避けられぬ悲運の中、永井尚志の思いは記されています。

皇国のため、徳川家のため――。

煮え切らない慶喜のもとで、政局に翻弄されつつ、それでも奔走するほかない永井尚志でした。

※続きは【次のページへ】をclick!