こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【徳川家茂】

をクリックお願いします。

和宮との結婚生活

そんな家茂に、縁談が持ち上がりました。

【幕府と朝廷を婚姻によって結びつけること】

そんな背景を持った縁談は、徳川家代々の将軍の中でも、最も重大深刻な論争を巻き起こします。

発案者は井伊直弼とされ、幕府だけではなく、近衛忠煕や中山忠能、岩倉具視らの公家も推し進めるべく参加。

もちろんそこに当事者の意見は入り込めません。

文久2年(1862年)、和宮は泣く泣く、家茂の元へと嫁ぎます。

和宮親子内親王/wikipediaより引用

そこで待ち受けていた家茂は、貴公子然とした心優しい青年でした。

和宮は大奥のしきたりになじめず、辛い思いをすることも多かったのですが、夫である家茂はいつでも彼女の味方でした。

政略結婚とはいえ、夫婦の間には深い情愛が存在したのでした。

将軍の上洛

和宮との婚礼の年、徳川慶頼が後見の座を退き、親政が成立します。

この年、薩摩藩の「国父」こと島津久光が動きました。

島津久光/wikipediaより引用

久光は朝廷の意思を携えて江戸に入り、慶喜を将軍後見職に、松平慶永を政事総裁職に任命することを要求。

幕府は呑まざるを得ませんでした。

以来、後見職である慶喜の陰に隠れがちになります。

文久3年(1863年)、徳川家茂は上洛しました。

この将軍上洛には、のちの新選組となる近藤勇ら天然理心流の門人、清河八郎、山岡鉄舟、高橋泥舟、伊庭八郎らが付き従っています。

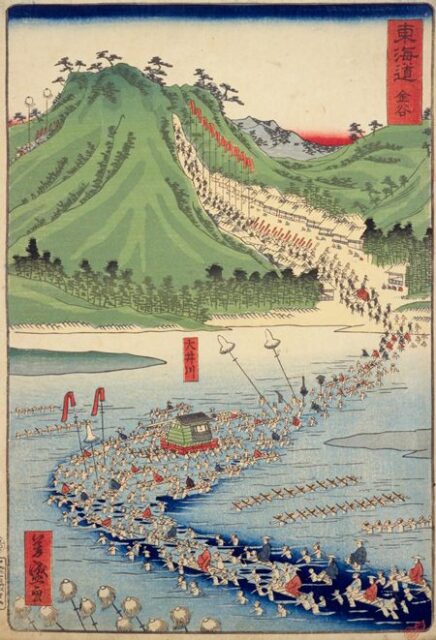

徳川家茂の上洛を描いた『東海道名所風景 金谷』/出典:国立国会図書館「NDLイメージバンク」

将軍上洛は、実に230年ぶりのこと。京都で家茂は、公武合体の推進を図るはずでした。孝明天皇は素直で心優しいこの義弟を気に入り、信頼を寄せるようになりました。

これにはよい面と悪い面があったともいえます。家茂は孝明天皇の意に従うしかなくなったのです。

しかし、過激な尊攘運動の攻勢にさらされてしまいます。

家茂は賀茂社行幸に供奉。このとき、高杉晋作が、「いよっ! 征夷大将軍」と声を掛けた……と伝わりますが、これは後世の創作です。

賀茂社行幸で家茂は、雨に打たれながら孝明天皇を待つことになりました。そのためか、体調を崩してしまったようです。

石清水行幸は、病だということで断りました。

しかし、そうあっさり通るはずもありません。

「本気で攘夷を実行する気はおありか?」

こう、迫られやむなく「5月15日までには攘夷を実行する」と返答してしまいます。

家茂は、6月には江戸に戻りました。

帰り道、家茂は幕臣・勝海舟から海軍の必要性を聞きます。

家茂からすすんで話を聞いたとはいえ、将軍に直接意見する勝に周囲は反発しました。しかし、家茂は素直に彼の意見を聞き入れたのです。

勝はその即断即決に感心しました。これぞ名君だ!

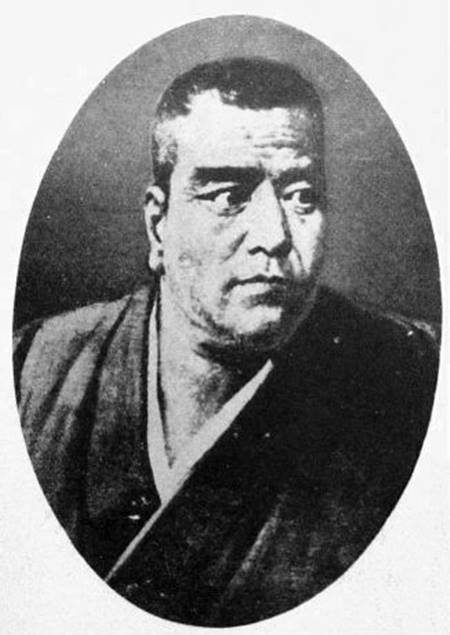

勝海舟/wikipediaより引用

苦悩の中で夭折

元治元年(1864年)、徳川家茂は再上洛しました。

公武合体を実現しようとしたのです。

しかし、力及ばず、江戸へ。

当時の京都はますます危険きわまりない街へと変貌していました。

夏に【禁門の変(蛤御門の変)】が起こると、長州藩を討伐せよという声があがります。

そして【第一次長州征討】を開始。

このときは、長州藩側が家老らに切腹させ、恭順の意を示し、終わりました。

元治2年(1865年)、再度、長州征討が行われました(「第二次長州征討」)。

これが幕府軍の敗北に終わってしまうのです。

高杉晋作の活躍が華々しく語られるわけですが、そもそも責任者である薩摩藩の西郷隆盛に、やる気がありません。

おまけにイギリスはじめ諸国の内政干渉により、幕府の切り札である海軍が進軍できない状態にされていたのでした。

西郷隆盛/wikipediaより引用

このころから西郷は、倒幕を視野に入れて動き始めていたのです。

そんな大変な状況の中、大坂城内で家茂は病死してしまいます。

享年21。

あまりに若すぎる死でした。この死を知った勝海舟は、これで幕府は終わったと記しています。

死後、和宮のもとへ西陣織が届けられ……

死因は複合的で、喉と胃腸の不調、脚気に苦しんでいました。

過度なストレスにもさらされていたことでしょう。

家茂の死後、和宮のもとにあるものが届きました。

彼女が欲しがっていた西陣織の着物です。

「空蝉の 唐織ごろも なにかせむ 綾も錦も 君ありてこそ」

せっかく美しい着物が届いても、見せるあなたがいないのに、一体何の意味があるというのでしょう

あまりに哀しい、残された妻の心情でした。

★

夭折してしまったため印象が薄く、将軍継嗣問題のこともあってか、慶喜よりも暗愚とみられがちな家茂。

しかし実際は、勝海舟の進言を素直に受け入れる、聡明さと度量の持ち主でした。

勝は「長生きしたら歴史に名君として名を残せただろうに」と嘆き、その名を口にするだけで涙ぐんでいた……と伝わります。

激動の時代に翻弄された、青年将軍の儚い生涯でした。

なお、これは勝海舟に限ったことではありません。

大半の幕臣にとっても、江戸っ子にとっても、「最後の公方様」とは家茂のことです。彼の上洛を江戸っ子たちは見守り、彼が見たであろう景色が浮世絵『御上洛東海道』として描かれ、絵草紙屋に並んだのでした。

慶喜は京都で将軍となり、勝手に政権を放り出して帰ってきたよくわからない存在です。

江戸っ子から狂歌でさんざんに皮肉られ、“豚を食う一橋”を意味する「豚一」、コロコロと見解を変えることから「二心殿」と称されることすらありました。

明治になってからも東京の人々は、慶喜のことは「一橋さん」として認識していたと伝えられています。

あわせて読みたい関連記事

-

女性スキャンダルが痛すぎる徳川斉昭と慶喜の親子~幕府崩壊にも繋がった?

続きを見る

-

2027年大河ドラマも“一橋”が憎い! 慶喜こそ『逆賊の幕臣』ではラスボスか?

続きを見る

-

戦場を放棄して大坂から逃げ戻った慶喜のため 和宮が嫌々ながらも協力したこと

続きを見る

-

なぜ勝海舟は明治維新後に姿を消したのか? 最期の言葉は「コレデオシマイ」

続きを見る

-

和宮と家茂(14代将軍)は政略結婚でもラブラブ?二人を天国で出会わせて

続きを見る

-

だから徳川慶喜を将軍にしたらヤバい! 父の暴走と共に過ごした幼少青年期

続きを見る

-

徳川斉昭は幕府を揺るがし滅ぼす問題児だった?そして水戸藩も崩壊の憂き目へ

続きを見る

文:小檜山青

※著者の関連noteはこちらから!(→link)

【参考文献】

泉秀樹『幕末維新人物事典』(→amazon)

『別冊歴史読本 天璋院篤姫の生涯』(→amazon)

半藤一利『幕末史』(→amazon)

『国史大辞典』