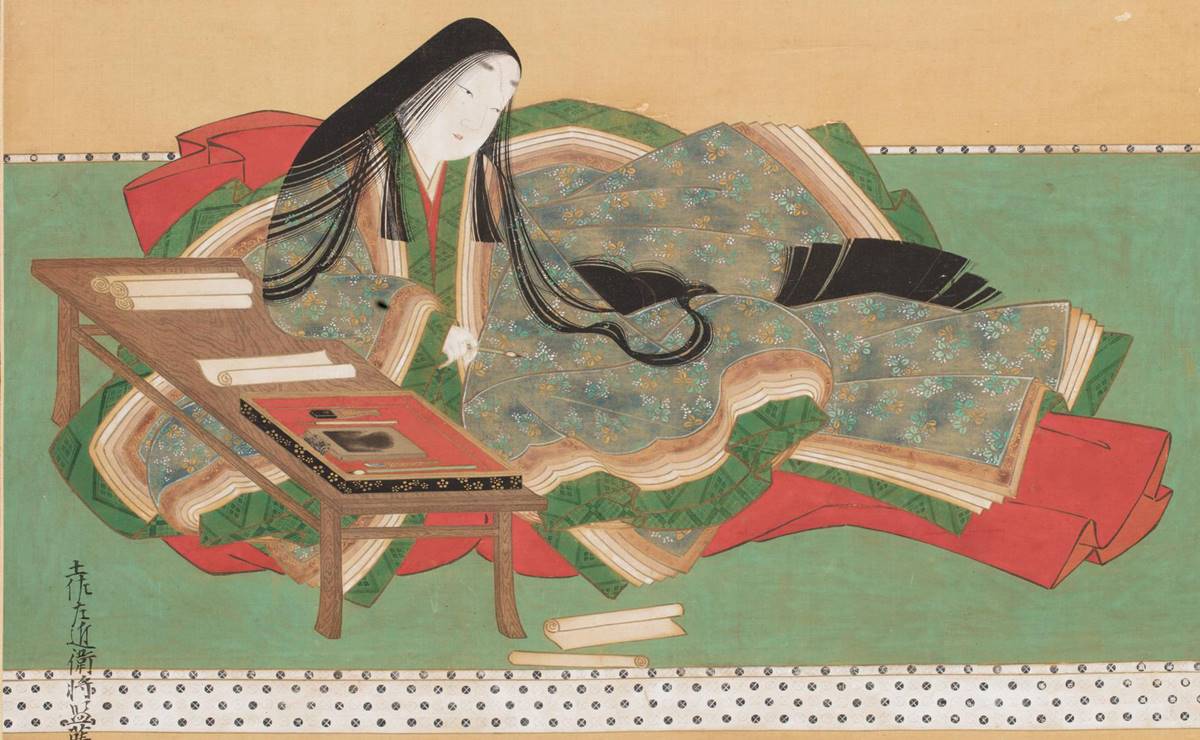

平安女流文学を見る上で、欠かすことのできない紫式部。

超長編小説『源氏物語』の作者であり、歌人でもあり、『紫式部日記』の著者という才媛です。

しかしその社会的デビューは案外遅く、二十代半ば~三十代前半頃だったと考えられています。

現代でも遅いぐらいですし、当時の価値観では「なんで今さら社会に出てきたの?」というような年齢でした。

それには、彼女の生い立ちや価値観などが影響しているのですが、おそらくその辺も大河ドラマで注目されるでしょう。

ご存知、2024年大河ドラマ『光る君へ』の主人公は紫式部です。

しかも吉高由里子さんが演じられることから、それはもう個性的なキャラクターとなりましょう。

本稿では『紫式部日記』を参照しながら、紫式部の生涯を振り返ってみました。

紫式部のご先祖様は摂関政治の礎・藤原冬嗣

紫式部の生没年は不明。だいたい天禄元年(970年)~天延元年(973年)あたりだと推測されています。

先祖をたどっていくと、父方も母方も北家・藤原冬嗣に行き着きます。

藤原冬嗣は摂関政治の礎を作ったような人で、その息子・藤原良房は臣下で最初に摂政となっていますね。

※以下は藤原冬嗣や良房の関連記事となります

-

まんが日本史ブギウギ38話 冬嗣と良房から始まる藤原北家のターン

続きを見る

-

藤原良房が皇族以外で初の摂政に就任! 貞観14年(872年)藤原無双が始まる

続きを見る

つまり彼女は、由緒正しい家柄の出でした。

しかし、紫式部の父・藤原為時は大した出世をしていません。

一定の由緒ある家系とはいえ、決して有力ではない傍流であり、文章道(漢文学)を志して学者になるのです。

世間の主流とは少々異なる道に、最も身近な先達である父が進んでいたのでした。

また、母に関する紫式部の言動や記述が全くないことから、幼い頃に両親が別れたか、母と死別したものと考えられています。

そのため、紫式部は弟(もしくは兄)と共に、父の手元で育ちます。

「幼少期の紫式部が、弟よりも先に漢文を読みこなし、父に『お前が男だったら』と言われた……」なんてエピソードもあります。

25才ごろに藤原宣孝と結婚 娘・賢子を授かる

彼女はこのことをずっと覚えていたようで、実家にいる間、父の蔵書から得た多くの知識を表に出そうとはしませんでした。

琴もうまかったようですが、それも自らひけらかそうとはしていません。

若い頃には、父の任国である越後に行ったこともありました。場所こそ違うものの、旅の経験は源氏物語の須磨謹慎のあたりに活かされたことでしょう。

それと前後する25歳あたりに、父の友人でまたいとこにあたる、藤原宣孝(のぶたか)と結婚しています。

親子に近い年の差で、しかも正妻としてではない結婚。宣孝は、たびたび手紙でおちゃめな謎掛けをするなど、紫式部の才気を愛していた様子がうかがえます。

やがて、二人の間には娘・賢子(かたいこ・のちの大弐三位)が生まれ、ささやかな幸福が訪れました。

しかしそれもつかの間のこと。元々かなり年上だった宣孝は、長保三年(1001年)四月に急死してしまい、母娘は取り残されてしまうのでした。

夫を喪ってから源氏物語を書き始めた

この時点では父・為時も存命中でしたので、頼るアテがないということではありません。

しかし、紫式部日記などから窺うに、彼女は結構寂しがりなところがあったようですので、身近な人物の急逝は、相当メンタル的に堪えたと思われます。

源氏物語を書き始めたのは、夫を失って半年ほど経った頃からとされています。

書かれた順序は不明ながら、数年のうちに貴族社会で評判となり、やがて当代きっての権力者・藤原道長の耳にも入りました。

-

藤原道長は出世の見込み薄い五男だった なのになぜ最強の権力者になれたのか

続きを見る

その頃、道長は娘・彰子を入内させて数年経った頃です。

しかし、彰子の夫である一条天皇は、恋女房で既に薨去していた藤原定子(清少納言の主人)を忘れかねており、定子の妹の元に通うなど、彰子への関心を示していませんでした。

-

『光る君へ』清少納言は史実でも陽キャだった?結婚歴や枕草子に注目

続きを見る

ゴリ押しして彰子を中宮にした道長としては、なんとしても一条天皇と彰子を親密にし、皇子が産まれてもらわないと困ります。

そのためには彰子の周辺に良い女房を揃え、彰子自身を魅力ある女性に教育させるのが一番と考えました。

※続きは【次のページへ】をclick!