「平安時代の代表的な人物は?」と問われたら、おそらく複数名の歴史人物が頭に浮かぶでしょう。

しかし、その中から「一人に絞り込んでください」と言われたら、多くの方が

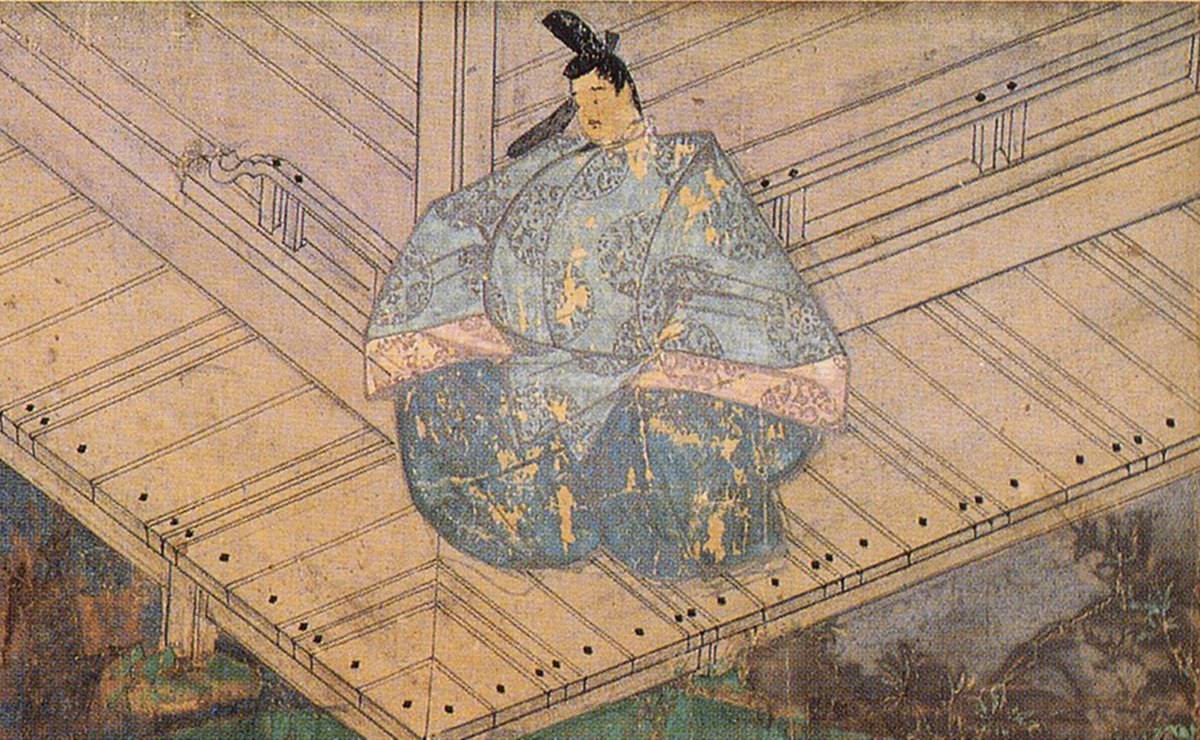

【藤原道長(966-1027)】

と答えるのではないでしょうか。

2024年大河ドラマ『光る君へ』でも柄本佑さんが演じる主役クラスで、なんつったって摂関政治の代表的存在。

一族から立て続けに三人も入内させて天皇の后にし、さらには国風文化のパトロンとして後世の芸術にも間接的に影響を与えている。

また、彼の子孫は膨大な数に上り、血筋の上でも朝廷や日本中の至るところに残り続けました。

皇族や臣籍降下した源氏や平氏の次に、日本を形成した人物ともいえるでしょう。

しかし当初は、栄華を極めるような出世は見込まれていない、ある意味、ダークホース的な存在だったとも言えます。

『光る君へ』でも注目、藤原道長の人生を振り返ってみましょう。

義父「出世の見込みないんだよな」

前述の通り藤原道長は、生まれてからしばらくの間は後世の我々が知っているほど偉くなれる見込みはありませんでした。

父は藤原北家の当主・藤原兼家でしたが、母は道長が十代半ばの頃に他界。

さらに五男という生まれ順だったため、兄たちの影に隠れるしかない立ち位置だったのです。

それでもさすが藤原北家というべきか。

順調に出世を果たし、25歳のときに官職は権大納言(位階はこの段階で正三位)にまでなっています。

※以下は官位に関する解説記事です

-

モヤッとする位階と官位の仕組み 正一位とか従四位にはどんな意味がある?

続きを見る

-

官職と二官八省を知れば『光る君へ』も戦国作品も楽しくなる!基礎知識まとめ

続きを見る

また、このあたりまでに二人の女性と結婚していました。

一人は、正妻の源倫子(みなもとのりんし・鷹司殿)。

宇多源氏の一人・源雅信(みなもとのまさざね)の娘です。

実は、雅信は

「いくら相手が藤原氏でも、五男の道長じゃなぁ(´・ω・`)」(※イメージです)

と乗り気ではありませんでした。

しかし、その妻である藤原穆子(ふじわら の ぼくし/あつこ)がゴリ押しします。

「そんなこといったって、今の皇族には倫子と釣り合う年の方はいないじゃありませんか! 行き遅れるより道長殿に望みをかけなさい!」(※イメージです)

カーチャンつよいっすね。

後述するように、倫子の生んだ娘たちのおかげで道長は出世できたようなものなので、怖いものなしの彼も、さすがに穆子には一生頭が上がらなかったとか。

-

なぜ源倫子は出世の見込み薄い道長を夫にしたのか? 超長寿90年の生涯に注目

続きを見る

もう一人の奥さんも源姓から

もう一人の妻は、源明子(みなもとのあきこ・高松殿)という女性です。

同じ苗字なのでややこしいですが、彼女は醍醐源氏である源高明(みなもと の たかあきら)の娘でした。

やたらと源氏の姓が出てきますね。

この人たち、武士じゃなかったの?なんて疑問を抱かれた方は、臣籍降下の記事をご参照いただければ幸いです。

-

なぜ皇族から源氏や平氏が出てくるのか「臣籍降下」による皇位皇族の法則

続きを見る

源明子との結婚は、道長の姉・詮子(せんし/あきこ)が取り持ったといわれています。

明子の父・高明は【安和の変】で失脚しており、詮子が高明の末娘・明子の後ろ盾になっていたのでした。

-

なぜ冷泉天皇は『光る君へ』の時代を生きたのに全く登場しないのか 原因は奇行?

続きを見る

詮子は、他の貴族から

「いくらお上(一条天皇)のご生母だからって、政治に口出しすぎ!」

と思われていたようですが、そういう面倒見のいいところもあったんですね。

安和の変で高明を追い落としたのは藤原北家の人なので、同族である詮子なりの罪滅ぼしだったのかもしれません。

明子には何の責任もないわけですし、道長にしても妻が多くて困ることはない上、側室にするにしても身元がわかっている女性のほうがいいわけですし。

長兄・藤原道隆が死亡 右大臣から左大臣へ

話が少しそれますが、平安時代には「女性の意見で後々重要になってる出来事が起きた」というケースがままあります。

薬子の変(810年)については「薬子が糸を引いた」というはっきりした証拠がないけれども名は残されておりますし、源頼朝の命を拾ったのも、平清盛の義母・池禅尼の意見によるものでした。

日本史における女性の立ち位置は、決して低くなかったといえるでしょう。

-

薬子の変は薬子が平城上皇を誑かしたから?平城京で一体何が起きていたのか

続きを見る

藤原氏は比較的どの世代も多産な傾向があり、道長も結婚から程なくして多くの子女に恵まれています。

そして道長29歳のとき、彼の運命とともに日本の歴史を変える出来事がありました。

道長の長兄である藤原道隆が病気で関白を辞し、出家後に亡くなったのです。

一部の仕事は道隆の子・藤原伊周が引き継ぎながら、若年のため、道隆の弟である道兼が関白に就任。しかし、道兼もすぐに病死してしまいます。

-

藤原道兼は実際どんな人物だった?兼家・道隆・道長に囲まれた七日関白の存在意義

続きを見る

そこで今度は、道長が家を継ぎ、右大臣ののち左大臣に進むのでした。

道兼が亡くなったタイミングがいかにも怪しげな展開ですが、陰謀説などはないようです。

※続きは【次のページへ】をclick!