こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【承久の乱】

をクリックお願いします。

幕府1~2万に対し、朝廷は1700騎程度

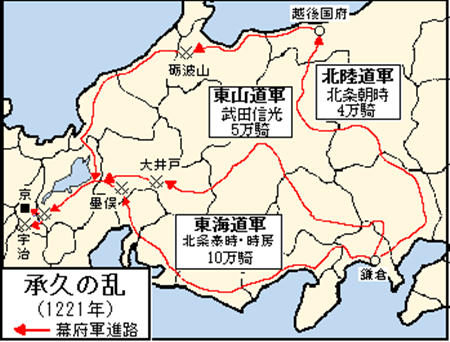

鎌倉からの討伐軍は、実は3つのルートで進軍していました。

◆東海道ルート(兵数10万) 北条泰時・北条時房・三浦義村

◆東山道ルート(兵数5万) 武田信光・結城朝光

◆北陸ルート (兵数4万)北条朝時

本気になった幕府のため意外と大掛かりな進軍/図解 by 味っ子 wikipediaより引用より引用

兵数についてはかなり盛った数字ですが、比率はおおむね正しいのでしょう。

実際の兵数は、幕府軍1~2万に対し、朝廷軍1700騎程だったのではないかとされています。

あまり兵数が大きくても、兵糧の調達が間に合わず、結局、余計なロスを生じさせるだけです。

当時の史料は数字を盛る傾向が特に強く、おそらく皇軍の数に対して幕府軍が非常に多かったため、その驚きからかなり過大に盛られたのでしょう。

武田信光は武田信義の息子で、あの武田信玄のご先祖にあたり、結城朝光も戦国大名・結城氏のご先祖です。

こういった歴史の接点を見つけた時って、なんだかワクワクしますよね。

北条朝時は泰時の弟です。のちに彼の子孫は「名越」という名字を名乗り、北条宗家と緊張関係になっていきます。

北条朝時/wikipediaより引用

上皇サイドで美濃にいた藤原秀康の弟は、敵の数に驚いたことで使者を出しましたが、10倍前後の敵に対して宮廷は即座に対処できませんでした。

ちなみに皇軍の内訳はというと

院の近習

北面・西面の武士

検非違使

僧兵の一部

西国守護(在京御家人)

などで、統制が取れていたとは言い難い状態。

そもそも、この倒幕計画自体が内々に進められたものであり、公家たちのほとんどが関わっていませんでした。

事が始まっても、具体的な軍議が開かれなかったというのですから、「なぜそれで勝てると思った……」とツッコまざるを得ません。

京都の近所で上皇軍があっさり連敗

後鳥羽上皇は各地の武士へ「逆らう奴は朝敵!」という命令を出していました。

それだけで「幕府は、軍と呼べるほどの人数を揃えられないだろう」と安心してしまったようですが、北条政子の演説などもあり、見事にその予測が外れ。

御家人の中でも朝廷サイドにつく人、逆に貴族の中でも幕府寄りだった人もいましたが、戦局を大きく変えるほどではありません。

しかも戦場が

墨俣(のちに秀吉が一夜城を作ったとされるところ)

杭瀬川(のちに関ヶ原の前哨戦が行われるところ)

というように、京に近いところだったため、あっという間に市民にも

「上皇様の軍が負けたってよ!」

という知らせが届いてしまい、大混乱を招きました。

それだけにいざ合戦が始まると、上皇サイドの武士はほとんど逃走するだけ。

細かい衝突はいくつかありましたが、なんせ幕府はみな「生き残るため必死」になって戦っています。

一方、上皇サイドの武士たちは、そうでもありません。

多くの守護を兼務する大内惟義などがいながら、実際にその国の武士たちを動員できる力がなかったのです。覚悟がまるで違ったんですね。

前述した美濃からの知らせが届いた頃には、時すでに遅し。

朝廷が対応を迷っている間にも皇軍は次々に敗走を重ね、それを追いかける形で幕府軍が西上してきました。

しまいには後鳥羽上皇も「もう頼れるのはキミらしかおらん!」と自ら武装して比叡山へ行き、延暦寺の僧兵を頼ろうとします。

僧兵/wikipediaより引用

しかし……

「本物の武士には勝てません」

とアッサリ断られています。

後に延暦寺は、信長に徹底抗戦して焼き討ちに遭いますが、鎌倉時代のほうが諦めが良かったんですね。

この乱の意義は?

幕府軍が宇治を突破して、いよいよ都までやってくれば、もはや防御拠点はありません。

6月15日には幕府軍が入京し、お約束通り市街は焼かれ、略奪・暴行でカオス状態。

源平の合戦が終わって「やっと平和に暮らせるようになった!」と信じていたところにこの有様ですから、京都の住民はさぞウンザリしたことでしょう。

後鳥羽上皇は

「今回の戦は私の命令じゃなくて、誰かが勝手にやったことだから!」(意訳)

と主張しましたが、もちろんそんな言い訳は通用せず、隠岐島へ流罪になってしまいます。

共謀した順徳上皇は佐渡へ。

一人この戦に反対していた土御門上皇は、当初は赦されたのですが、自ら進んで流罪を希望し、四国行きとなりました。

土御門天皇/wikipediaより引用

首謀者とされた院の近臣は、鎌倉に送られる途中でほとんど殺され、北面の武士や京都にいた御家人もみな処刑。

後鳥羽上皇の近辺で助かったのは実朝夫人の兄・坊門忠信くらいです。

朝廷サイドの人々が処分された結果、彼らの持っていた土地は東国出身の御家人に与えられました。

それまでボンヤリと存在していた「東日本=武家」「西日本=公家」という区分がなくなり、幕府の権力が一気に強まったのです。

鎌倉幕府の出向機関である【六波羅探題】が京都に設置されたのも、承久の乱後のこと。

一方、戦に関与しなかった貴族や寺院・神社の土地については、幕府も手を付けていません。

当たり前といえば当たり前ですが、どこからでも血縁を見つけ出せるぐらい狭い貴族社会ですから、遠縁を理由に取り上げてもおかしくなかったところ。

それをしなかったのは、完全に締め上げてしまうと再発を招くと考えられたからでしょうか。

一般人から見ても、承久の乱は非常にショッキングな出来事でした。

「臣下であるはずの武士が上皇を裁いた」のであり、一部の人は「戦といえば承久の乱」とまで認識していたほどだったとか。

現代京都で「”この前の戦争”とは“応仁の乱”のことを指す」なんてジョークがありますが、もしかしたら承久の乱がそう呼ばれていた可能性もあったんですかね。

日本史最大の転換点の一つ

現代人である我々は、後鳥羽上皇たちの処遇について「武力衝突して命があれば御の字だよね」と思いがちです。

「そうはならないよ」と指摘なさっているのが、東京大学の本郷和人先生です。

本郷先生は、承久の乱を「日本史最大の転換点の一つ」と指摘しておられます。

それは以下のような処置が取られたからです。

・そもそも武士が上皇を流罪に処すという前例がない

・上皇たちの流罪だけでなく貴族を処刑している

・天皇の退位(後鳥羽系の排除)

・六波羅探題を設置

・後鳥羽上皇の荘園を支配

これらをまとめると、

承久の乱の戦後処理

↓

朝廷から幕府へ政治が完全移行された

↓

武士政権の確定

と言えるでしょうか。

その後、鎌倉幕府が打倒され、南北朝時代を経ての室町時代~戦国時代で日本は大混乱に陥りますが、徳川家康が政権を樹立し、なんやかんやで600年以上も「武士中心」の時代が続きました。

それによって皇室の存続・去就が政権交代と切り離されたことにより、今日の日本は「世界最古の王朝がある国」になっているのですから、ホントどこで何がどう働くかがわかりません。

こうした点も歴史をたどる醍醐味かもしれません。

あわせて読みたい関連記事

-

「今はここから早う去ね!」藤原秀康が後鳥羽上皇に見捨てられて迎えた最期

続きを見る

-

宇治川の戦い(承久の乱)に注目|鎌倉時代の合戦は実際どう行われた?

続きを見る

-

鎌倉幕府を支えた北条義時62年の生涯~殺伐とした武家社会を乗り切った手腕とは

続きを見る

-

なぜ後鳥羽上皇は鎌倉幕府との対決を選んだのか?最期は隠岐に散った生涯60年

続きを見る

-

順徳天皇はなぜ佐渡へ流されたのか?父と共に承久の乱で幕府に敗れたその結末

続きを見る

【参考】

本郷和人『承久の乱』(→amazon)

国史大辞典

ほか