こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第8回逆襲の『金々先生』】

をクリックお願いします。

関東の誇りと侠気のある須原屋

そんな企みも知らず、蔦重は鱗形屋が閉まっているのを見て、須原屋に来ました。

須原屋も、鱗形屋の重板は俺が漏らしたと聞いているのか?と確認すると、市原屋は即座に否定。なぜ?

「うん? 裏切ったのは手を組んでいた侍だ。鱗形屋に全ての罪をおっかぶせて逃げやがった」

事の真相を知って驚く蔦重です。しかし、なぜそんな話を知っているのか、不思議に思っていると、須原屋の方から説明が始まりました。

詳しく聞けば、この話を収めたのは須原屋というではないですか。上方に対し、それ以上騒ぐと、おめえたちのやってる偽板を訴え返すと怒鳴りつけたんだとよ。

「まァ上方はこっちのことは責めるくせに、てめえたちのことは何でも棚上げしやがるんだよ」

「本は上方から流れてくるもんだったからですか?」

そう返す蔦重。江戸で生まれた本屋は、須原屋と鱗形屋しかない。だからこそ須原屋は鱗形屋を見過ごせなかったんだとよ。

「おめえは面白くねえかもしれねえけど、俺の立場としちゃ、助ねえわけにはいかなかったんだよ」

「いえ、俺も鱗の旦那には潰れてほしかったわけじゃねえんで」

須原屋がその話を聞きに来たのかというと、蔦重は用件を告げます。なんでも本の相談に乗って欲しいんだってよ。ある女郎に本を贈りたいそうですぜ。

このシーンは、「上方」のマウントを須原屋が指摘したのが実に興味深い。こりゃァ日本史につきまとう宿命じゃねえかな。

東日本の関東が政権の中枢を握ったといえば、鎌倉時代と江戸時代ですね。

んで、ちっと考えてみりゃわかるんですけど、大河ドラマでここをじっくりと扱った作品って、どれだけありますか?

幕末ものの場合、新選組や会津藩目線であろうと、京都での政治情勢に時間が割かれる。

あれもおかしな話でして、京都でテロの嵐が吹き荒れる中、関東では幕臣たちがフル稼働して近代化を進めていたわけです。

どうしたって西日本目線が強いうえに、どこか見下しているんじゃないかというのは薄々感じてしまうところなんですね。

明治以降、現代に至るまで、日本は結局、西高東低なんです。

西日本でも衰退している地方はあるし、ピンとこないかもしれません。けれども明治以降のインフラ整備やら何やら、調べてみるとそうした傾向が見えてくる。

試しに今年は上野に花見にでも行ってみてくだせえ。今年は大河がらみのイベントもありますぜ。

その上野にでかい西郷隆盛像があるじゃないですか。あれこそ、日本の政治が持つ西高東低の象徴だと私は思います。

上野といえば寛永寺。徳川将軍家の菩提寺がある、由緒ある土地でした。そこが維新前夜、彰義隊が粉砕される上野戦争の戦地となりました。

よりにもよってその上野に、強引な武力討幕を推し進めた西郷隆盛の像を建てるって、慰霊どころか真逆のスタンス。そういうセンスが実に気持ち悪いのです。

そして西郷隆盛をやたらと明るい像で描いて大河ドラマにするんだから、時折、もうどういうことだか私にはサッパリ理解できなくなる。なんなんだよ。どういうセンスだよ。

大富豪の鳥山検校

瀬川は、大金をはたいてきた客相手に、初会に臨みます。

客は盲(めしい)の大親分で大層な金持ちだそうです。

稲荷ナビによる「当道座」制度の説明によると、朝廷および幕府は、盲人を保護する福祉制度を設けておりました。

「当道座」は男性の盲人に対する制度であり、この制度に属するキャラクターとして最も有名なのが「座頭市」でしょう。

「座頭」とは、盲人の位では一番下。その座頭の市がえれぇ抜刀術を支えたという、子母澤寛の短編が始まりでやんす。

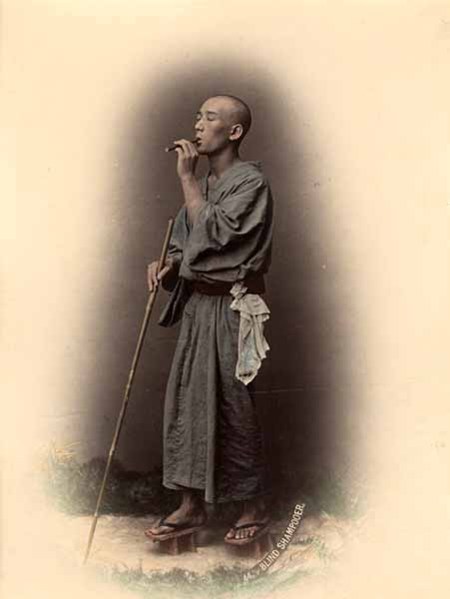

座頭/wikipediaより引用

それが後に勝新太郎の演じる映画としてシリーズ化され、人気が爆発。

一体どれほどの人気だったのか?というと、ハンデ持ちの剣客という点に刺激を受けた香港や台湾で、「片腕カンフー」ものという映画が作られたほどです。

盲目でなく隻腕なのは、大人気作家・金庸の『神鵰俠侶』主人公が隻腕であったこともむろんあるのでしょう。

『べらぼう』の稲荷ナビをつとめる綾瀬はるかさんが、『ICHI』で演じたこともあります。

女は当道座とは組織が別なので、「瞽女」(ごぜ)になります。

葛飾北斎『北斎漫画』の座頭と瞽女/wikipediaより引用

座頭が一番下だとすると、一番上は検校となります。

座頭は按摩や鍼灸師といった職種が多く、その一方、検校までのぼりつめかつ瀬川を買えるほどとなると、稼業は見えてきます。

盲人の特権として認められていた、高利貸しですな。

さて、稲荷ナビはこの盲人の扱いをキチッと説明してきまして、検校のもとへ向かう女郎たちが口々にこう言います。

「わっち、盲は嫌いでありんす」

「やたらいばるのも多うありんすし」

「来世は地獄さ」

この言葉に、稲荷が「忌み嫌われる側面も持っておりました」と付け加えると、そういうのは得てして下っ端で検校ともなれば違うといねが突っ込みます。

瀬川は振り返り、こう呼びかけます。

「みな、金の山が座っていると思いんしょう」

綺麗事は言わねえでキッチリまとめてきたな。

この場面は実に意義があります。

まず「盲」(めしい)を差別的と取られかねないか?という論点が浮上しかねません。

具体例を挙げますと、山田風太郎の小説『甲賀忍法帖』があります。これが『バジリスク』として漫画化、アニメ化されると大ヒットしました。

この作品では瞳の力で敵の忍術を無効化できる朧というヒロインが登場し、彼女がその瞳の力を封じるために、七日間だけ目が開かなくなる薬を使います。

原作では「七夜盲」(なのよめくら)。

それが他のメディアで扱われると「七夜闇」(なのよやみ)に変更されたのです。

別に原作に差別的な意図はありません。時代背景を踏まえれば、そのままでよかったのは? なんともしょうもない変更だと思えたものです。

こういう学級委員みたいに、ルールを守ることばかりがいい子ちゃんだと思いたがる人っていますよね。

なんでそのルールがあるのか。どうしてそれが悪いのか。そういう経緯は無視して、ネチョネチョネチョネチョいい子ちゃん仕草をこねくり回す奴ァどこでもいんだよ。

でもそれでいいとは思いません。

どこが悪いか。どう説明すべきか。議論を重ね、必要によってはルールを変えてでも、守るべきところは守るのがやるべきことじゃないですかね。

『べらぼう』はそもそもが吉原者が主役です。

その時点で「けしからん」というものは出てくる。敢えてそういう要素に挑んできていると言う意図を感じます。

覚悟のないドラマだったら検校を出さないか、あるいは女郎を心清らかなだけの存在にすることでしょう。

差別とは何か考えさせられたぜ。女郎みてえに差別に遭ってりゃ、他のもんを差別することに敏感になっかなと思ったこともあるけど、世の中そんなこたないんだわな。

えれぇおもしろい青本があるぞ

蔦屋に蔦重がいくと、次郎兵衛が鼻をほじりながら「えへへへへ、へへへへ!」とバカ丸出しの風情で青本を読んでいます。いや、言い過ぎかもしれねえけど、賢そうには見えねえだろ。

「義兄さんが、本……」

驚く蔦重。だよな!

いったい何の本を読んでいるか?と尋ねると、三味仲間が教えてくれたという青本を見せてきました。三味仲間というのは、江戸のバンド活動みてえなもんだな。

すると蔦重は、鱗形屋の紋を見つけてハッとする。あの北条と同じなのがいいぜ。坂東の誇りを感じるぜ。

この三つ鱗は、北条時政が江ノ島に参詣し、弁財天から授かったことが由来とされます。

江ノ島は江戸っ子が大好きなありがてぇリゾート地ですから、この三つ鱗には特別な気持ちが湧いてきますよね。『鎌倉殿の13人』好きにとってもそうでは?

と、それはさておき、青本の中身とは?

北条家家紋三つ鱗の伝説を描いた月岡芳年の浮世絵/wikipediaより引用

鳥山検校の横に座る瀬川。

検校の方を見ようとして、初会だからと顔を逸らすと、その様子を察知してるのか、こう言ってきました。

「すまぬ。驚かすつもりはなかったのだが……」

どうして、そんなことまでわかるのか?と驚くいね。

聞けば、彼は目が見えないぶん聴覚が鋭敏だそうで、息を呑んだ音を聞き取ったのだとか。声、足音、衣擦れの音で大抵のことはわかる。

そして鳥山検校は、花魁に持ってきたものを見せます。

豪華絢爛な簪類に、本がズラリ。初会の花魁は座っているだけだから、退屈だろうと気遣ってのことのようです。

いねが許し、その場にいる女郎たちが簪や本に群がります。初会の掟をやぶり、瀬川はこう言う。

「もし、よろしければ、一冊読みんしょうか」

「しかし、それはしきたりを破ることになろう」

「常ならば、花魁の姿を楽しむのが初会。代わりに声をお楽しみいただいて、何の罰が当たりんしょう」

いねもこれには「本のお礼ということで」と付け加えます。

そして瀬川が手にした青本には、あの三つ鱗紋があるのでした。同じ本を蔦重も読んでいます。

瀬川の声で、青本の中身が伝わってきます。

江戸時代の文章なのでわかりにくいようで、ある程度はわかるでしょうか。

「邯鄲の夢」の故事が引かれ、かつ粟を炊いていることがわかります。

前々回、鱗形屋が奉行にひっ括られていったあと、長谷川平蔵が蔦重に渡していたのは粟餅でしたね。

稲荷ナビが『金々先生栄華之夢』の説明をします。

話の筋立てはありふれたものであり、それこそ「邯鄲の夢の江戸版ね」で終わる話よ。

「邯鄲の夢」が描かれた壁画/wikipediaより引用

しかし、ディテールがイイそうで。描かれた人の振る舞い、言葉、風俗がとてもリアルなんだってよ。

そこが画期的だったため、瀬川もときに口笛まで交えつつ読んでいます。

蔦重も夢中で読み漁っていました。

色町のトンチキなんてまるで見てきたようだ!と次郎兵衛が笑っていると、蔦重がこう返します。

「そりゃそうでしょう、見てきた話なんすから」

ハッと驚く次郎兵衛。相変わらずぬぼーっとしているうえに、指元を見ている感じがなんかアホっぽいんだよな。どういう所作と演技指導をしている大河ドラマなんだよ!

面白えからもっとやってくれ……と思って気がつきました。『金々先生栄華之夢』の原作にもこういう面白さがあるんだろうなぁ。

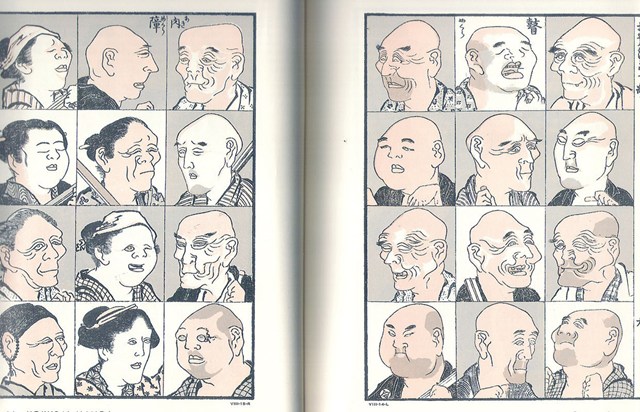

恋川春町『金々先生栄花夢』/国立国会図書館蔵

次郎兵衛がようやく気づいたのに対し、蔦重はわかってました。目ばかり頭巾のトンチキ客のネタは、自分が次郎兵衛から聞き取り、鱗形屋に話したもんだと。

「でもこれ、おめえが作ったんじゃねえよね?」

「俺が聞き回ったネタで、鱗形屋がめっぽう面白え本作ったってことっすよ」

次郎兵衛はとことん鈍感なので、こう言われてやっと鱗形屋の本だと気づきました。そしてこいつですら危ぶむ。

「ん? とすると、おめえの仲間入りって……」

暗い顔をする蔦重。嗚呼、どうなっちまうんだろうね。ネタパクリだけでもムカつくのに、これかよ。

んで、ここは江戸文学を考える上ですげえ大事なんすよ。

江戸文学ってあんまり翻訳されていない。されたとしてもダイジェストのことが多い。

というのも、話がぐだぐだ、長期連載でガタガタになっていても、江戸っ子読者が惰性で読む文学が量産されてるんですね。

浮世絵は人気絵師でも売れないとなりゃ打ち切りされるのに、本だと地獄のような引き延ばしやワンパターンもある。

こういうコメディ系は、往々にして江戸っ子あるあるネタと惰性で売れているもので、現代人にはピンと来なかったり、くだらなすぎたり、もう読まなくていいとなる。

別に教育にも役に立たんし、むしろイライラしたりすることもある。

例えば、目の見えない座頭が蹴躓いてコケるとか、足引っ掛けて笑うとか、ただのゲスで現代人はやってられねえじゃねえですか。

でも意識が低い当時は、座頭が盲目であることをギャグの仕込みにしちまったりするんですよ。

そういう江戸文化のクズなところも、見えてくる。

廓で失敗するトンチキを笑うなんて、全ッ然、雅でも上等でもないでしょ。そういうもんも世の中にはあるんすよ。

※続きは【次のページへ】をclick!