こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第24回げにつれなきは日本橋】

をクリックお願いします。

漢籍で火が着くと止まらなくなる

地本問屋連中は吉原の汚ねえ策に呆れております。

鶴喜は吉原は忘八だと付け加えることをわすれません。吉原にも、蔦屋重三郎にも、策を選ぶという考え方はないと言い切るのです。

とはいって蔦重蔦、乗りに乗ってますもんね。こっちに来るのは悪くねえと言い出す本屋もおりやす。

鶴喜はすると、安永7年(1778年)冬のことを持ち出しました。

見附内にあった家屋敷の売買をできなくなった話ですな。

そういう掟があるのに買われたんじゃ、通油町は吉原者にしてやられた街として、格が下がるてえのが鶴喜の見解でして。一等地の日本橋でも、通油町は格下になるってころですな。

発言を促されたていが、きっぱりと言います。

「はい。当家の不始末ゆえ騒動を起こしておりますこと、まずは心よりお詫び申し上げます」

千丈の堤も螻蟻(ろうぎ)の穴を以て潰ゆ。

さらに続け『韓非子』を引いてくるてい。鶴喜ましてや他の地本問屋もちょっと戸惑っておりますね。

螻蟻(ろうぎ)をそのまま引用していることにもご注目でしょう。この言葉は難しいので「蟻の一穴」と言い換えることもしばしばあります。

「……立派な堤も、蟻の巣穴をたった一つ許すことでその内側より崩れゆく。『韓非子』の一節がございます。蔦屋重三郎の店というのはまさにこの蟻の巣穴にあたるものにございましょう。この一歩を許す許さぬは、町の命運を大きく左右すると考え……」

さすがに鶴喜が止めるように「ああ」と話を始めます。

「まぁ、一番の策はすぐに買い主を見つけてしまうことでしょう。どなたか買いたいという方をご存知であれば私の方までお教えください」

ていは黙っています。いつもは無口でおとなしいようで、漢籍を引用すると着火してしまうようですね。

地本問屋たちが妙な顔をしたのは、漢籍教養を踏まえてのことと思われます。

『光る君へ』のころは貴族が習得し、『鎌倉殿の13人』の頃となると武士にも浸透し始める。

そして『麒麟がくる』では、いずれ訪れる太平の世には儒教が浸透することを「麒麟」というモチーフで示しております。

麒麟到来後の世界が『べらぼう』になります。

何代かかけて浸透させていて、このドラマの登場人物たちは最低限の儒教道徳は理解しています。

亀屋が親孝行を持ち出すこと。そんな孝行まで策に使うあたりが「忘八」らしさであること。そんな儒教規範が前提としてある世界観がそこにはあります。

ここにいる地本問屋も、寺子屋あたりで学んできたのでしょう。

この時代ともなると、わかりやすい教材が出来上がってゆきます。

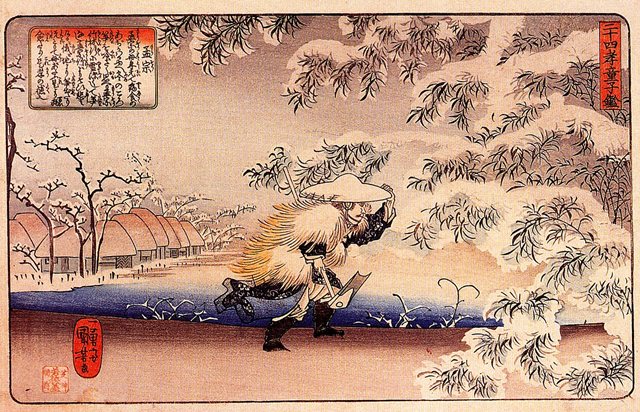

例えば親孝行エピソードを集めた『二十四孝』が代表でしょう。この話を元にした絵は多数あります。

こういうものを見聞きしているからこそ、親孝行の話は共有できるわけです。

孟宗(歌川国芳『二十四孝童子鑑』)/wikipediaより引用

大河ドラマで「マンタラプティング」を学ぼう

ていが引いてきた漢籍は法家の『韓非子』でした。諸葛亮も好きな書籍ですね。

さらに昨年の上半期浅野連続テレビ小説『虎に翼』のタイトルは韓非子の「為虎傅翼」由来です。今回はあのドラマに通じる要素がありますし、「蔦重にていはまさに鬼に金棒、虎に翼でえ!」となるのかもしれませんよ。

儒教教典には入りませんので、ここまで読みこなしているとなると、相当の教養があります。そのため、皆がていについていけなくなっちまったんですな。

ていが引いた韓非子なんてごく一句でしかなかったって?

そういうことは、この時代の女性が漢籍、ましてや韓非子を学ぶことの困難さを踏まえてからにしてもらいましょう。漢籍がどういう層にどれだけ読まれてきたか、そこを踏まえて考察するのも、教養ではないでしょうか。

日本では、伝統的に漢籍は男の領域とされます。女性は和文。『源氏物語』を頂点とする教育をなされるものとされます。

『光る君へ』の主な舞台であった一条天皇の女房サロンを思い出してみましょう。女性が漢籍を楽しむ、独特の空気があったのです。

藤原定子と清少納言の「香炉峰の雪」の逸話は、二人とも白居易を知り、かつその教養を踏まえて振る舞うことを賞賛する空気があったことを伝えています。

定子のあとの藤原彰子に仕えた紫式部は、「漢字の“一”すら読めないフリをしなくちゃ」と怯えていたと日記に綴っています。定子時代の漢籍を楽しむ空気が後退したということでもあるわけですね。

『光る君へ』では、彰子が紫式部から漢籍読解を習い、一条帝の心をさらに惹きつけたいと励む場面もありました。

女の漢籍教養を含めて愛する一条帝は、心の広い素晴らしい方なんです。ここにいる地本問屋どもとは違ってな!

あの地本問屋のシラケたツラ、既視感を覚えてイライラした方もおられると思うんすよ。

車。アクション映画。少年漫画。ITスキル。ガジェット。日本史に大河ドラマ。

こういう話題を女性が語り出すと、なぜか「俺ら男の領域を踏み込まれた!」と謎のムーブに切り替える男性って、残念ながらいるんですよね。だから女性側がトーンを下げたりせざるを得ない。

あるいは、こんな男性のぼやきに聞き覚えはありませんか?

「あの女性と同じ趣味で盛り上がって、いい感じだと思っていたのに、誘っても二度と乗ってこないんだよな。なんでだろう?」

こういう場合、知識でマウンティングしようとして、相手が疲れ切ってしまっていることもあるものです。

あの場面でピンとこなかった方は、これまで女性の発言を遮ってこなかったか、マウントしてこなかったか、冷静に考えてみるのもよろしいかと。

相手は対等に話したいのに、下に見たら嫌がられるのは当たり前です。女性だって人間なのですから。

さて、ていが韓非子を出したあと、まだ何か言いかけているタイミングで鶴喜が言葉を被せてきましたね。

これは「マンタラプティング」と言われる行為。

「男(man)」と「遮る(interrupt)」を組み合わせた言葉ですね。

この行為に気づけるか気付けないかというのは、人生経験によると思いますぜ。性別だけでもねえんすよ。

無口で自分の意見を言わない。

理屈ぽくないタイプの女性はこれをやられにくいから気づきにくい。

あるいは趣味や好みがいわゆる女性らしいものであっても、そこまでやられないかもしれません。

逆に姉妹や女性が多い環境で育った男性は、姉や周囲から「遮るな!」と嗜められて避けることが身についている人もいる。

たとえば誰袖の抜荷の誘いを断ったとき、廣年は激昂して強い言葉となり「女郎が!」と罵倒してしまいました。

ああもハッキリと罵倒を混ぜてしまい、かつ悪かったと気づくタイプはまだマシ。

俺もやってしまったと反省することだってあるのです。

一番厄介なのは、鶴喜タイプなんですね。

あの場にいる地本問屋は「おていさん」と優しく語りかけている。

発言する機会だって与えた。

何より、女性を搾取する吉原者を軽蔑し、断固反対している。

なんなら教養もありますので、紫式部や清少納言のことは当然知っていて。認めていることでしょう。女性を尊重することというのは、飛び抜けた才女だけを“俺が認めてやる”ことではないんですけどね。

そんな誤解をしたまま、「俺らは江戸のフェミニストでぇ」くらいのことを思っていても不思議ではない。

あの忘八なんざとは違って、女を大事にしてまさぁ。そういう自意識すらうっすら漂っているんですね。

でも、ていの知識が自分より上で、自分が議論の主導権を握れないとなると取り戻そうとする。

要するに、アンコンシャスバイアスってやつでさぁ。無意識のうちに抱えている偏見さね。

「主導権を握ったり、決定権を持つのは男性である、雌鶏が朝を告げてはならぬ」てなことが刷り込まれてんのさ。

だもんで、自分の主導権を侵されたと思うと慌てて無意識のうちに止めにくる。女の口を塞がずにはいられねんだ。

繰り返しますが、やる方は無自覚です。

なんなら相手の女の意見がおかしいからだの、あの程度のことなら誰でもわかるだの。発言の機会があるだけでもマシだの。

自分の権威や知識を振り翳し冷たい笑みを浮かべながらウダウダウダウダ言い募ってくる。

女の発言時間を短くしておきながら、あとで「でも彼女の言いたいことは、所詮あの程度でしかないんですよ」なんて言い出すからタチが悪い。

女の方もなまじ素直だったり、人生経験がないと、自分の落ち度だとスンッとして黙ってしまう。

殴ってきたり怒鳴ってきてもいないし、そういうものかと納得しちまう。

ですので、皆が気づかないまま、息苦しく、発言しにくい場ができあがっていく。

そういう悪循環があるんですね。

男性比が偏っているとより発生しやすい傾向もあります。プロジェクト開始直後はそこまで極端でもなかったのに、女性ばかりが脱落し、男女比が偏ってしまったことはありませんか?

そういう現場は、女性の弱さを責めるのではなく、彼女らに対し不快な環境にしていなかったか、冷静に振り返ることが必要です。

ちなみに、この「マンタラプティング」をドラマ開始早々、初週でわかりやすく描いたのがおなじみ『虎に翼』です。

お見合いの席で話を振られたヒロインの寅子が、持論展開を繰り広げると、相手から遮られて生意気だとダメ出しされ、怒られておりました。

ちなみにあのドラマのヒロインの決め台詞である「はて?」は、このマンタラプティング等、発言を遮ろうとする相手に対する無効化魔法です。

本作は「マンタラプティング」の教材にまで使えるとは……。大河ドラマも進歩したものです。さすが『麒麟がくる』と『大奥』チームは進歩が止まらないですね!

忘八は「マンタラプティング」を実はしていない

さて、忘八の集まりでは、りつが藪蛇だと嘆いています。

策のせいで、吉原者に家屋敷を売れないことが思い出されてしまった。扇屋も謝るしかねえ。

あの地本問屋との対比で見てみましょう。

女のりつが発言している間、誰も遮ったりはしませんね。マンタラプティングがありません。

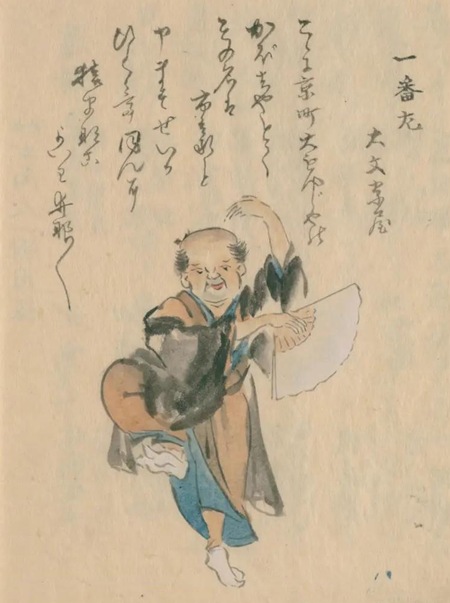

大文字屋市兵衛が、親父が暴れたことを持ち出してシュンとしています。

『近世商賈尽狂歌合』に描かれた大文字屋/国立国会図書館蔵

初代が揉めて奉行所に話を持ち込んだ結果、定められちまったんですもんね。

若木屋が「そいつを今言ったって」と慰めます。喧嘩しておいて和解すっと、こんだけ義理堅さを見せるようになるんだな。江戸っ子らしいねえ。

蔦重はここで、日本橋には吉原贔屓の馴染みもいると持ちかけます。

そのあたりも当たってみているそうですが、やはり掟が引っ掛かっちまうようですね。

丸屋から売らせたいと思わせられないか考え出します。

ただ、蔦重のせいで潰れたような店なんだそうでね。それでも蔦重は倍出せないかと言い出します。それだと蔦重の借金が倍になると釘を刺されるわけですが。

ここで若木屋が、「丸屋の女将さんが欲しくてたまらねえモン」でもないかと言い出しましたぜ。

蔦重はアホなのか、不老長寿の薬と言い出す。大文字屋は打ち出の小槌だってよ。おまえら吉原にいるんだったらンなもん、装身具とか着物とか思いつかねえもんかよ。

「男……」

りつがそうきましたぜ。蔦重が色仕掛けをすりゃいいって結論に持っていかれます。女将さんをべた惚れさせりゃいいってよ。

「ごめんやっぱ忘れとくれ」

りつ、すかさず否定。あまりにアホだと思ったんだろうね。りつは男が相手だろうとズバッとダメ出しするよな。

見切られた蔦重が不満を漏らすと、りつは「見掛け倒しだ」と言い切りました。

「俺、近頃人気あんですよ! 江戸一の利き者!」

そうポーズをつけますが、駿河屋と扇屋は無視して次の一手を考えようとしています。

駿河屋は江戸っ子モテ定番のオシャレである、刺青を入れてるんですよね。若い頃は色々考えて、んで、ふじというナイスな女房を見つけた。

蔦重は女を落としたことがないと、まだまだからかわれてるんですね。

顔だけじゃねえんだよな。逆にいうと、誰袖は顔しか見ねえで決めてんだよな。

「てめえらだって手近でまとまってるくせによぉ」とぼやきながら家に戻る蔦重。

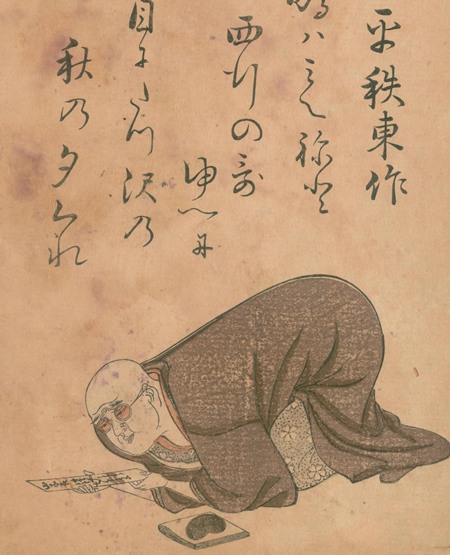

すると耕書堂には平秩東作がおりました。

平秩東作/国立国会図書館蔵

久しぶりにやってきて、土産は塩昆布とのこと。蝦夷地の名産品ですね。

蔦重は「上方に行ってらしたんですか?」と聞いています。

遠いようで、海路を辿れば案外近いのがこの時代の蝦夷地と上方。

東作は野暮用で行ってきたとごまかしつつ、こう言います。

「それよりおめえ、日本橋を手込めにしようとしてんだって?」

「よしてくだせえよ、そんな言い方」

「でも、そんな言い方されてんぜ」

蔦重はうんざりした顔になっております。

丸屋の女将さんはどんな人なのか?聞き出そうとすると、東作は関わったことがなく、北尾重政あたりなら知ってんじゃねえかということです。

ついに突破口が見えてきたか!

※続きは【次のページへ】をclick!