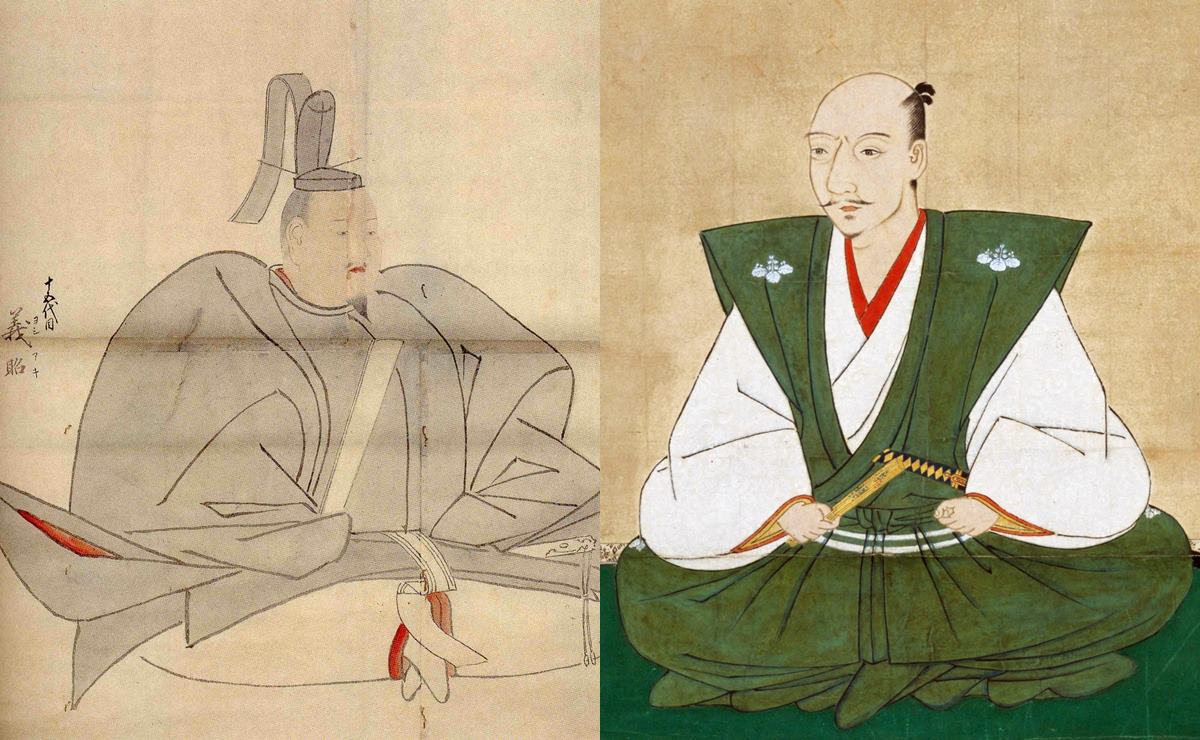

足利義昭を奉じ、上洛を終えた織田信長。

その信長が美濃へ帰国してから、二ヶ月ほど経った永禄十二年(1569年)1月4日のことです。

義昭の将軍就任を認めない三好三人衆・斎藤龍興・長井道利らが、義昭の仮の御所としていた本圀寺(ほんこくじ・京都市山科区)を襲撃しました。

【本圀寺の変】あるいは【六条合戦】と呼ばれる戦闘です。

【本能寺の変】と語感は似ておりますが、コチラは「ほんこくじのへん」で全く関係ありません。

ややこしいことに明智光秀も絡んでおりますので、混乱なきようお進みください。

足利義昭(左)と織田信長/wikipediaより引用

一体、本圀寺の変とはどんな騒動だったのか?

見てまいりましょう。

本圀寺の変 首謀者は三好三人衆

将軍襲撃の中心となったのは三好三人衆。

その名の通り三好家のお偉いさんたちです。

【三好三人衆】

三好長逸(ながやす)

三好政康(まさやす)

岩成友通(いわなり ともみち)

岩成友通/wikipediaより引用

ご覧のとおり三好一族の2名と、同家の有力家臣1名からなる三人衆で、松永久秀と対立したり協力したり、このあたりの時代ではよく出てきます。

もともとは三好長慶を主君として権勢を振るい、その後、長慶が亡くなると、足利幕府13代将軍・足利義輝を殺害するなどして【永禄の変】、畿内や四国にかけて暴れまわっていた人たちです。

信長が義昭と上洛するときには、阿波へいったん逃げ、岐阜へ帰ると知るやスッ飛んでくる――抜け目のない方たちでありました。

斎藤龍興もまた信長公記ではお馴染みですね。

元・美濃の大名で、信長に稲葉山城(岐阜城)を奪われた人であります。

岐阜を追い出された後は、流れ流れて近畿へたどり着き、なんとか返り咲こうと画策しておりました。

もう一人の長井道利は、素性に複数の説があります。

・斎藤道三の若い頃の息子説

・道三の弟説

などなど未だ確定していません。

斎藤氏関連でよく登場しますので、親族であることは間違いなさそうです。

彼らが兵を引き連れ、永禄12年(1569年)1月4日、将軍・義昭のいる本圀寺に襲いかかったのでした。

防備の薄い寺を守り切るだけでも殊勲

攻撃側の三好三人衆は、京都に入ると市中への放火を繰り返しました。

そして翌日5日には、義昭の仮御所である本圀寺を囲みます。

しかし、15代将軍・足利義昭を守る側には明智光秀や細川藤孝、藤孝の兄・三淵藤英(みつぶちふじひで)がおり、必死になって敵の侵攻を食い止めます。

明智光秀/wikipediaより引用

必死に抵抗し、敵の御所への侵入は防ぐことができました。

もしも義昭が討ち取られたり、あるいは生け捕りにされていたら、織田政権にとってもかなりの打撃となったでしょう。

防御の薄い寺ですから、守り切るだけで相当な殊勲となりますね。

もちろん無傷とはいかず、将軍方のうち若狭衆の山県盛信・宇野弥七が討ち死にしてしまいました。

彼らに関する詳細は現代に伝わっていませんが、著者である太田牛一が書き残しているということは、当時それなりに名の知れた武士だったのでしょう。

そうして守備陣が粘っている間に、今度は

「三好義継・細川藤孝・池田勝正などが、義昭を救援するためこちらへ向かっている!」

という情報が、三好三人衆方に伝わりました。

またまた出てきた三好姓やら細川姓。

ややこしいので、今一度、敵味方を整理しておきましょう。

将軍方(信長方):明智光秀・細川藤賢・細川藤孝・三好義継・池田勝正・(松永久秀)

反将軍(反信長):三好三人衆

という構図です。

三好は、同じ家中で敵味方に分かれていたんですね。

ただ、その理由が家の存続ではなく、三好家の主導権争いなので、実にしょうもない感があります。

久秀はこの頃、信長に従って岐阜へ行っていたため、変の勃発時に京都にはおりませんでした。

「最も優れた兵をいつでも一万ほど出せる家」

池田勝正は、もともと信長の上洛戦では最後まで抵抗していた人でしたが、いったん傘下についてからは実直で、このときも直ちに将軍の救援に駆けつけています。

彼らの家は元々、摂津(大坂府北部~兵庫県南東部)の有力な大名です。

歴史書『日本史』を著したルイス・フロイスにも

「最も優れた兵をいつでも一万ほど出せる家」

と評されていた家ですので、大いに奮戦したと思われます。

この池田と三好義継らが、桂川周辺で反将軍方を攻め、名のある敵を何人か討ち取り、無事に義昭を守り切ることができました。

本圀寺自体も、何とか損傷を免れています。

というか、防衛設備が整っていなかった場所(本圀寺)、しかも兵力も充分でなかった将軍という絶好の獲物を取りそこねた反将軍方の戦闘能力が疑問ですね。

明智光秀などが火器で奮戦したともいわれていますので、相手を見誤ったというのもありそうですが。

とはいえ、やっと上洛と将軍宣下を成功させたばかりの義昭が襲われた……となれば、信長に知らせないわけにはいきません。

過去の歴史を見ても、京都周辺での戦はグダグダと長引きやすいもの。

本圀寺の変についても、おそらく襲撃を受けてすぐに早馬が出発したのでしょう。

本圀寺の変(六条合戦)が起きた際。

信長は一体どんな対処をしたのか?

まずは地図で【本圀寺ー岐阜城】の距離から確認しておきましょう。

※続きは【次のページへ】をclick!