こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【堀秀政・名人久太郎の生涯】

をクリックお願いします。

秀吉に合流 秀満を自害させる

家康の接待を無事終えた堀秀政は、明智光秀と同じく、豊臣秀吉援軍のため中国へ向かいました。

しかし、備中高松城(現・岡山県西部)を囲む秀吉の陣につくと、そのタイミングで【本能寺の変】が起きるのです。

信長自害の知らせを聞いた秀政は、秀吉と共に京都へ戻ります。

そして迎えた明智光秀との【山崎の戦い】では、高山右近らと共に先陣を務めることとなりました。

しかも、光秀の親族・明智左馬助(明智秀満)を坂本城に追い込んで、自害させるという武功も挙げています。

この功績もあってか、【清州会議】の後は三法師(後の織田秀信)の代官・守役となりました。

一般的に清洲会議は、織田家の跡取りをめぐって織田信雄と織田信孝が争っていたところ、秀吉が突如、三法師を担ぎ出して、主導権を握った――そんな話がよく知られていますが、実際は異なります。

絵本太閤記に描かれた豊臣秀吉と三法師/wikipediaより引用

三法師が跡取りであることは決まっていた。

しかし、幼いため、その名代に誰がなるか。信長次男の織田信雄か、三男の織田信孝か。そこに柴田勝家・丹羽長秀・池田恒興・羽柴秀吉らが絡んで話し合いが持たれたのです。

どちらが勝利してもバランスは崩れてしまうため、結果は容易に定まらず、まずは堀秀政が担うということになりました。

秀政が、さほどに信頼されていたということでもありましょう。

なんぜ秀政は、秀吉からの信頼も絶大で、後に血縁者以外で初めて「羽柴」姓を名乗る許可を貰ったといわれているほどです。

その後も柴田勝家(賤ヶ岳の戦い)や家康(小牧・長久手の戦い)に参加し、秀吉が関白になってからは正式な官位ももらい、ますます忙しくなっていきました。

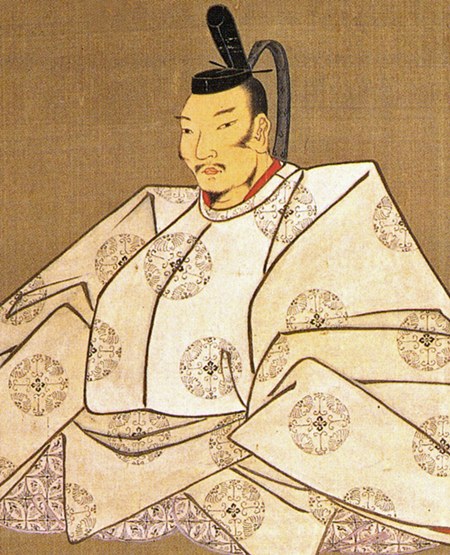

豊臣秀吉/wikipediaより引用

秀政が留守の間は父や弟が城を預かっていたとか。

九州征伐でも先鋒を務め、当然のように小田原征伐にも参加したのですが……その陣中で、突如病気になって亡くなったといわれています。

こんなにデキる人の最期としてはあっけなさすぎるというか、「???」が飛び交いますよね。

そこで浮かんできたのが次のような疑惑です。

バリバリ働いていた屈強の武将がなぜか突然死

堀家では「(秀政から見て)親の秀重は長命だったのに、息子の秀治も孫の忠俊も若くして亡くなっている」という摩訶不思議な状態になっています。

戦国時代後半~江戸時代初期という時代背景を考えても、ちょっと不自然すぎやしませんかね……。

秀政みたいに信長時代からバリバリ働いてた人が、戦場でいきなりパタッと死んでしまうものでしょうか。感染症であれば、もっと病死者が多くなって記録も残るでしょうし。

「北条から刺客を送られた」とか「何者かに毒を盛られた」というほうが、よほど自然な気がします。

もしくは、秀吉政権の中核になることを危惧した誰かが……というのもありそうですね。

この頃には秀吉の弟・豊臣秀長(大和大納言)は病がちになっていますし、秀吉にはまだ鶴松が生まれたばかりで、他に子供はいませんでした。

豊臣秀長/wikipediaより引用

秀次は小田原征伐の副将を務めていたものの、他に政治も軍事も担えるような人がいるかというと、少々人材不足な面は否めません。

秀吉の子飼いたちはまだ30歳前後で、経験や外部からの信頼という点でやや懸念が残ります。

他の大名家からすれば、秀政さえ……と見ることもできたでしょう。

堀家の子孫たちは生き残った

よく知られているように、この後の秀吉は鶴松を失い、豊臣秀次は自害し、その妻子は秀吉によってことごとく処刑されるという最悪の結果に――。

豊臣秀次/wikipediaより引用

その後、豊臣秀頼が生まれたものの、信頼できる後見役が前田利家一人になってしまい、その利家すら秀吉の死からさほど時を置かずして亡くなっています。

もし秀政が他の大名に(ピー)されたのだとしたら、そうさせた人物は驚くべき慧眼の持ち主ですね。

こう書くと一人しか当てはまらない気がします。

その名とは、い、い、いえ、いえや……ゲフンゴホン。

徳川家康のしかみ像/wikipediaより引用

まぁ、邪推ですね。

後世から見ているからこそそう思うだけで、実際は運命の悪戯なのかもしれません。

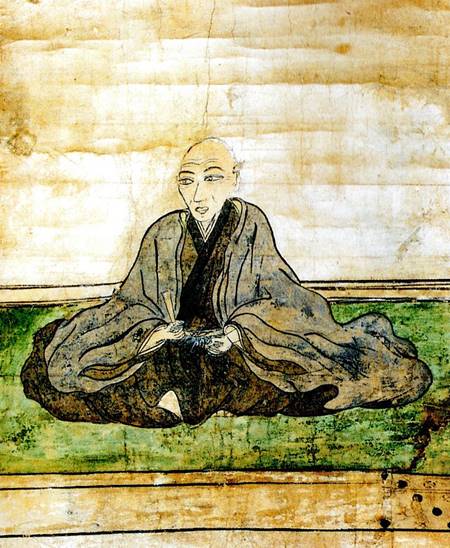

一つ気になるとすれば、彼の肖像画でしょうか。

戦国武将の肖像画は、後年になって描かれた想像図であることも珍しくありませんが、秀政の場合「自画像である」とされる絵が残っています。

それだけでもかなり珍しいものですが、この絵がなんというか……享年38とは思えない、剃髪した老人のような姿なのです。

自画像とされる堀秀政/wikipediaより引用

もちろん、秀政がいわゆる「画伯」だったからとも考えられますが。

うーん、これじゃない感……。

あわせて読みたい関連記事

-

丹羽長秀の生涯|織田家に欠かせない重臣は「米五郎左」と呼ばれ安土城も普請

続きを見る

-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る

続きを見る

-

織田信忠の生涯|なぜ信長の嫡男は本能寺の変で自害せざるを得なかったのか

続きを見る

-

美濃の戦国大名・斎藤道三~蝮と呼ばれた謀将が下剋上を突き進む 生涯63年

続きを見る

-

柴田勝家の生涯|織田家を支えた猛将「鬼柴田」はなぜ秀吉に敗れたか

続きを見る

【参考】

国史大辞典

歴史群像編集部『戦国時代人物事典(学習研究社)』(→amazon)

谷口克広『織田信長家臣人名辞典』(→amazon)

峰岸純夫/片桐昭彦『戦国武将合戦事典』(→amazon)

堀秀政/wikipedia

他