徳川家康の時代から、万全な体制を敷こう――と、代々頑張ってきた江戸幕府。

結果、約260年もの政権運営が続いたワケですが、その途中は決してラクなものではありませんでした。

世論や経済システムが変われば、必然的に社会体制も変わる。

特にこの時代は災害や天災でのダメージ蓄積が重なったこともあり、こうなったら大鉈を振るうしかない! そんな場面で行われたのが江戸の三大改革です。

1751年7月12日(寛延4年6月20日)は徳川吉宗の命日。

徳川吉宗/wikipediaより引用

今回は【享保の改革】に注目してみましょう。

六代~七代の相次ぐ早世トラブルで吉宗

そもそも吉宗が将軍につくまでの間、江戸幕府ではどでかいトラブルがありました。

六代・徳川家宣と七代・徳川家継が早世してしまったのです。

そもそも吉宗が将軍になった経緯も、妄想力を働かせると実にミステリアス。

※以下は徳川吉宗の生涯まとめ記事となります

-

徳川吉宗の生涯~家康に次ぐ実力者とされる手腕を享保の改革と共に振り返る

続きを見る

いずれにせよこの頃は、誰が将軍になっても幕府の地盤を固め直さなければならない状況でした。

幸い吉宗は、身体が頑健な人だったため、幕閣たちも安心していたでしょう。

まず享保の改革の概要を見ますと……政治のほぼ全般に関わる大規模な改革です。

一つ一つを細かく見ていくとかなり膨大になってしまいますので、有名どころを絞り込んでみたいと思います。

江戸町火消……それまで無かったのが怖い

もともと江戸は大火事の絶えない場所です。

五代将軍・徳川綱吉の時代には三度も大火が起きて、政権運営にダメージあるほどだった、と以下の【元禄の大火】記事で申し上げました。

-

三度の大火事が江戸の街を襲った「元禄の大火」すべて綱吉時代に起きていた

続きを見る

木造家屋の多い江戸だけに被害が拡大するのも致し方ない。

と、思うのも実は早計で「幕府主導の大きな消火組織がない」ことも大火の原因の一つでした。

「消防署がない」というのは現代ではチョット信じられない話ですよね。

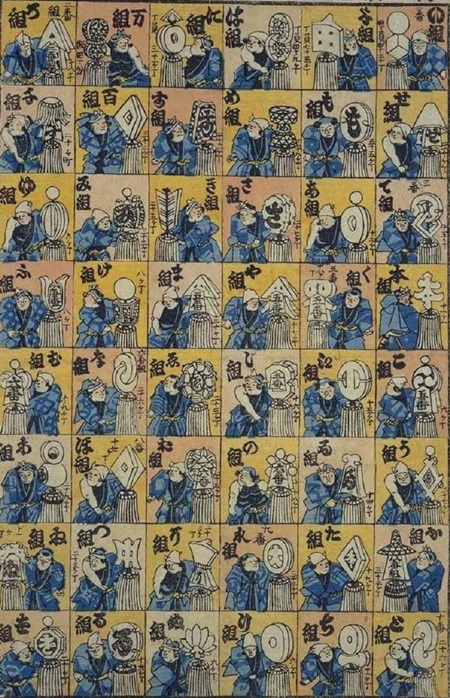

そこで吉宗が江戸町火消を結成。「いろは四十八組」に分かれて担当させたのです。

火消しいろは組/wikipediaより引用

確かに以前から、大名火消など「団結して火を消す」という概念はありました。

しかし「担当区域を超えた消火をしてはならない」といった決まりもあり、迅速な消火作業の障害になっていたのです。

火事場泥棒の予防などを兼ねていたのかもしれません。

吉宗は合理主義の見本みたいな人ですから、町の再建費用と防犯を天秤にかけたのでしょう。

そして前者を取り、

「大名火消も町人地の消火をせよ」

というように、担当区域をまたいでの消火活動を命じ、実際は、大岡越前で知られる大岡忠相に主導させました。

-

有能すぎて死の直前まで働かされた大岡越前守忠相~旗本から大名へ超出世

続きを見る

目安箱……シンプルに「箱」と呼ばれた

吉宗といえば、真っ先にこれを思い浮かべる方も多いでしょう。

目安箱にあたるものはもっと昔からあったようですが、大々的に活用したのはやはり吉宗から。

投書の際は住所・氏名が必須で、匿名のものはその時点で捨てられていたと言います。

「将軍だけが箱の鍵を持っている」

ということも公表されていたため、老中や幕臣の苦情等もよく投書されていたそうです。

今で言えば、首相官邸のホームページにあるメールフォームみたいなものでしょうかね。

また、幕府内ではどシンプルに「箱」と呼ばれていたとか。

-

吉宗考案の「目安箱」はきちんと機能したのか~享保の改革に対する批判はあった?

続きを見る

それはそれでなんかこう、ただならぬ感じがしますが、より詳しいことは上記の記事をご参照ください。

※続きは【次のページへ】をclick!