福沢諭吉と大隈重信(おおくましげのぶ)。

その名を聞いて、真っ先に頭に浮かぶのは慶応大学と早稲田大学でしょう。

日本をリードする私立大学の雄であり、いかにもアカデミックなお二人ですが、実は共に生粋の幕末武士だったことはご存知ですか?

福沢諭吉は中津藩から幕臣(幕府の家臣)となり、大隈重信は倒幕派の肥前藩(佐賀藩)出身。

要は、早慶戦ウンヌン以前から、両者は(立場的には)ライバル関係にあったワケです。

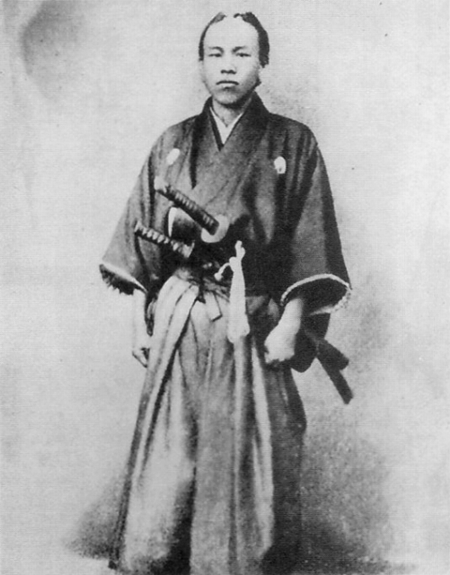

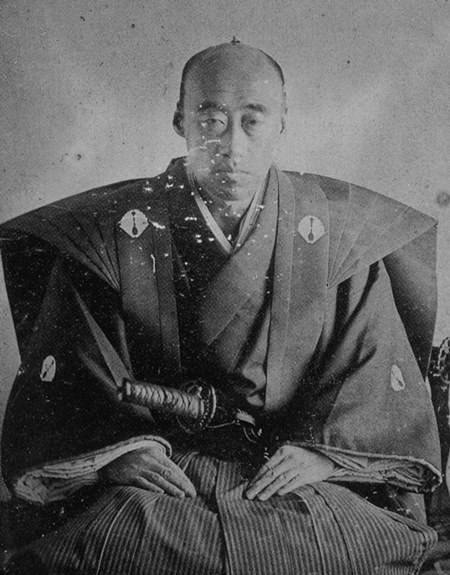

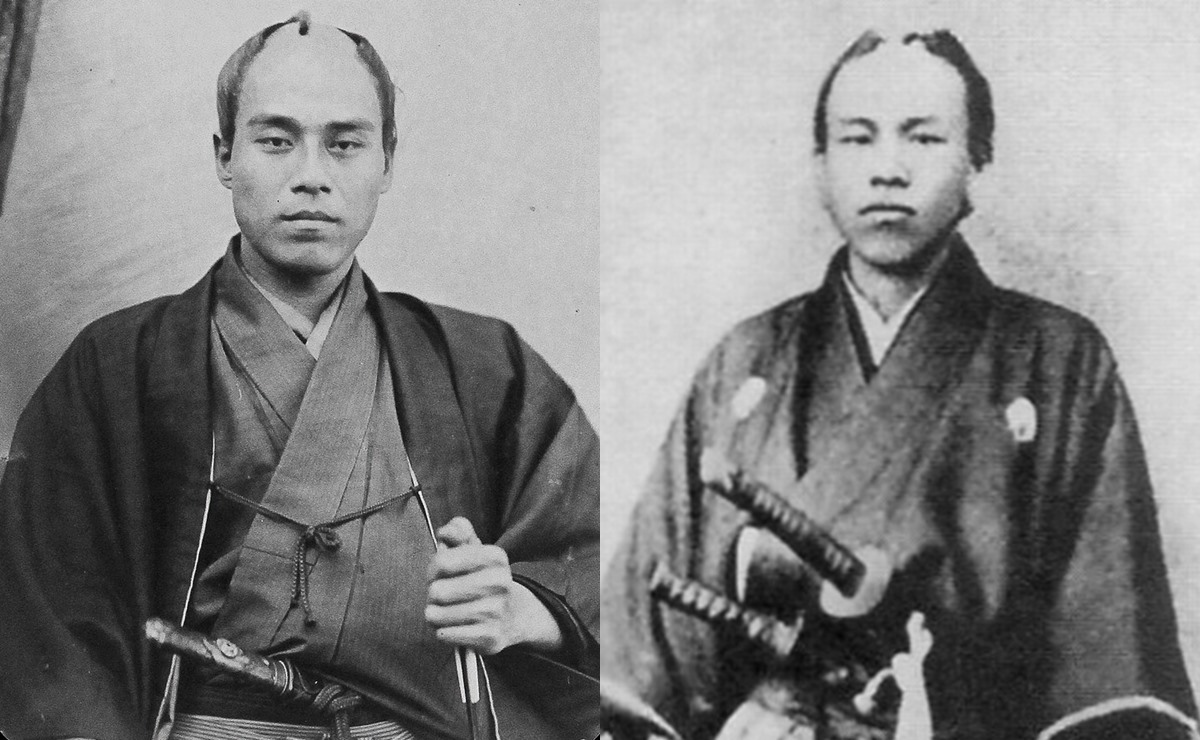

武士時代の福沢諭吉(左)と大隈重信/wikipediaより引用

また、維新後の生き方もまるで違っており、基本、在野で過ごした福沢に対し、大隈は政治家になったり下野したりを繰り返し、総理大臣にも2度就任しました。

おまけに政治家時代には爆弾テロに遭って右足を失っています。

しかし、その後も何ら臆せず再び政治の世界に身を置いていたのですから、やはり幕末の武士は根性が違いますよね。

大正11年(1922年)1月10日は、そんな大隈重信の命日。

肥前藩出身の切れ者だった彼は、一体どんな人物だったのか

大河ドラマや朝ドラでもたびたび重要な役どころとなる大隈重信の生涯を史実の面から見て参りましょう。

『葉隠』と朱子学なんてもう古い! 西洋から学べ

早稲田大学の印象が強いせいか。

明治生まれの政治家というイメージの大隈重信ですが、前述の通り、年代的には完全に幕末の人。

例えば文政10年(1828年)生まれの西郷隆盛から見て10歳下という関係です。

よって大隈の生年は、その10年後の天保9年(1838年)になりますね。

佐賀の会所小路で誕生しました。

父は大隈信保、母は三井子。重信は長男で、幼名は八太郎です。

大隈重信生家/photo by 厄無し wikipediaより引用

もともと大隈家は、肥前藩に砲術・築城家として仕官しており、知行地400石、物成120石という、そこそこの上士でした。

しかし、父・信保は大隈13歳のときに死去。

彼を育んだのは、知性溢れる母の三井子でした。

父を失った大隈は、母によって育てられたせいか、めめしい奴と言われることすらあったと伝わります。

むろん、そんなことは全くの言いがかりでしょう。三井子は息子に願いをかけ、教養あふれる教育を心がけました。

そのお陰とは言えないでしょうけど、大隈は背が高く女性に受けるようなイケメンに育ったとか。

まぁ見た目はともかく、教育面については確実に母の影響は強いものと思われます。

大隈はわずか7歳で藩校「弘道館外生寮(蒙養舎)」に入学し、16歳で内生寮に進級。このころから藩の教育方針に疑念を抱いていきます。

それは、藩が尊んできた『葉隠』と朱子学への反発です。

『葉隠』とは、

「武士道と云ふは死ぬ事と見つけたり」

で有名な教えですね。言われてみれば肥前藩といえばこの思想です。

しかし、ここで考えていただきたいのですが……幕末明治にかけての閥で、こういうコッテコテの武士道はメジャーだったのか?ということです。

彼らに抱くイメージは、なんとなくスマートで知性ある部分です。

倒幕派では随一とも言える「西洋技術」重視の風潮があり、実際、財力豊かな東の庄内藩と並び、西の最強武装を誇ったのが肥前藩でした。

それはナゼなのか?

と考えれば考えるほど、大隈らの先進的な姿勢に影響を与え、そして共鳴しあっていた学問の風土だと思うのですね。

彼らは当時の古くさい考え方より、蘭学の方が大事だとして改革に挑みました。

「朱子学だって、中国という海外の学問じゃ!」

大隈重信は安政元年(1854年)、「義祭同盟」に参加します。

「義祭同盟」とは、薩摩藩の「精忠組」や、長州藩の「松下村塾」にも匹敵するモノであり、尊皇派のブレーンが集っておりました。

ただし、精忠組と松下村塾とは大きく異なる点があります。

義祭同盟では、西洋の学問や技術を積極的に取り入れ、ゴリゴリの国粋主義にはならないスマートさがあったのです。

こうした古い学問の代わりに、新たな西洋由来の学問を取り入れること。大隈は、知識を得ることを美食に譬えるほど、愛しておりました。

大隈にとって、東西の良所を融合させることは、生涯を通した課題だったのです。

ちなみに大隈は、藩校で学ぶ朱子学こそ否定したものの、中国にも生涯を通して深い敬意を抱いております。

実はこうした柔軟な考え方が、肥前藩ならではのものではないでしょうか。

薩摩藩や長州藩を筆頭に、他藩の若い連中にはここまでの余裕は見られません。言わば、このフレキシブルさが肥前藩独自のカラーなのです。

義祭同盟には、後の【佐賀の乱】で知られる江藤新平、副島種臣、大木喬任ら、錚々たるメンツが集っており、あるとき大隈は、その柔軟性を理解できない友人からこうディスられました。

「蘭学なんて西洋の学問を学んでおかしい」

大隈も黙ってません。

「朱子学だって、中国という海外の学問じゃ!」

すかさず繰り出した大隈のカウンターパンチにグゥの音も出ない友人。

しかし、なんといっても彼らは武士です。

先鋭的な考えに承服しかねる者がいれば、当然反発もあり、ときには物理的な暴力沙汰にも発展します。

それが安政2年(1855年)の南北騒動でした。

弘道館の南北寮で蘭学派と儒学派が衝突し、この騒動の首謀者として大隈は放校され、蘭学寮に移ることになります。

そこで教官となり、喜んだのも束の間、安政6年(1859年)に大隈は、藩の先輩・小出先之助からショッキングな助言を聞かされます。

オランダなんて所詮はヨーロッパの小国だ。

今、世界は、イギリスやアメリカが牽引している。

これからは英語の時代であるぞ――。

今まで必死に蘭学に励んでいたのに、違う違う、そうじゃない、対象が違うのよ――なんて言われりゃあ、そりゃあショックですよね。

しかし、大隈は挫けません。

むしろ、どうにかして英語をやる!

佐賀では難しい話でしたが、大隈はそのチャンスを待ったのです。

英語学習をしよう! 世界の秩序も!

幕末の大隈重信は、尊皇攘夷や倒幕派としての動きも見られます。

文久3年(1863年)、長州藩が下関で外国船を砲撃した際には、長州藩の援助を計画。

さらに元治元年(1864年)の【長州征伐】では、藩主・鍋島閑叟直正(なべしま かんそう なおまさ)を説得し、幕府と長州の間で和平を結ばせ、中止しようとしております。

このような政治活動は、実はさほど大勢に影響を与えられてはおりません。

むしろ大隈は、やはり英語への熱意に溢れており、そのチャンスを待ちわびていたのです。

慶応元年(1865年)。

お隣・長崎で、念願の英学塾「致遠館(ちえんかん)」が設立されました。

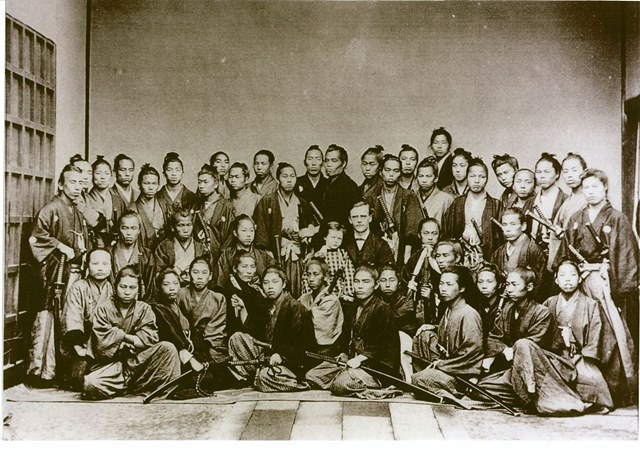

教授は、オランダ系アメリカ人宣教師・フルベッキ。

そして経営にあたるのは、フルベッキから英語を学んだ大隈と副島です。

塾経営については、当初、重臣から反対論がありました。

しかし、この頃には藩主を引退をしていた鍋島閑叟が理解を示し、ゴーサインが出されたのです。

ここで大隈が学んだことは、英語だけではありません。

・聖書

・アメリカ独立宣言

・「万国公報」

フルベッキから聞かされる最新鋭の世界の法や精神について次々に刺激を受けておりました。

それだけではなく、副島種臣とは遊郭でよく遊び、しかもモテたそうで。

ただ、遊びばっかりというワケではなく、こうした場所でないと語り合えないと話し合えない事情も抱えておりました。

事情とは何なのか?

というと、これが倒幕の秘策なのですから致し方ないでしょう。

大隈は、京都・兵庫・長崎等に向かい、尊皇攘夷派として活動しておりました。

慶応3年(1867年)には副島と共に、脱藩上京。

徳川慶喜に政権返還を勧告しようとしたのですが、実は肥前藩自体は、こうした動きに否定的でした。二人は佐賀へ送還され、一ヵ月の謹慎処分にされてしまいます。

鍋島閑叟は英明でしたが、そんな彼でも倒幕に一枚噛むことは許せなかったのですね。

薩長土肥と呼ばれながら、実質的には薩長に大きく水を開けられるのは、こうしたところが響いたのでしょう。

しかし、有能な彼らがいつまでも放置されたりはしません。

明治維新がなった明治元年(1868年)3月。

徴士参与、外国事務局判事として大隈は横浜在勤を命ぜられます。

英語と法律を知る大隈は、新政府にとっても魅力的な人材だったのです。

※続きは【次のページへ】をclick!