こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【観応の擾乱】

をクリックお願いします。

一瞬の平穏

最大の懸念だった「足利直義vs高師直」という構図は解消。

さらに直義もいい歳になり、足利義詮が成人していた事を考え、直義から義詮へ政務の引き継ぎをしながらの政治が再開されます。

足利義詮像/Wikipediaより引用

本来ならば戦で勝った上に邪魔者を抹消できたのですから、直義は尊氏を失脚させて義詮の後見となり、自分に味方した武士たちに高い地位を与えて、権力を強めてもいいはずです。

ところが実際には、尊氏に恩賞を与える権利を残したままでした。

後三年の役以来、実利が一番な武家社会において、これは致命的な失策といえます。

また、直義は武士たちが師直を支持していた理由を理解できていなかったようで、相変わらず公家や寺社優遇の領地分配を進めました。

これでは、直義方で戦った武士たちが不満を抱くのを無理はありません。

そんなわけで、直義は自ら味方を減らしてしまうことになります。

さらに、和議の直前に如意王が亡くなったためか、直義はこれ以降政治に対する意欲を失っていきました。

その中で養子・直冬に対しての責任感は変わらなかったようで、鎮西探題につけてくれるよう要求します。

これには尊氏も賛成でした。

なんせウザい息子(仮)が目の前からいなくなってくれる上に、弟と一丸になって攻めてくる恐れが消えるのですから、尊氏からすると願ったり叶ったり。

一方で直義は?というと、翌年7月には自ら政務の返上を尊氏に申し出ているほどでした。

尊氏もその事が薄々わかっていたのか、強気な態度を見せることもありました。

一方で義詮は、自分が跡継ぎになるために奔走してくれていた師直に恩を感じており、彼が暗殺されたのも“直義の差金”と考えていたようです。

また、義詮からすると直義に頭を押さえつけられている形も気に入りませんでした。

そのため、以降は直義と義詮が対立!

火種が徐々に大きくなる中で、直義がひとつだけ熱意を持ってあたったのが南朝との正式な講和でした。

前述したように、直義の価値観のベースには皇室や公家の立場を重んじるという点がありますので、どうにかこの問題を解決したかったのでしょう。

しかし南朝方がなかなか首を縦に振らず、南朝方の武士が直義についたり、室町幕府方の土地を脅かしたりもして、一筋縄では行きません。

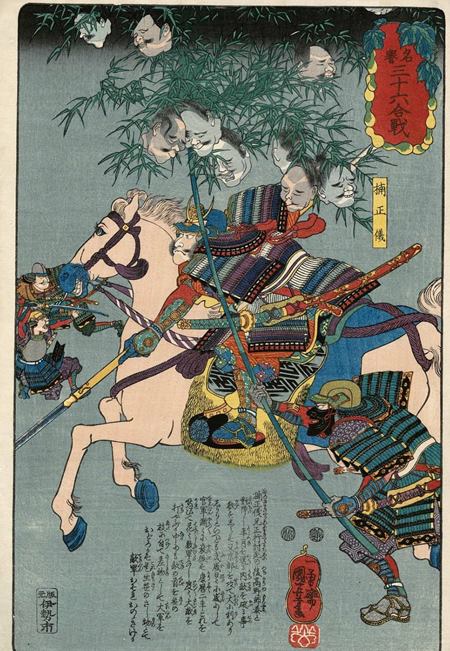

この時期になると楠木正成の三男・楠木正儀が南朝方の講和派となって動いていました。

『名誉三十六合戦』楠木正儀(歌川国芳作)/wikipediaより引用

それでも

・両統迭立を続けようとする直義

・北朝を廃して皇室を南朝のみとしたかった南朝方

という具合で全く折り合いがつかず、観応二年(1351年)5月、交渉は決裂して終わってしまいます。

後村上天皇としては、両統迭立を肯定してしまうと父帝の遺言に背くことにもなりますしね。

直義は義詮とどうにかうまくやろうとしたらしく、同居しようと試みたこともあったものの、義詮に断られて関係は修復不可能に陥っていきます。

やがて、京都市内で直義方の武士・桃井直常が暗殺されかけたり、信濃で尊氏方の小笠原氏と諏訪直頼(頼継と同一人物説あり)が戦闘したり、きな臭い空気が強まり始めました。

鎌倉の延福寺に幽閉され

観応二年(1351年)8月、足利尊氏と足利義詮が京都を留守にします。

理由は「佐々木道誉と赤松則祐が背いたので討ちにいく」というもの。

佐々木道誉/wikipediaより引用

実際は直義方の動きを見るためのもので、予定では京都の直義派を東西から挟撃するつもりだったようです。

直義は自派閥の桃井直常らが守護を務める北陸へ向かい、兵を整えてから近江へ転身し、ここで再び尊氏軍と激突しました。

このときは直義軍が敗北し、和睦も計られますが、決裂。

直義は諦めず、関東にいる上杉憲顕を頼って東へ向かいました。

上杉憲顕は直義が鎌倉にいた頃の部下といえる人で、後の戦国大名・上杉氏の祖先でもあります。関東では直義派が有利になっていたため、兵力的な余裕もアテにしたのでしょう。

そして同年11月には鎌倉に入りました。

一方、尊氏は、後村上天皇へ和睦を申し入れ、ついでに直義追討の綸旨を受けました。

南朝と休戦しておくことで後顧の憂いを絶つと同時に、直義が南朝方の綸旨を受けられないようにする意味もあったと思われます。

直義が鎌倉に入った頃、尊氏は義詮に留守を任せて出馬し、観応三年(1352年)1月、尊氏軍と直義軍は伊豆で激突。

ここでも尊氏軍が勝利し、直義は鎌倉の延福寺というお寺に幽閉されました。

太平記だけは「尊氏が直義を毒殺しました!」

こうして手も足も出なくなった直義。

穏当に済ますのであれば、そのまま延福寺で息子の菩提を弔わせるという選択肢もあったでしょう。

しかし直義は、幽閉されて数日後に”なぜか”突然亡くなってしまうのです。

黄疸が出ていたという記録があることから「肝機能障害では?」とする説もありますが、尊氏の手による毒殺説も根強いところ。そりゃ、どこからどう見ても怪しさ爆発ですもんね。

そもそも京都から鎌倉まで逃げて兵を挙げた人が、死ぬ直前の重病人であったはずはありません。

確かに、脳卒中や心筋梗塞など、現代でも「突然発症して亡くなる」という病気はありますが、高師直らが殺されたのとピッタリ同じ日、というのもなんだか儀式めいています。

さらにいえば直義は【中先代の乱】中に護良親王を殺させていました。

護良親王/wikipediaより引用

ものすごく意地が悪い陰謀論+オカルティックな見方をすれば、

「師直と護良親王の供養として、尊氏が直義の命を差し出した」

なんて見方もできてしまいそうです。

尊氏は割と信心深い人ですしね。

真相は今もハッキリしていません。尊氏は亡くなる直前「弟を従二位にしていただけませんか」と願い出ているので、ここには贖罪のニオイもします。

その後も室町幕府や朝廷は直義の祟りを恐れ、かなりの長期間にわたって供養を続けていました。

つまりは「そのくらいしないと直義の恨みは晴れないに違いない」と思われるような死に様だった、ということになるわけで……。

そもそも当人同士が仲違いしたわけでもありませんし、願文や尊氏の性格からすれば、必要なことだとわかっていても相当辛かったでしょう。

初の武家政権を作るために自分の意思で弟達を切り捨てた源頼朝や、そもそも父と母が同じ兄弟のいない徳川家康と比べると、肉親関係については尊氏と直義が一番可哀相なのかもしれません。

血縁とは本当に難しい。

いつの時代も大いに悩まされますね。

あわせて読みたい関連記事

-

室町幕府樹立の功労者・足利直義の生涯~最期は兄・尊氏と衝突してからの不審死

続きを見る

-

室町幕府の初代将軍・足利尊氏54年の生涯~ドタバタの連続だったカリスマの生き様

続きを見る

-

足利義詮を地味将軍と呼ぶなかれ~尊氏の跡を継いだ二代目はこうして難局を突破した

続きを見る

-

小楠公こと楠木正行(正成の嫡男)が住吉合戦に快勝!その後の四條畷では奮戦むなしく

続きを見る

-

花将軍と呼ばれた北畠顕家~文武両道の貴公子は東奔西走しながら21の若さで散る

続きを見る

-

護良親王が尊氏よりも父の後醍醐天皇を憎んだ当然の理由「武家よりも君が恨めしい」

続きを見る

-

史実の北条時行はどんな人物だった?漫画『逃げ上手の若君』のように戦い続けた?

続きを見る

長月 七紀・記

【参考】

亀田俊和『観応の擾乱 室町幕府を二つに裂いた足利尊氏・直義兄弟の戦い (中公新書)』(→amazon)

渡邊大門『戦乱と政変の室町時代』(→amazon)

国史大辞典

世界大百科事典

日本大百科全書(ニッポニカ)

世界大百科事典